В статье исследуются современные достижения и перспективы управляемого термоядерного синтеза (УТС) как альтернативного источника энергии. В настоящее время широко используются лишь два типа ядерной энергии: радиоактивный распад и цепная реакция деления. УТС, аналогичный процессам в звездах, обладает огромным потенциалом, но его реализация на Земле остается сложной задачей. В статье рассматриваются актуальные и проектируемые установки для УТС, а также их возможные применения в энергетике.

Ключевые слова: управляемый термоядерный синтез, УТС, магнитное удержание плазмы, токамак, плазменная неустойчивость, пинч-эффект, стелларатор.

Термоядерные реакции происходят при высоких температурах, превращая вещество в плазму — ионизированный газ с равными плотностями положительных и отрицательных зарядов. Для удержания плазмы её изолируют в магнитном поле, где ионы и электроны движутся по спиралям вдоль силовых линий. Замкнутые силовые линии удерживают плазму в петле. Однако магнитное удержание сложной плазмы затруднено из-за магнитогидродинамических и кинетических неустойчивостей. Магнитогидродинамические неустойчивости возникают из-за изгибов магнитных линий, приводя к перемещению плазмы и потере тепла. Эти неустойчивости подавляют специальными конфигурациями магнитного поля. Кинетические неустойчивости нарушают упорядоченные процессы, такие как протекание электрического тока или потока частиц.

Если к ионизованному проводящему газу приложить сильное электрическое поле, то в нем возникнет разрядный ток, одновременно с которым появится окружающее его магнитное поле. Взаимодействие магнитного поля с током приведет к появлению действующих на заряженные частицы газа сжимающих сил. Если ток протекает вдоль оси проводящего плазменного шнура, то возникающие радиальные силы подобно резиновым жгутам сжимают шнур, отодвигая границу плазмы от стенок содержащей ее камеры. Это явление названо пинч-эффектом.

Пинч-эффект — эффект сжатия, стягивания сильноточного газового разряда (плазменного образования) в результате взаимодействия тока разряда с магнитным полем, собственным или внешним.

В плазменных установках пинч-эффект — это сжатие плазмы под действием тока. Ток создает магнитное поле, которое, взаимодействуя с дрейфующим электронным газом по закону Лоренца, направляет его к центру проводника. Это приводит к образованию отрицательного заряда в центре и положительного у поверхности, сохраняя общий нулевой заряд. В результате поляризации возникает поперечное электрическое поле, которое действует на ионную решетку, вызывая ее упругое сжатие и механические напряжения

В системах открытой конфигурации проблема удержания плазмы в продольном направлении решается путем создания магнитного поля, силовые линии которого вблизи торцов камеры имеют вид сужающегося пучка. Заряженные частицы движутся по винтовым линиям вдоль силовой линии поля и отражаются от областей с более высокой напряженностью (где плотность силовых линий больше). Такие конфигурации называются ловушками с магнитными пробками, или магнитными зеркалами. Магнитное поле создается двумя параллельными катушками, в которых протекают сильные одинаково направленные токи. В пространстве между катушками силовые линии образуют «бочку», в которой и располагается удерживаемая плазма. Однако такие системы не в состоянии удержать плазму той степени плотности, которая необходима для работы реактора.

Одной из первых и самых простых попыток реализовать идею магнитного удержания является Z-пинч — плазменный шнур между двумя электродами, ток в котором создает азимутальное магнитное поле, призванное сжимать и удерживать плазму. Z-пинч — сжатие, возникающее при разряде между двумя электродами. На идее Z-пинча работают замкнутые тороидальные установки токамак и стелларатор: шнур, изогнутый в тор, избавлен от прямого контакта горячей плазмы с электродами, а неустойчивости пинча преодолеваются усложнением структуры поля с помощью дополнительных внешних токов, окружающих тор.

Токамак

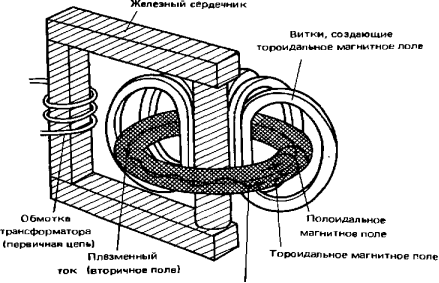

Токамак (Тороидальная Камера с Магнитными Катушками) — тороидальная установка для магнитного удержания плазмы. Плазма удерживается не стенками камеры, которые не способны выдержать её температуру, а специально создаваемым магнитным полем. Особенностью токамака является использование электрического тока, протекающего через плазму для создания полоидального поля, необходимого для равновесия плазмы. Этим он отличается от стелларатора, в котором и тороидальное, и полоидальное поля создаются с помощью магнитных катушек. Токамак — устройство для осуществления реакции термоядерного синтеза в горячей плазме в квазистационарном режиме, причем плазма создается в тороидальной камере и ее стабилизирует магнитное поле. В установках типа токамак плазму создают внутри тороидальной камеры с помощью безэлектродного кольцевого разряда. Через плазменный сгусток пропускают электрический ток. При этом у него появляется собственное магнитное поле — сгусток плазмы как бы сам становится магнитом. Теперь с помощью внешнего магнитного поля определенной конфигурации можно подвесить плазменное облако в центре камеры, не позволяя ему соприкасаться со стенками.

Камера в токамаке — тороидальная, то есть по форме напоминает бублик. Схема ТОКАМАКа изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема Токамак

Из камеры откачивают воздух, чтобы посторонние атомы не вмешивались в процесс, а затем в нее вводят дейтерий-тритиевую смесь. Снаружи расположены катушки, подключенные к переменному электрическому напряжению. Подобно первичной обмотке трансформатора, они создают кольцевой ток в водородной плазме. В газе всегда есть свободные ионы и электроны, которые начинают двигаться в камере по кругу, как в короткозамкнутой вторичной трансформаторной обмотке. Этот ток нагревает газ, количество ионизированных атомов растет, одновременно увеличивается сила тока и повышается температура плазмы. А значит, количество водородных ядер, слившихся в ядро гелия и выделивших энергию, становится все больше.

Основной нагрев плазмы происходит за счет джоулева тепловыделения, при этом электроны нагреваются сильнее, чем ионы. Передача энергии от электронов к ионам происходит медленно, что затрудняет достижение высоких температур. Для этого используются дополнительные источники нагрева. Теплоизоляция и удержание плазменного шнура в токамаках обеспечиваются магнитными полями, которые сжимают шнур и отрывают его от стенок камеры. Однако плазменный шнур неустойчив и быстро распадается из-за турбулентных пульсаций. Для повышения устойчивости плазмы необходимо уменьшить кольцевой ток и использовать мощные гиротроны для дополнительного нагрева.

Стелларатор

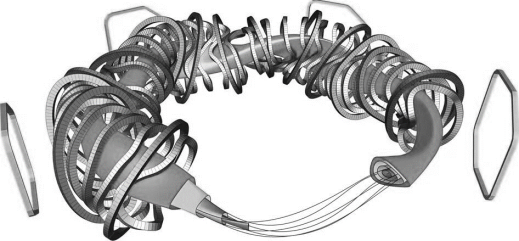

Здесь, как и в ТОКАМАКе, плазма подвешена в магнитном поле, но тока в ней нет. Греют плазму мощным радиоизлучением, а держат ее магнитные поля, созданные внешними катушками. В стеллараторе на замкнутое тороидальное магнитное поле налагается поле, создаваемое специальной винтовой обмоткой, навитой на корпус камеры. Схема стеллатора изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Стелларатор

Суммарное магнитное поле предотвращает дрейф плазмы в направлении от центра и подавляет отдельные виды магнитогидродинамических нестабильностей. Стелларатор (stellar — звёздный), замкнутая магнитная ловушка для удержания высокотемпературной плазмы. Главным преимуществом стелларатора является то, что примененный в нем способ удержания не связан с наличием тока в плазме, и потому он может работать в стационарном режиме. Кроме того, винтовая обмотка может оказывать «диверторное» действие, т. е. очищать плазму от примесей и удалять продукты реакции.

Плазменный фокус

Плазменный фокус — нестационарный сгусток плотной высокотемпературной дейтериевой плазмы, являющийся локализованным источником нейтронов и жёстких излучений; так же называют и электроразрядную установку, в которой получается эта плазма. Плазменный фокус относится к разряду пинчей; образуется в области кумуляции токовой оболочки на оси газоразрядной камеры, вследствие чего, в отличие от z-пинча, приобретает нецилиндрическую (обычно воронкообразную) форму. Благодаря этому удаётся резко повысить плотность энергии в плазме (эффект фокусировки) и стимулировать ряд процессов, приводящих к генерации мощных импульсов жёстких излучений. В вакуумной камере между двумя электродами создается мощный импульс тока, который быстро нагревает плазму и дает всплеск ядерного синтеза. Плазма связана с магнитным полем, но синтез идет в импульсах микросекундной длительности.

Галатея

Галатеи — магнитные ловушки, в которых магнитное поле создается не только внешними (по отношению к плазме) катушками, а и погруженными в плазму проводниками с током. Преимущество: отсутствие неустойчивостей, связанных с диамагнетизмом плазмы. В таких “магнитных баллонах” плазма располагается в области очень малого магнитного поля, что позволяет использовать их в малорадиоактивном термоядерном реакторе на дейтерий-гелиевом топливе.

Традиционные магнитные ловушки имеют одно общее свойство: плазма и магнитное поле в них «перемешаны». Это приводит к нескольким неприятным явлениям, одно из которых — неустойчивость плазменного шнура. Заряженные частицы плазмы движутся в поле по спиралям, образуя круговые токи. Собственные магнитные поля токов направлены противоположно полям внешним, и при их взаимодействии возникает сила, выталкивающая плазму из поля. В устройствах, называемых галатеями, магнитное поле образует своего рода «корку», или «забор», который отбрасывает вылетающую частицу внутрь плазменного шнура. Такая магнитная ловушка изображена на рисунке 3.

Рис. 3. Галатея.

Литература:

- Арцимович, Л. А. Управляемые термоядерные реакции / Л. А. Арцимович. — М.: Физматгиз, 1963. — 467 с.

- Корякин, С. В. Открытые ловушки для удержания термоядерной плазмы / С. В. Корякин // Природа. — 2010. — № 6. — С. 13–20.

- Михайловский, А. Б. Неустойчивости плазмы в магнитных ловушках / А. Б. Михайловский. — М.: Атомиздат, 1970. — 208 с.

- Морозов, А. И. Физика замкнутых плазменных конфигураций / А. И. Морозов, Л. С. Соловьев // Вопросы теории плазмы / под ред. М. А. Леонтовича. — М.: Госатомиздат, 1963. — Вып. 2. — С. 177–258.

- Чен, Ф. Введение в физику плазмы / Ф. Чен; пер. с англ. — Москва: Мир, 1987. — 312 с.

- Grieger, G. Физические исследования для стелларатора Вендельштейн 7-X / G. Grieger, H. Maassberg, W. Lotz // Ядерный синтез. — 1992. — Т. 32, № 8. — С. 1351–1364

- Уэссон, Дж. Токамаки / Дж. Уэссон. — 4-е изд. — Оксфорд: Clarendon Press, 2011. — 792 с.