В статье автор анализирует применяемые методы стабилизации сегментов открытого ствола скважины, представленных терригенными обломочными породами во время строительства поисково-оценочной скважины.

Ключевые слова: буровой раствор, ингибитор, обвалообразование.

Индустриальный этап отечественной нефтяной промышленности начался 15 февраля 1866 года, когда в Кубанской области в долине реки Кудако из пробуренной машинным способом скважины был получен первый в России фонтан нефти [1]. За 159 лет истории существования индустриального нефтяного промысла произошел гигантский технологический скачок в развитии нефтегазовой отрасли. Залегающее на доступных глубинах сырье извлекалось, ареал нефтедобычи расширялся, открывались всё новые месторождения. Общечеловеческий прогресс требовал гигантского потребления углеводородного сырья, что непременно приводило к усложнению процессов нефтепроизводства в области бурения, извлечения, транспортировки, переработки, хранения и эксплуатации сырьевых ресурсов.

Современные реалии диктуют условия выработки все более и более глубоко залегаемых пород, что, в свою очередь, ведет к определенным производственным и техногенным рискам. Одной из причин возникновения осложнений является отсутствие достоверных данных о горно-геологических условиях ведения буровых работ, которые необходимы для составления технического проекта.

Фактические механические свойства разрабатываемого пласта могут отличаться от проектных значений по причине отсутствия комплексного представления о текущих свойствах горной породы и пластовом давлении. Сланцевые трещиноватые слабосцементированные хрупкие горные породы, испытывающие гидродинамическое, температурное и химическое воздействие бурового раствора, изменяют свои упруго-прочностные свойства, и вероятность обрушения стенок открытого ствола скважины увеличивается, что приводит к целому ряду негативных коммерческих и производственных последствий при строительстве скважин [2, 3].

Бурение скважины № 1 (Оренбургская область, село Илек) по стволу производилось в интервале 0–5323 м (0–5303,7 м по вертикали).

Цели и задачи строительства скважины:

– поиск залежей углеводородов в Нижнекаменноугольных и Верхнедевонских отложениях и оценка их промышленной значимости;

– спуск эксплуатационной колонны диаметром 178 мм на проектную глубину 5424 м для обеспечения безопасной транспортировки углеводородов с продуктивных пластов на поверхность скважины.

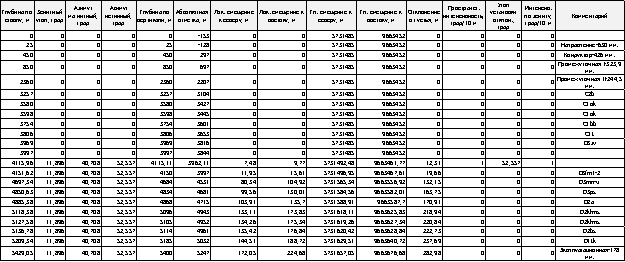

Согласно проектным решениям, архитектурная компоновка скважины представлена четырьмя секциями:

– кондуктор. Диаметр 426 мм (глубина 0–450 м), высота подъема цемента (далее — ВПЦ) — до устья;

– первая промежуточная колонна. Диаметр 324 мм (глубина 0–850 м), ВПЦ — до устья;

– вторая промежуточная колонна. Диаметр 244,5 мм (глубина 0–2360 м), ВПЦ — до устья;

– эксплуатационная колонна. Диаметр 178 мм (глубина 0–5424 м), ВПЦ — до устья.

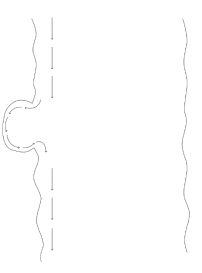

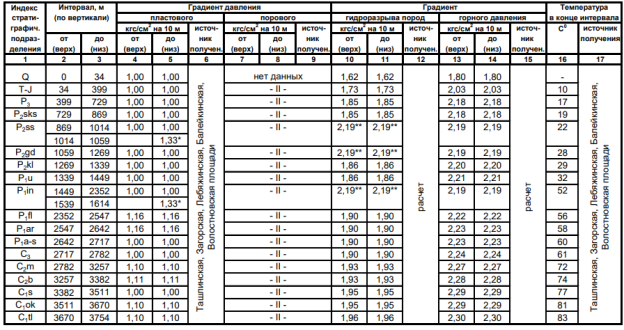

Таблица 1

Плановый профиль скважины

Рис. 1. Планируемая вертикальная проекция скважины

Согласно проектному пространственному профилю скважины (табл. 1), максимальный зенитный угол составляет 11,8°. Скважина с таким профилем классифицируется как наклонно-направленная.

Таблица 2

Проектные показатели параметров полимерхлоркалиевого ингибированного бурового раствора, используемого при бурении эксплуатационной колонны

|

Основные параметры |

Диапазон значений по данным Американского института нефти (API) |

|

Плотность, г/см 3 |

1,25 |

|

Пластическая вязкость, сП |

20 |

|

Динамическое напряжение сдвига, фунт / 100 фут 2 |

18 |

|

Статическое напряжение сдвига через 10 с, фунт / 100 фут 2 |

8 |

|

Статическое напряжение сдвига через 10 мин, фунт / 100 фут 2 |

15 |

|

Объем фильтрата за 30 мин, мл |

≤ 5 |

|

Содержание К + , мг/л |

≥ 78500 |

|

Содержание Cl - , мг/л |

≥ 71400 |

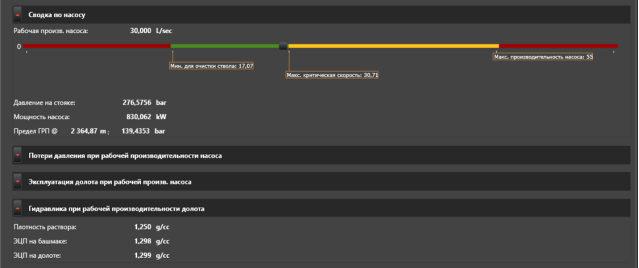

Произведен гидравлический расчет эффективности очистки ствола скважины при программных режимах бурения.

Таблица 3

Проектные режимы бурения секции под обсадную колонну (далее — ОК) диаметром 178 мм

|

Основные параметры |

Диапазон значений по данным API |

|

Производительность насосов, л/с |

30 |

|

Обороты ротора, об/мин |

60 |

|

Механическая скорость проходки, м/ч |

15 |

Рис. 2. Гидравлический расчет эффективности очистки ствола скважины на проектной глубине

Согласно гидравлическому расчету, проектные режимы бурения обеспечивают эффективную очистку ствола скважины. Необходимая производительность насосов 17,07 л/с является минимально допустимой для эффективной очистки ствола скважины с учетом проектных скоростей бурения, пространственного профиля ствола и проектных параметров бурового раствора.

Увеличение плотности бурового раствора как первичная мера борьбы с обвалообразованием

Проблема неустойчивости ствола скважин очень часто бывает незаметной в скважинах с малым отклонением ствола от вертикали (подчас проблема выявляется только по результатам кавернограммы). В случае же бурения отложений татарского яруса зафиксировано несвободное хождение компоновки бурильного инструмента (далее — БИ) во время спуско-подъемных операций (далее — СПО) ввиду агрессивного самопроизвольного разрушения красноцветных терригенных пород.

Способность уменьшать кольцевые напряжения и одновременно увеличивать кажущуюся прочность породы делает плотность бурового раствора мощным инструментом для борьбы с потерей устойчивости ствола скважины [4].

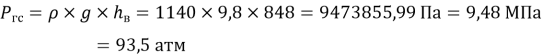

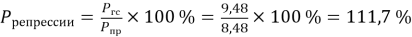

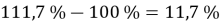

При плановом бурении секции «Техническая колонна № 1» на ОК диаметром 324 мм в интервале 459–850 м при проработке интервала 791–458 м зафиксированы затяжки при подъеме БИ на глубинах 761, 730, 727, 712, 704, 679, 650, 622, 595, 567, 503 м до пород Татарского (P 3 ) и Биармийского отделов. При промывках зафиксирован обильный выход обвального шлама с размером зерен до 2,5–3 см в длину (что составляло до 15 % в зависимости от интенсивности бурения при механической скорости проходки (далее МСП) 15 м/ч). При повторных СПО на пробуренный интервал также зафиксировано несвободное хождение инструмента: посадки при спуске компоновки низа бурильной колонны (далее — КНБК) на гл. 567, 636, 648, 674, 703, 730, 756 м. Согласно проектной таблице давлений и температур по разрезу скважины (табл. 4), пластовое давление P пр на проектном забое секции (850 м) составляет 8,48 МПа. Проектные решения по выбору плотности бурового раствора должны предусматривать создание столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытие продуктивного горизонта, превышающего проектное пластовое давление на величину не менее чем на 10 % для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м) и на 5 % для интервалов от 1200 м до проектной глубины [5]. Так, выбранная проектом плотность бурового раствора на текущий забой составляла 1,14 г/см 3 , что обеспечивает уровень гидростатического давления столбом жидкости в 9,48 МПа:

Таблица 4

Сводная таблица давлений и температур по разрезу скважины

Необходимо отметить, что в проектных данных отсутствует информация по поровым давлениям.

Согласно расчету № 2, гидростатическое давление на забое скважины превышает пластовое давление на 11,7 %, что соответствует правилам безопасности нефтегазовой промышленности РФ. Для увеличения гидростатической репрессии на неустойчивые пласты с целью предупреждения повторного обвалообразования произвели поэтапное утяжеление бурового раствора с 1,14 до 1,30 г/см 3 (гидростатическое давление превысило пластовое на 27,4 %). Удалось снизить выход обвального шлама при проработках мест затяжек (на 60–70 % от исходных объемов вымываемых шламовых масс), наблюдалась тенденция к снижению скачков момента сопротивления вращения бурильной колонны и скачков давления на линии манифольда. Продолжили бурение.

Фазовые контакты глинистых упаковок обусловлены лишь силами когезии, то есть совокупностью сил межмолекулярного взаимодействия (например, водородными связями, определенными химическими и электрохимическими связями), что объясняет произвольную механику разрушения глинистых пород [6].

Фактический дизайн архитектурной компоновки скважины и пространственного профиля

Одним из важнейших факторов повышения качества бурения является обеспечение бурения наклонно-направленных скважин в четком соответствии с разработанным проектом. Так, стороной заказчика во время строительства скважины было принято решение об увеличении глубины строительства секции «Техническая колонна № 1» под ОК 325 мм от проектных 850 до 910 м.

Из-за осыпаний слабосцементированных пород Биармийского отдела не удалось штатно транспортировать до забоя приборы для геофизического исследования скважин (дохождение до 560 м). В отложениях пермской системы (P 3 –P 2 sks) отсутствовала возможность достоверно определить глубину забоя. Согласно проектным решениям, башмак колонны устанавливается в плотные пропластки подошвы Сокской свиты (P 2 sks). Заказчиком было принято решение произвести углубление забоя до глубины 910 м для перекрытия неустойчивых Верхнепермских пород.

Во время промывки на глубине 910 м зафиксирован скачкообразный рост содержания хлоридов в фильтрате бурового раствора с 2200 до 11 000 мг/л, рост уровня общей жесткости — от 120 до 1200 мг/л, рост водоотдачи — с 4,8 до 7,2 мл за 30 мин, рост показателей условной вязкости — до нетекучего состояния, а также зафиксирован рост всех реологических параметров.

|

|

|

|

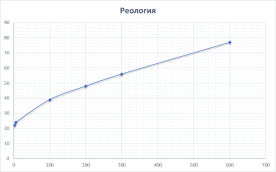

Рис. 3. Реологический профиль бурового раствора во время бурения секции «Техническая колонна № 1» на глубине 900 м |

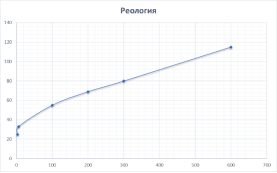

Рис. 4. Реологический профиль бурового раствора во время бурения секции «Техническая колонна № 1» на глубине 910 м |

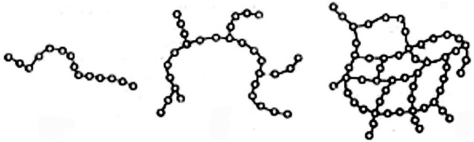

Из графиков видно, что показатели ротационного вискозиметра после загрязнения стремятся в область высоких значений при вскрытии сосновской свиты казанского яруса (P 2 ss). Полимер-бентонитовая система бурового раствора неадаптивна в условиях выработки солевых структур. При добавлении электролитов в глинистые суспензии коллоидные частицы сближаются, под влиянием сил притяжения происходит их слияние в более крупные агрегаты (процесс флокуляции глин).

Уменьшение текучести раствора связано также с агрессивной глобуляцией полимерных цепей реагентов — контролеров водоотдачи двухвалентными катионами Са 2+ . Концентрация звеньев структуры полимера в глобулярном состоянии значительно выше, чем в полимерном клубке, причем эта концентрация постоянна во всем объеме глобулы, кроме тонкого слоя на поверхности (например, межфазной границы полимер — растворитель), называемого опушкой глобулы [7]. Логично, что в полимерном буровом растворе при ухудшении качества дисперсионной среды (в конкретном случае — при получении загрязняющих ионов в высокой концентрации) полимер испытывает переход: цепь — клубок — глобула (рис. 5). Это происходит потому, что загрязненный растворитель способствует притягивающему объемному взаимодействию звеньев, несущих на своих радикальных остатках отрицательный заряд к положительно заряженному иону-загрязнителю. Сначала полимерный клубок коллапсирует в рыхлую глобулу, близкую по размеру к клубку; при дальнейшем ухудшении качества растворителя глобула становится плотной, создавая прочные ионные связи между двухвалентными ионами-загрязнителями и радикальными остатками. Данные «испорченные» полимеры не подлежат процессу внутренней регенерации и не несут в себе полезную нагрузку. В глобулированном состоянии макромолекулы выводятся из циркуляционного цикла на системе очистки, подчас забивая армирующие волокнистые структуры ситовых панелей линейных вибросит.

Рис. 5. Переход полимерной цепи из развернутого состояния в состояние глобулы при агрессивном загрязнении дисперсионной среды ионами-загрязнителями

После гомогенного изменения всех параметров бурового раствора на устье зафиксирован выход обвального шлама (представлен глиной и мергелем). Увеличение фильтратоотдачи бурового раствора способствовало размытию слабосцементированных осадочных пород. Проникновение фильтрата спровоцировало обвалообразование неустойчивых пород с размыванием неплотных цементирующих связей обезвоженных глинистых упаковок. Для достижения установленных проектом значений параметров приступили к обработке циркуляционного актива бурового раствора следующими веществами:

– водно-полимерной системой на основе компонента IN-PAC LV — полианионной целлюлозы модифицированной (7,5 кг/м 3 );

– кальцинированной содой (2 кг/м 3 ) для понижения жесткости;

– сульфированным асфальтеном IN-SA для создания битумных связей в глинистых сланцах, армирующих ствол скважины;

– реагентом «Окзил» (концентрация в воде 5 кг/м 3 ).

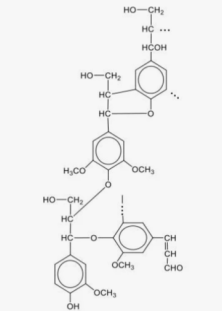

«Окзил» — это многофункциональный реагент, применяющийся со всеми буровыми растворами на водной основе. Он эффективен во всем щелочном диапазоне рН и может использоваться при любой концентрации соли вплоть до насыщения, а также при любом уровне кальция, что при эквиваленте текущего загрязнения является крайне важным. Данный реагент является продуктом взаимодействия лигносульфоната натрия с бихроматом натрия и сульфатом алюминия. Он не только понижает вязкость и прочность геля, но и понижает водоотдачу и создает ингибирующую среду, если применен в достаточном количестве. Все лигносульфонаты являются анионными поверхностно-активными веществами [8]. Отрицательно заряженный ион лигносульфоната взаимодействует с положительно заряженными ребрами частиц глины, тем самым препятствуя их агрегированию (рис. 6), снижая условную вязкость. Пластинки глины вжимаются в стенки скважины, создавая плотный глинистый экран, тем самым предотвращая проникновение фильтрата в горную породу (рис. 7).

Также было принято решение о дальнейшем увеличении гидравлической репрессии на слабосцементированные породы путем увеличения плотности бурового раствора с 1,30 до 1,35 г/см 3 (гидростатическое давление превысило пластовое на 32,3 %). Увеличенное гидростатическое давление способствовало ускоренной седиментации глинистых пластинок с нейтрализованными краевыми зарядами (ранее описанный механизм дефлокуляции глин реагентом «Окзил») на забой и стенки скважины. Плотная полимерглинистая фильтрационная корка эффективно препятствует проникновению фильтрата в породу, тем самым стабилизируя ствол скважины.

Проведенные мероприятия позволили успешно вернуться к проектным реологическим параметрам промывочной жидкости, восстановить показатели фильтратоотдачи до 4,8 мл за 30 мин и стабилизировать ствол скважины. После СПО на интервал открытого ствола скважины при промывке на глубине 860 м зафиксирован повторный рост хлорид ионов с 9000 до 11 000 мг/л, рост условной вязкости до нетекучих показателей, рост водоотдачи до 9 мг за 30 мин и рост всех реологических параметров. Повторный прогрессивный рост электролитов после разбавления и стабилизации раствора во время промывки скважины на забое после СПО сигнализирует о вскрытии соленосных линз в толще Казанского яруса. Для предотвращения осмотической диффузии молекул растворителя в солевые отложения горной породы было принято решение о переводе скважины на соленасыщенную систему (полимерный соленасыщенный буровой раствор). После перевода секции на соленасыщенную систему удалось провести штатный спуск ОК диаметром 324 мм на глубину 906,7 м и заливку цемента до устья скважины.

|

|

|

|

Рис. 6. Фрагмент молекулы лигнина. «Окзил» — производное лигносульфонатных кислот |

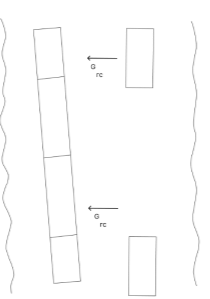

Рис. 7. Схематическое изображение торцевой флокуляции глин и создания прочной фильтрационной корки под действием гидростатического давления, препятствующей проникновению фильтрата бурового раствора в породу |

Нестабильность слабосцементированных обезвоженных горных пород

Устойчивость пород Кунгурского яруса (P 1 kg)

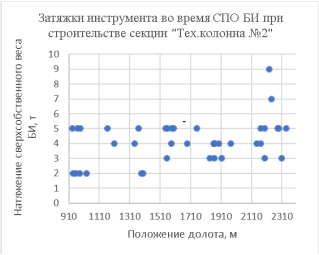

Дальнейшему строительству скважины сопутствовали аналогичные проблемы, связанные с нестабильностью открытого ствола. Так, при бурении секции «Техническая колонна № 2» под ОК диаметром 245 мм зафиксировано несвободное хождение инструмента во время СПО в интервалах 1480–1339–1480 м, 1674–1535–1674 м, 1952–1804–1952 м, 2229–2090–229 м, при повторных СПО — в интервале 2380–0–2380 м (рис. 8; рис. 9).

На глубинах 2146 и 2228 м (Иренский горизонт (P 1 in)) зафиксированы потери подвижности инструмента. Проведены мероприятия по ликвидации осложнений. Иренский горизонт Кунгурского яруса залегает с размывом; нижняя граница проводится в основании мощной сульфатногалогенной толщи, сложенной ангидритами и пластами каменной соли.

Во время проработок мест посадок и затяжек со скважины вымывался обвальный крупнозернистый аргиллит (размер зерен 1,5–4 см по длине, до 0,5 см в толщину), каменные соли (розово-белые до 1,5 см по длине), ангидрит (куски без механического истирания, размер зерен 0,5 см по длине). С глубины 1480 м (Иренский горизонт, Кунгурский ярус (P 1 in)) произведена дообработка циркуляционного актива бурового раствора сульфированным асфальтеном до 18,5 кг/м 3 для микрокольматации трещиноватых и крупнопористых пород, а также создания битумно-укрепляющих связей в толще породы.

|

|

|

|

Рис. 8. Диаграмма глубин затяжек бурового инструмента при СПО |

Рис. 9. Диаграмма глубин посадок бурового инструмента при СПО |

Начиная с глубины 2340 м (Иренский горизонт (P 1 in), произвели поэтапное увеличение плотности циркуляционного актива бурового раствора с 1,47 до 1,55 г/см 3 (гидростатическое давление превысило пластовое на 35 %) хлористым калием в концентрации 77 кг/м 3 , дообработали актив органическим ингибитором глин аминного типа KHVOLUT INHIBITOR до суммарной концентрации 20 кг/м 3 . Продолжили штатную выработку до основания кровли Филипповского горизонта.

Первичная основа устойчивости глинистых пород — электрохимический процесс ингибирования

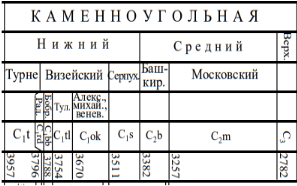

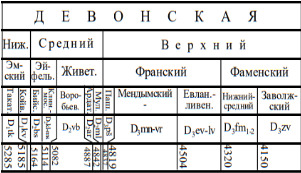

Во время бурения неустойчивых глинистых сланцев первично встает вопрос об ингибировании глин для предотвращения обвалообразования, бесконтрольного диспергирования и всех вытекающих из этого технологических проблем. Основные коммерческие затраты при выработке скважины № 1 легли на строительство секции «Эксплуатационная колонна» под ОК диаметром 178 мм. Проектом предусматривалось бурение секции по стволу в интервале 2360–5434 м. Бурение слагалось в нижней части Пермской системы, а также в Каменноугольной и Девонской системах.

|

|

|

|

Рис. 10. Проектные данные из графика совмещенных давлений по структуре Каменноугольной системы и стратиграфические обозначения пластов |

Рис. 11. Проектные данные из ГСД по структуре Девонской системы и стратиграфические обозначения пластов |

Бурение Башкирского, Визейского (Тульский горизонт), Турнейского, Фаменского, Франкского, Эйфельского и Эмского ярусов связано с высокими рисками поглощений, осыпей и обвалов. Для этого проектом предусмотрено бурение секции на ингибированной полимерхлоркалиевой системе бурового раствора.

Различные формы неустойчивости ствола, возникающие в результате взаимодействия между буровым раствором и глинистыми формациями, обусловлены особенностями химического состава системы и ее воздействием на породу. Несмотря на высокую плотность аргиллитовых отложений и доломитов (более 4 единиц по шкале Мооса), низкую проницаемость самого структурного вещества и минимальную гидратацию, указанные породы остаются до некоторой степени подверженными воздействию буровых растворов на водной основе.

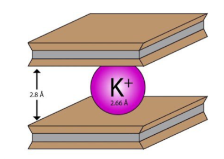

Из всех существующих ионов ионы калия наиболее эффективно снижают гидратацию глин (ингибируют процесс гидратации). Ингибирующую природу хлорида калия обуславливает обмен ионов калия на ионы натрия и/или кальция, происходящий между слоями глин, и фиксация ионов калия в кристаллической решетке набухающих глинистых минералов. Многие набухающие глины обладают избирательностью по отношению к калию и абсорбируют ионы калия, предпочитая их ионам натрия. В случае с другими глинами имеет место эффект воздействия массы. Это означает, что обмен ионов натрия на ионы калия наиболее активно происходит тогда, когда соотношение ионов калия и натрия в растворе превышает 3:1. Закрепление ионов калия происходит в глинистых пластинках с отрицательным зарядом выше среднего показателя. Это закрепление происходит за счет того, что ион калия диаметром 2,66 Å плотно входит в пространство между слоями кристаллической решетки глинистой структуры толщиной 2,80 Å (где Å — ангстрем, 10 -10 м). Это создает идеальные условия для кристаллического уплотнения (рис. 12).

Рис. 12. Процесс ингибирования хлористым калием тетраэдрических глинистых молекул

Ингибитор аминного типа KHVOLUT INHIBITOR представляет собой амин с низким молекулярным весом, используется в буровых растворах на водной основе для подавления процессов гидратации глинистых минералов. Механизм ингибирования основан на процессах катионного обмена и схож с действием ионов калия (K + ). В данном случае в роли агента, подавляющего межплоскостную гидратацию глинистых пластинок, выступает ион аммония NH 4 + . Благодаря низкому молекулярному весу, катион проникает в межплоскостное пространство глинистых упаковок и служит заменителем ионов калия (K + ) при сравнительно низкой концентрации. Из лабораторного и практического опыта наблюдения следует, что ингибитор эффективно себя показывает при концентрациях 18–25 кг/м 3 .

Все вышеописанные ингибиторы относительно эффективны при бурении обезвоженных высокоспресованных несцементированных горных толщ. Для сдерживания обвалов наиболее эффективны меры снижения фильтратоотдачи. Полимерхлоркалиевая буровая система имеет высокую концентрацию крахмальных реагентов и полианионной целлюлозы. Именно предотвращение проникновения фильтрата во все трещиноватые породы Каменноугольной и Девонской свит является первоначальной мерой борьбы с обвалообразованием.

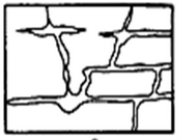

Аргиллиты при действии на них бурового раствора не пластифицируются, всегда остаются хрупкими и не набухают. Дестабилизируются и осыпаются в скважину по причине наличия в них трещин: фильтрат бурового раствора или сам раствор проникают в микротрещины и расклинивают их, при этом частицы породы теряют контакт и осыпаются (рис. 13, 14).

|

|

|

|

Рис. 13. Поровые пространства трещиноватых известняков, частично расширенных растворением |

Рис. 14. Трещиноватая структура осадочных обезвоженных пород |

Бурение интервала «Эксплуатационная колонна» сложено в слабосцементированных разряженных терригенных осадочных породах. Анализ проблем, связанных с обвалообразованием, показал, что первый обвальный шлам зафиксирован после вскрытия башкирского яруса на глубине 3727 м. Тенденция увеличения обвалообразования сохранялась до достижения Турнейского яруса.

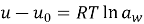

Несвободное хождение инструмента, скачки момента сопротивления вращения БИ, прихваты и скачки давления связаны исключительно с нестабильностью ствола скважины (рис. 15, 16, 17, 18). Спуско-подъемные операции в интервале 3830–3250 м проводились с циркуляцией. Без циркуляции свободное движение инструмента не достигалось.

|

|

|

|

Рис. 15. Обвальный шлам на межлопастных пространствах долота, поднятый с глубины 3830 м |

Рис. 16. Шлам, отобранный после прокачки вязкоупругих составов (ВУС) на глубине 3262 м |

|

|

|

|

Рис. 17. Шлам, отобранный при бурении в интервале 3827–3830 м |

Рис. 18. Шлам, отобранный после прокачки ВУС на глубине 3257 м во время подъема БИ на смену КНБК |

Уже после вскрытия Башкирского яруса поэтапно, по мере увеличения обвального шлама, производили увеличение плотности бурового раствора с 1,24 до 1,35 г/см 3 . Производили всевозможные прокачки ВУС с различными разнофракционными наполнителями: микрокальцит МК700/1000, кольматант слюдяной, кольматант К-1, кольматант торфяной (использовался 34 раза в интервале 3236–3830 м). Эти операции выполнялись для микрокольматации трещиноватостей и пор нестабильных сегментов открытого ствола, а также для очистки ствола скважины от обвальных элементов породы.

Расклинивание слабосцементированных пород привело к тому, что при строительстве вышеописанного интервала (во всех без исключения производственных процессах) на каждодневной основе было зафиксировано повышение фильтратоотдачи раствора в горную породу (от 0,3 до 1,3 м 3 /ч). Поэтому возникла задача предотвратить проникновение раствора в поровое пространство вскрытого горного массива и свести на нет осмотическое давление на границе раздела фаз раствор — порода. Из-за высоких коммерческих рисков получения аварий и отсутствия положительных результатов по стабилизации ствола скважины было принято решение об использовании раствора на углеродной основе (РУО) и о перебуривании с его помощью сегмента стволовой части секции.

Углеводородные эмульсии как наиболее эффективные меры удержания обвалоопасных пород

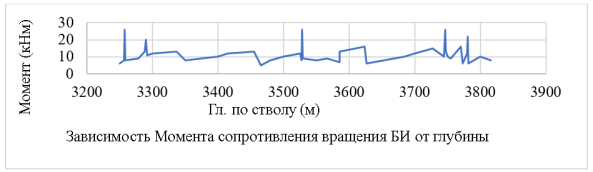

На глубине 3120 м установили пакер-пробку и цементный мост. С глубины 2945 м (Московский ярус (C 2 m)) произвели перебуривание стволовой части и продолжили бурение секции «Эксплуатационная колонна» до глубины 4801 м с применением РУО. После перехода на РУО зафиксировано значительное снижение обвального шлама (до полного его отсутствия) и снижение момента сопротивления вращения ротора и скачков давления на линии манифольда (рис. 21, 22, 23, 24).

Все поры или трещины породы заполнены газожидкостным флюидом. По закону Паскаля, давление, которое оказывается на жидкость или газ, передается в каждую точку жидкости или газа без изменений. То есть передача давления во всех направлениях происходит одинаково:

|

|

|

|

Рис. 19. Схематичный процесс заполнения вскрытой поры буровым раствором (вымывание порового флюида) |

Рис. 20. Схематичный процесс вскрытия пористого сегмента скважины с использованием РУО (вымывания порового флюида не происходит) |

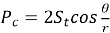

В смоченных водой сланцах поверхность раздела вода — минеральное масло сильно изогнута в результате межфазного натяжения, которое приводит к капиллярному давлению, определяемому как:

где Р c — капиллярное давление;

S t — межфазное натяжение;

Ɵ — угол смачивания;

r — радиус горловины поры.

Капиллярное давление действует как барьер, который эффективно предотвращает вторжение дисперсионной среды РУО. Иными словами, РУО не проникает в пору, на границе раздела фаз создает гидрофобный барьер, тем самым не вытесняя флюид из поры (микротрещины) [9].

В 1973 году американским ученым М. Ченевертом было доказано, что перенос воды в пласт из бурового раствора на нефтяной основе может быть предотвращен за счет увеличения минерализации водной фазы бурового раствора до химического потенциала воды бурового раствора, равного потенциалу пластовой воды. Отсюда следует косвенный вывод: необходимо насытить водную фазу РУО до предельного состояния (минерализация по водной фазе) [10, 11]. Водный химический потенциал определяется как:

где u — химический потенциал рассола в РУО;

u 0 — химический потенциал чистой воды;

R — универсальная газовая постоянная;

T — абсолютная температура;

a w — активность воды в системе.

Выведем графики зависимости момента сопротивления вращения бурильной колонны от глубины на интервале бурения и перебуривания 3250–3830 м на разных промывочных системах (рис. 19, 20, 21, 22). Для наглядного примера рассмотрим, как складывалась картина при бурении с использованием полимерхлоркалиевой системы и как часто происходили скачки момента (до отсечки верхнего силового привода). Также для анализа количества скачков давлений при бурении секции буровым раствором на водной основе рассмотрим сводный график зависимости роста давления на линии манифольда от глубины.

Рис. 21. Статистические данные зависимости момента сопротивления вращения бурильной колонны от глубины выработки (при строительстве эксплуатационной колонны на полимерхлоркалиевой системе)

Рис. 22. Статистические данные зависимости давления на линии манифольда от углубления забоя (при строительстве эксплуатационной колонны на полимерхлоркалиевой системе)

Далее рассмотрим аналогичные статистические данные по перебуриванию указанного интервала стволовой части секции на промывочной системе РУО.

Рис. 23. Статистические данные зависимости момента сопротивления вращения бурильной колонны от глубины выработки (при строительстве эксплуатационной колонны на системе РУО)

Рис. 24. Статистические данные зависимости давления на линии манифольда от углубления забоя (при строительстве эксплуатационной колонны на системе РУО)

Исходя из статистических данных, представленных выше, можно сделать оценочный вывод: переход на максимально ингибированную систему с минимальным проникающим эффектом в обезвоженные осадочные породы — это максимально эффективный шаг для предотвращения обвалообразований. Но полностью решить проблему путем электрохимического ингибирования не удалось.

Во время бурения с глубины 3261 м (Московский ярус, (C 2 m)) зафиксированы первые скачки давления (235–270 атм), скачки момента (12–25,5 кНм) и выход обвального шлама на устье. Принято решение утяжелить циркуляционный актив бурового раствора с 1,33 до 1,35 г/см 3 (гидростатическое давление превысило пластовое на 25,8 %). С глубины 3733 м при СПО зафиксировано несвободное хождение КНБК с каскадом срывающихся затяжек на разных глубинах и вымыванием обвального шлама (размер зерен от 1.5 до 3.5 см; аргиллит, мергель, доломит, интенсивность выхода как при бурении с механической скоростью проходки 5 м/ч). С глубины 3743 м (Тульский горизонт (С 1 tl) приступили к дальнейшему утяжелению с 1,35 до 1,37 г/см 3 (гидростатическое давление превысило пластовое на 38 %).

Статистическую картину данных пикообразными значениями скачков давлений дополняет разрушенный эластомер винтового забойного двигателя (интервал бурения 3665–3773 м).

После выполнения мероприятий по утяжелению бурового раствора удалось эффективно устранить осыпи и обвалы.

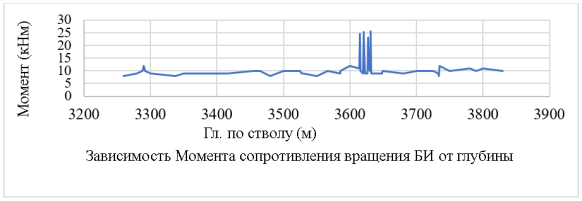

При увеличении плотности бурового раствора удалось снизить тангенциальное напряжение путем увеличения радиального.

Рис. 25. Распределение напряжений вокруг скважины: ϭ θ — тангенциальное, ϭ r — радиальное, ϭ а — аксиальное

Тангенциальное напряжение действует по окружности ствола скважины и зависит от давления в стволе, величины и ориентации напряжения в пласте, порового давления, азимутального и зенитного угла. При понижении забойного давления величина тангенциального напряжения стремится к удвоенному значению горного давления. Отсюда категорически важными факторами при сдерживании обвалообразований являются плотность бурового раствора и создаваемое гидростатическое давление.

Выводы и рекомендации по методам предотвращения обвалообразований на южном участке Оренбургской области (Илекский район), исходя из опыта строительства поисково-оценочной скважины № 1

Выводы:

- Необходимо обеспечить проведение строительства наклонно-направленных скважин в четком соответствии с разработанным профилем проекта и архитектурным дизайном.

- Первичная мера борьбы с обвалообразованием — повышение плотности бурового раствора — является эффективной: удается снизить тангенциальное напряжение путем увеличения радиального. Но необходимо проводить комплексный анализ проблемы, учитывая не менее важную специфику электрохимического взаимодействия горной породы с телом промывочных жидкостей.

- Наиболее предпочтительным буровым раствором для вскрытия Каменноугольной и Девонской систем является раствор на углеводородной основе. Безусловно, он дороже любого раствора на водной основе, но гарантирует почти стопроцентный успех в бурении, предотвращении осыпей и обвалов, а также в сохранении диаметра открытого ствола, близкого к номинальному.

- Применение раствора на углеводородной основе в условиях потенциальной нестабильности аргиллитов среднего катагенеза и доломитов, их повышенной водочувствительности и при использовании правильно подобранных высоких значений плотности бурового раствора дает огромные преимущества по сравнению с раствором на водной основе. А именно: повышается стабильность скважины и коммерческая скорость бурения, снижается риск прихватов в коллекторных зонах.

- Требуется иметь достаточный уровень забойного давления. Необходимо уточнять уровень плотности горных пород путем геотехнических исследований скважины. Своевременное описание и изучение керна, отобранного при строительстве любого сегмента скважины, крайне необходимо для понимания пористости, крепкости, природы набухания и расчета краевого угла смачивания дисперсионной средой извлеченной породы. Только после того как будут получены количественные величины основных напряжений и их ориентации, а также поровые давления и механические свойства породы, можно прогнозировать степень нестабильности пород, различных по происхождению и глубине залегания, а также подбирать рабочий диапазон значений плотности бурового раствора. Иначе даже при применении РУО в случае слепого выбора плотности не гарантируется стабильность ствола скважины.

- Необходим запас по величине забойного давления, чтобы исключить вероятность его проявлений и колебаний при подъемах за счет свабирования. Для этого необходим расчет (или эмпирические данные) минимального градиента гидростатического давления, при котором начинается обрушение породы. Необходимо обеспечить запас 15 % выше данного давления для расчета скорости проведения СПО.

- Следует поддерживать проектную концентрацию микронаполнителей в буровом растворе даже при использовании РУО. Это необходимо для формирования твердой и упругой фильтрационной корки и предотвращения поступления раствора в горную породу. Требуется профилактическая прокачка пачек с кольматантами более крупного размера (кольматация крупных пор, трещин). Поглощение и отфильтровывание раствора — это не только коммерческие затраты, но и однозначные осложнения во время бурения. Результаты бурения скважины № 1 говорят о повышенной фильтрации РУО в породу на протяжении всей выработки девонской свиты, а также о сегментарно повторяющемся выходе обвальных доломитных и аргиллитных отложений. Это наглядная иллюстрация высокой трещиноватости всей свиты, поэтому остро необходима постоянная превентивная кольматация всего сегмента бурения данной свиты.

Литература:

1. Матвейчук, А. А. Вехи славного нефтяного пути / А. А. Матвейчук. — Текст : непосредственный // Нефть России. — 2016. — № 5. — С. 58–63.

2. Al-Bahrani H., Al-Yami A. Drillstring Vibrations and Wellbore Quality: Where Drillstring Design Meets Geomechanics // Society of Petroleum Engineers-2018: Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference. Abu Dhabi, UAE, 2018.

3. Hamid O., Qahtani A., Alamer S., Sherbeny W. Mitigating Wellbore Stability Risks through Geomechanical Solutions// Society of Petroleum Engineers-2018: Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference. Abu Dhabi, UAE, 2018.

4. Митчелл, Д. Безаварийное бурение / Д. Митчелл. — Drilbert Engineering Inc., 2001. — 310 c. — Текст : непосредственный.

5. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности // Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. — П. 2.7.3.3.

6. Paul J. Flory, The Configuration of Real Polymer Chains, J. Chem. Phys. 17, 303 (1949).

7. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина. — Москва : Издательство МГУ, 1982. — 352 c. — Текст : непосредственный.

8. Малая горная энциклопедия: в 3 т. / под ред. В. С. Билецкого. — Донецк : Донбасс, 2007. — Т. 2: Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740–0828–2.

9. E. van Oort. A novel technique for the investigation of drilling fluid induced borehole instability in shales. — SPE 28064, SPE/ISRM Rock Mechanics in petroleum Engineering Conference, Delft, The Netherlands, 29–31 August 1994.

10. Chenervet M. E. “Shale control with balanced activity oil continuous muds”, J. Petrol Technol (1973), 1309–1316.

11. Исследование взаимодействия глинистых пород с растворами на углеводородной основе / А. Е. Долгих, А. Н. Ананьев, В. С. Новиков, М. И. Липкес. — Текст : непосредственный // Нефтяное хозяйство. — 1976. — № 12. — С. 22–25.