В статье рассмотрены назначение, функции, классификация и состав буровых растворов, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин. Приведены основные требования, предъявляемые к буровым растворам, а также особенности их выбора в зависимости от геологических и технических условий. Приведён анализ реальных источников и практических разработок, применяемых в нефтегазовой промышленности.

Ключевые слова : буровой раствор, нефтяная скважина, функции, классификация, вязкость, плотность, фильтрация, экологическая безопасность, нанотехнологии, ингибитор.

Бурение скважин — один из наиболее критически важных этапов в процессе освоения нефтяных и газовых месторождений. Успех этого процесса во многом определяется правильным выбором бурового раствора — технологической жидкости, обеспечивающей непрерывную и безопасную работу буровой установки. Современные буровые растворы представляют собой сложные многофункциональные системы, разработанные с учётом геологических, технических и экологических условий конкретного месторождения.

Основной задачей бурового раствора является удаление выбуренной породы, или шлама, из ствола скважины. Однако его функции далеко не ограничиваются этим. Раствор выполняет охлаждение и смазку бурового инструмента, защищает стенки скважины от обрушения за счёт создания противодавления, предотвращает выбросы пластового флюида, способствует формированию плотной фильтрационной корки, препятствующей потерям жидкости в породу, а также защищает буровое оборудование от коррозии. Кроме того, буровой раствор передаёт гидравлическую энергию на забой, участвует в стабилизации стенок скважины и обеспечивает условия для успешного спуска обсадных колонн и цементирования.

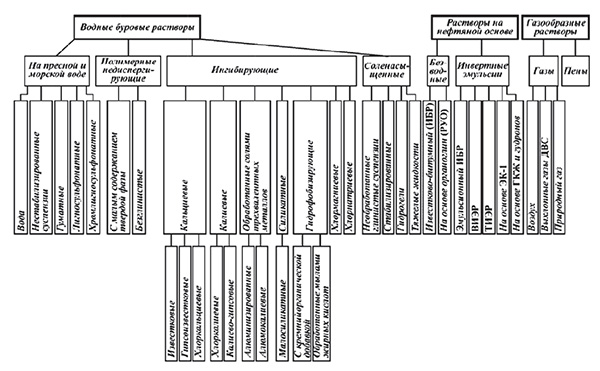

Существует несколько подходов к классификации буровых растворов, и основным из них является деление по типу дисперсионной среды (рис. 1). Наиболее широко применяются растворы на водной основе, отличающиеся низкой стоимостью, простотой приготовления и экологической безопасностью. Они могут быть как на пресной воде, так и на рассолах, содержащих соли натрия, калия или кальция. В условиях, требующих повышенной устойчивости к температуре или агрессивной среде, применяются растворы на нефтяной основе [1]. Для бурения в морских условиях и в зонах с особыми экологическими требованиями разработаны растворы на синтетической основе, которые сочетают высокие эксплуатационные характеристики с низкой токсичностью. Кроме того, буровые растворы классифицируют по структурно-механическим свойствам (ньютониевские, тиксотропные, псевдопластичные), а также по назначению (ингибированные, облегчённые, для вскрытия продуктивных пластов).

Рис. 1. Классификация буровых промывочных жидкостей

Состав бурового раствора определяется его назначением и условиями бурения. Вода или нефть выступают в роли базовой среды, обеспечивающей транспортировку частиц и теплоотвод. Для увеличения плотности в раствор добавляются утяжелители — чаще всего барит (BaSO₄), обладающий высокой инертностью и доступностью. При необходимости повышения плотности применяются гематит или кальцит. Вязкость раствора регулируется с помощью глинистых минералов, таких как бентонит, а также органических и синтетических полимеров, в том числе карбоксиметилцеллюлозы и полиакриламидов. Особую роль играют ингибиторы, предотвращающие набухание и разрушение глинистых пород. Среди них можно выделить хлорид калия, полимерные ингибиторы и органические соли. Для уменьшения фильтрации жидкости в пласт в состав вводят крахмал, модифицированные смолы и полисахариды. Современные растворы также включают в себя химические реагенты: биоциды, предотвращающие развитие микрофлоры, антикоррозионные добавки и регуляторы pH, стабилизирующие химическую среду раствора.

К буровым растворам предъявляется ряд жёстких требований. Их плотность должна быть достаточной для уравновешивания пластового давления, но не столь высокой, чтобы вызвать гидроразрыв. Вязкость раствора должна обеспечивать эффективный вынос шлама и свободную циркуляцию, а фильтрация — быть минимальной во избежание проникновения раствора в пористую породу. Кроме того, раствор должен сохранять стабильность при высоких температурах и давлениях, быть химически инертным по отношению к породам, а также не вызывать дополнительных осложнений, таких как осыпание стенок или образование каверн. Учитывая требования к экологической безопасности, особенно актуальные в морских районах и охраняемых зонах, современные растворы разрабатываются с прицелом на биоразлагаемость, лёгкость утилизации и возможность рециклинга [2].

Выбор конкретного состава раствора зависит от множества факторов, включая геологическое строение разреза, минералогию пород, глубину и температуру бурения, особенности флюидов, а также экономические и экологические ограничения. При бурении в породах, содержащих активные глины, используются ингибированные растворы на соляной или полимерной основе. В продуктивных интервалах применяются малотвёрдодисперсные составы с низкой фильтрацией, чтобы не повредить коллектор. При бурении глубоких скважин и в условиях высокой температуры требуются растворы с повышенной термостойкостью. На морских платформах преимущество отдают синтетическим растворам с минимальным воздействием на морскую среду.

Современные тенденции в разработке буровых растворов направлены на повышение их адаптивности, устойчивости и экологической безопасности. Активно развиваются «умные» растворы, способные изменять свои свойства в ответ на изменение условий в скважине, например, вязкость — при повышении температуры. Широко внедряются нанотехнологии: добавление наночастиц оксидов титана, алюминия или кремния позволяет существенно улучшить фильтрационные и термостойкие характеристики раствора, а также повысить устойчивость корки к эрозии. Разработка безглинистых растворов открывает новые перспективы в бурении нестабильных разрезов. В дополнение к этому, цифровизация буровых процессов позволяет моделировать поведение раствора в режиме реального времени и адаптировать параметры без остановки бурения.

Безглинистые полимерные буровые растворы в наибольшей степени соответствуют современным требованиям к промывке скважин, включая те, которые имеют горизонтальные участки. В связи с этим они находят всё более широкое применение в буровой практике. Одним из ключевых преимуществ таких систем является их способность изменять реологические свойства в широком диапазоне. Это обеспечивает высокоэффективную работу разрушительного инструмента: при больших скоростях сдвига наблюдается резкое снижение вязкости, что способствует улучшению очистки забоя и уменьшению гидродинамических потерь, тогда как при малых скоростях сдвига раствор быстро восстанавливает структуру за счёт тиксотропных свойств, обеспечивая надёжный вынос шлама.

Дополнительным достоинством полимерных систем является их способность снижать гидравлическое сопротивление в циркуляционном контуре при турбулентном режиме течения, что способствует уменьшению гидродинамического давления и снижению негативного воздействия на проницаемый пласт. Вязкоупругие характеристики раствора также способствуют повышению фильтрационного сопротивления в зоне проникновения, тем самым уменьшая риск возникновения гидроразрыва.

Разработка рецептуры безглинистого раствора требует особого внимания к выбору полимерного реагента, способного формировать кольматационный экран в приствольной зоне пласта в процессе бурения. Этот экран должен быть обратимо деструктивным — то есть разрушаться по завершении строительства скважины, обеспечивая восстановление первоначальных фильтрационно-ёмкостных свойств продуктивного пласта. В качестве примера полимеров, применяемых в таких системах, можно привести натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), относящуюся к числу модифицированных природных соединений, обладающих высокой технологичностью и экологической безопасностью [3].

Таким образом, буровые растворы представляют собой неотъемлемый элемент технологического комплекса бурения, от которого зависит не только эффективность и скорость работ, но и безопасность всего процесса. Их разработка требует глубоких знаний в области химии, геомеханики, инженерии и экологии. Грамотное проектирование состава раствора, оперативный контроль его свойств и внедрение инновационных технологий являются залогом успешного бурения скважин даже в самых сложных условиях.

Литература:

- Булатов А. И., Макаренко П. П., Проселков Ю. М. Буровые промывочные и тампонажные растворы. Учеб. пособие для вузов. — М.: ОАО «Издательство «Недра», 1999. — 424 с

- Андрианов Н. И. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: курс лекций / Н. И. Андрианов, И. И. Андрианов, Ю. А. Воропаев.– Ставрополь: изд-во СКФУ, 2018.– 344 с.

- Раствoры и технoлoгия прoмывки скважин [текст]: сборник научных трудов / ВНИИ по креплению скважин и буровым растворам; [редкол.: В. И. Рябченко и др.]. — Краснодар: ВНИИКРнефть, 1984. — 132с.