Вданной статье автор исследует тему клипового мышления, делает литературный обзор термина и проводит исследование по выявлению клипового мышления на основе выявления особенностей восприятия видеоматериала.

Ключевые слова: клиповое мышление, цифровая грамотность, цифровая эпоха, информационная перегрузка, молодежь и медиа, восприятие информации, интернет-культура.

Целью исследования является описание клипового мышления и определение его основных свойств, а также апробация метода выявления признаков данного феномена.

Основы термина

В XXI веке медиа и технологии не просто изменили способы коммуникации — они перестроили саму архитектуру человеческого мышления, перекроив когнитивные процессы, эмоциональные реакции и социальные взаимодействия.

Каждое новое поколение сталкивается с необходимостью усваивать и перерабатывать всё большие объёмы информации в совершенно разных ресурсах, будь то книги, фильмы, интернет или реклама на билбордах.

Индивид вынужден быстро переключаться между разнородными стимулами, усваивать большое количество поверхностно связанных фрагментов знаний и использовать стратегии обработки минимального контекста для обработки потока данных. Такое когнитивное приспособление закономерно выливается в формирование особого типа взаимодействия с информацией которое получило название клиповое мышление.

Сам термин берёт своё начало в понятии «клиповой культуры», которое ввел социолог Э. Тоффлер в своей работе «Третья волна» ещё в 1980 году, задолго до появления самой клиповой культуры, такой как она представляется сейчас. По мнению Тоффлера, сейчас людей «пичкают» фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из-под ног устоявшихся идей, и «обстреливают» разорванными и лишенными смысла «клипами», мгновенными кадрами. [1]

Несмотря на широкое распространение в том числе в научной литературе и более чем 40-летнюю историю, важно отметить неполную состоятельность этого термина как научного. Некоторые учёные (Березовская И. П., Ефремова О. И. С. В. Крайнюков, Ф. И. Гиренок) указывают на несформированность термина, его расплывчатые границы и непонятное место в категориальном аппарате когнитивной структуры человека. [7, 8, 9]

Свойства клипового мышления

Пытаясь найти подходящее определение клиповому мышлению, Л. Манович решил обозначить этот термин с помощью двух уровней значения. В узком смысле клиповое мышление — это паттерн восприятия, основанный на деконструкции нарративов. В более широком смысле, это состояние восприятия, знания и, следовательно, сознания, которое формируется этим паттерном восприятия. С одной стороны, «многозадачность может быть не так полезна, как кажется, и может привести к потере концентрации и когнитивной «перегрузке», поскольку мозг переключается между конкурирующими стимулами». Недостаток концентрации мешает разуму понимать длинные последовательные повествования (понятие «что такое долго» варьируется), а когнитивная перегрузка препятствует построению последовательных знаний. [5]

Т. В. Семеновских считает, что феномен клипового мышления по своей сущности во многом соприкасается с понятием когнитивного стиля. [2] Автор также подвязывает к понятию клипового мышления преобладание языка образов, над словесными проявлениями. Человеку легче воспринимать информацию в виде образов, нежели в виде букв, цифр, формул неоспорима, но в контексте настоящего исследования доказывает тот факт, что многие авторы смотрят на данный феномен под совершенно разными углами.

Некоторыми учеными (Ф. Фрумкиным, Букатовым В. М.) отмечается, что клиповое мышление обладает не только недостатками — это просто развитие одних когнитивных навыков за счет других. В частности, возросшая способность к многозадачности или «сканирующий мониторинг»; повышенная адаптивность и реакция в ситуациях, требующих быстрого выбора из множества предложенных вариантов; открытое ассоциативное мышление с элементами синтетического склада, предлагающее широкий спектр решения проблем. [3, 4]

Итак, ключевыми свойствами клипового мышления можно считать следующие черты: импульсивность, высокая скорость «восприятия» информации, конкретность, повышенная эмоциональность, гибкость и пластичность, быстрая переключаемость, низкий уровень концентрации, неумение воспринимать большие объёмы данных, мультизадачность, способность к обобщению.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведённый анализ тематической литературы и выделение основных свойств клипового мышления как психологического явления позволили остановиться на следующих методиках наиболее приближенных к изучению отдельных аспектов взаимодействия с информацией среди классических методик:

— Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (субтесты 1, 2 и 9)

— Опросник КОТ В. Н. Бузина

На основе результатов данных методик можно будет сделать вывод о примерном уровне выраженности проявлений клипового мышления.

- Видеоролик № 1 имеет классическую структуру повествования, Данный видеоролик является вырезанным 5 минутным фрагментом из документального фильма «Патагония: По следам Дарвина» (2012) реж. Н. Вандер.

- Видеоролик № 2 является сборником коротких видеоклипов на примерно одну тематику (по 30 сек. — 1 мин. каждый). Данный видеоролик должен реалистично сымитировать потребление рядовым зрителем социальной сети, контента, называемого в широких кругах Video-shorts (от англ. «короткое видео»).

Суть экспериментальной части исследования заключается в поочерёдном предоставлении коротких видеофрагментов, а затем интервью об увиденном. Эмпирический базис исследования поделен на две равные группы — контрольная, в ней демонстрируется сначала клиповый ролик, и экспериментальная, для этой группы первым идёт ролик с нормальным монтажом.

В рамках интервьюирования испытуемым предлагается рассказать, что они увидели, и ответить на пару содержательных вопросов посвящённых содержанию видео, дабы выяснить примерный объём усвоенного материала. На основании данной оценки и результата методик будет вычисляться уровень выраженности аспектов клипового мышления.

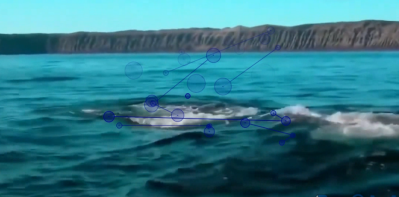

Дело в том, что тенденция клипового мышления к фрагментарности, поверхностности и беглости имеет своё выражение также и в восприятии видео. По аналогии с так называемым «чтением по диагонали» просмотр видео также состоит из похожих закономерностей. Так, «клиповые» зрители склонны не следовать за точками акцента в кадре линейно, останавливая взгляд на объектах, чтобы их рассмотреть, а скорее замечают их вскользь, переключаясь между ними крайне хаотично, бессвязно, стараясь стремительно оглядеть как можно больше деталей. Примеры восприятия фрагмента разными типами зрителей можно увидеть на рис. 1 и 2:

Рис. 1. Клиповый зритель

Рис. 2. Неклиповый зритель

Выборку исследования, составили студенты СГУ им. Чернышевского в количестве 40 человек, из которых 21 мужского пола и 19 женского. Возраст варьировался от 19-ти, до 33-х лет.

Выбранный набор методик продемонстрировал достаточно высокий уровень связи с объективным критерием разорванности глазодвигательных реакций (см. таблица 1), следовательно цель исследования достигнута, данный метод требует дальнейшей модификации и апробации, но даже на данном моменте позволяет сделать большое количество качественных выводов.

Таблица 1

|

Correlation Table | ||||

|

Spearman | ||||

|

Factor 1 |

Factor 2 |

rho |

p | |

|

Clip Think |

Disruptiveness |

0.719 |

** |

0.009 |

|

* p <.05, ** p <.01, *** p <.001 | ||||

Так, респондент, который демонстрирует черты клиповости, склонен чаще менять объект изучения и больше перемещаться по экрану взглядом. Зритель же без клиповых симптомов не смотря на более медленный обзор кадра показывает лучшие результаты по количеству запомнившихся фактов из видео и способен на более эффективный анализ информации, даже коротких роликов, хотя отмечает повышенный уровень дискомфорта при просмотре таковых.

Качественный метод исследования позволил косвенно подтвердить данные методик, а также сделать несколько выводов касаемо свойств клипового мышления, так клиповое мышление может быть катализатором эффекта Даннинга-Крюгера, респонденты с проявлениями клиповости отмечали, что очень много информации, но описывали статистически реже (16 человек).

Выводы

Аналитический обзор имеющейся научной литературы позволил определить последовательность и содержание этапов исследования, а также обоснованно подобрать профессиональный инструментарий.

Качественный анализ даёт возможность подтвердить некоторые положения о клиповом мышлении. Использованные в данном исследовании диагностические средства показали осязаемые и существенные результаты, что подтверждает наличие положительной корреляции между разными методиками

Какое бы название не носили те качественные и количественные изменения информационных отношений человека с окружающим миром и с самим собой, на данный момент можно с уверенностью сказать, что факт наличия этих изменений неоспорим, а вот проблема ли это для человечества, либо напротив благо как раз и должна в конечном счёте выяснить психология.

Литература:

- Тоффлер Э. «Третья волна» (ориг. Elwin Toffler «The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow») под редакцией П. С. Гуревича, М.: 2004, с.119–121

- Семеновских Т. В. Феномен «Клипового мышления» в образовательной вузовской среде // Вестник евразийской науки. 2014. № 5 (24). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-klipovogo-myshleniya-v-obrazovatelnoy-vuzovskoy-srede

- Фрумкин К. Г. Глобальные изменения в мышлении и судьба текстовой культуры // Ineternum. 2010. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-izmeneniya-v-myshlenii-i-sudba-tekstovoy-kultury

- Букатов, В. М. Клиповые изменения в восприятии, понимании и мышлении современных школьников — досадное новообразование постиндустриального уклада или долгожданная реанимация психического естества? // Актуальные проблемы психологического знания. — 2018. — № 4 (49). — С. 5–19.

- Манович, Л. «Язык новых медиа» / Ад Маргинем пресс, 2018. 400 с.

- Березовская И. П. Проблема методологического обоснования концепта «кли-повое мышление» // Terra Linguistica. 2015. № 2 (220). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-metodologicheskogo-obosnovaniya-kontsepta-klipovoe-myshlenie

- Ефремова О. И. «Клиповое мышление» как характеристика информационной компетентности личности // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. 2020. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-kak-harakteristika-informatsionnoy-kompetentnosti-lichnosti

- Гиренок Ф. И. Антропологические конфигурации философии // Философия науки. — Вып. 8: Синергетика человекомерной реальности. — М.: ИФ РАН, 2002. С. 415–420.

- Крайнюков С. В. «Влияние современных информационных технологий на картину мира человека» Социальная психология и общество 2019. Т. 10. № 4. с. 23–4