Современный этап развития IT-технологий характеризуется выделением информационно-аналитических систем в отдельное перспективное направление, что актуализирует исследования в области их методологии и архитектуры.

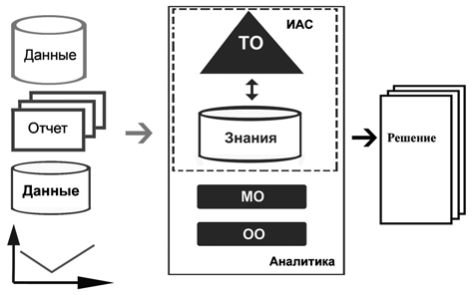

Проведя комплексный анализ существующих дефиниций, мы приходим к пониманию информационно-аналитических систем как сложных программно-методологических комплексов, выполняющих критически важную функцию в современном управленческом цикле (рисунок 1). Эти системы представляют собой технологические платформы, которые:

— осуществляют сбор и консолидацию информации из множественных источников;

— проводят нормализацию и предварительную обработку входных параметров;

— обеспечивают хранение и актуализацию данных;

— применяют формализованные модели предметной области;

— используют специализированные методы анализа (статистические, экспертные, когнитивные);

— включают алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта;

— формируют аналитические отчеты;

— реализуют сценарное моделирование и прогнозирование;

— предоставляют интерактивные инструменты визуализации;

Основная сложность разработки данных систем заключается в переносе моделей различных предметных областей, в которых заложен математический аппарат, в формализованный вид, понятный для специалистов и разработчиков программного обеспечения. Решением данной проблемы может послужить разработка универсального представления, которое обеспечит взаимопонимание между ними. Это способствует появлению более качественных решений, так как устраняется основной барьер для коммуникаций при переводе решения в программный вид.

Рис. 1. Схема ИАС

Данным представлением может служить результаты работы методологии автоматизации интеллектуального труда [2–5].

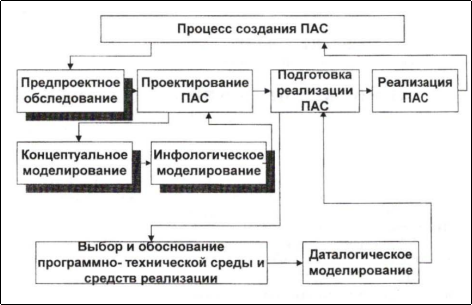

Рис. 2. Структура процесса создания ПАС

В основе методологии автоматизации интеллектуальной труда лежат когнитивный и семиотический подходы, а также их последующее развитие, что создает теоретическую базу для промышленного производства прикладных автоматизированных систем. Создание такой системы в рамках данной методологии (рисунок 2) включает поэтапное формирование модельных представлений решаемых задач: начального (на стадии предпроектного анализа), концептуального, инфологического и даталогического.

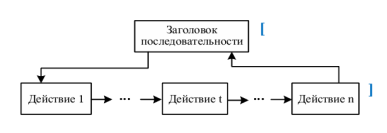

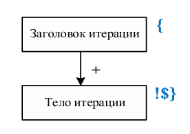

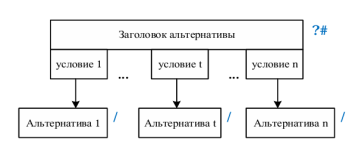

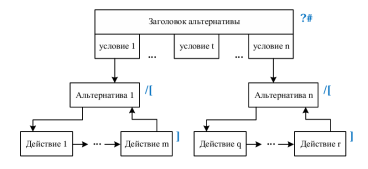

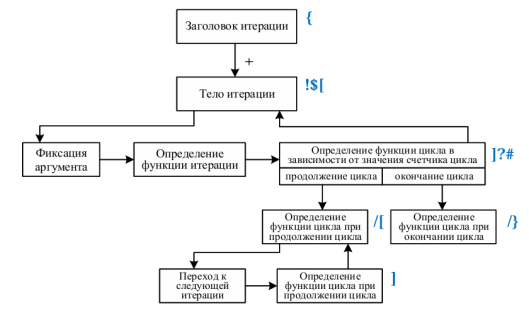

Начальное моделирование представляет собой процедуру декомпозиции: последовательного расчленения выделенной предметной задачи на структурные компоненты с последующей формализацией полученных результатов в установленном формате. Данный процесс обеспечивает системное представление анализируемой проблемной области и создает основу для дальнейшей разработки. При декомпозиции предметных задач на предметные действия используются следующие разновидности алгоритмических конструкций:

- базовые конструкции — последовательность, итерация, альтернатива; (рисунки 3–5);

- типовые конструкции — цикл и переключатель. (рисунки 6–7).

Рис. 3. Базовая конструкция для декомпозиции задач: последовательность

Рис. 4. Базовая конструкция для декомпозиции задач: итерация

Рис. 5. Базовая конструкция для декомпозиции задач: альтернатива

Поскольку итерация и альтернатива в базовых конструкциях могут быть сложными действиями, то в целях унификации их представления сформированы две типовые конструкции — переключатель (рис. 6) и цикл (рис. 7).

Рис. 6. Типовая конструкция для декомпозиции задач: переключатель

Рис. 7. Типовая конструкция для декомпозиции задач: цикл

Завершающим и интегрирующим элементом выступает обобщенная модель задачи, которая синтезирует информационную и функциональную составляющие в единую систему. Такая модель не просто объединяет статические и динамические компоненты, но и раскрывает содержательную сущность предметной деятельности, демонстрируя логику преобразования исходных данных в конечный результат. Она служит концептуальной основой для понимания всей системы работы с задачей.

Описание может быть представлено в виде диаграмм и спецификаций. Начальная модель решения задачи включает набор диаграмм и спецификаций (см. табл. 1).

Таблица 1

Состав описания начальной модели

|

Составляющие модели |

Графическое представление |

Табличное представление |

|

Информационная составляющая |

Формы: B1 — классификация информации; B2 — набор параметров; B3 — группировка параметров по объектам; | |

|

Функциональная составляющая |

Система предметных действий |

Формы: A1 — система предметных действий; A2 — предметные действия; |

|

Модель в целом |

Матричная диаграмма |

Формы: D1 — содержание элементарных предметных действий D2 — описание потоков данных D3 — описание сложных предметных действий |

При описании функциональной составляющей формируют диаграмму системы предметных действий, далее фиксируют данные в спецификациях А1 (Таблица 2), А2 (Таблица 3).

Информационная составляющая описывается в виде спецификаций В1 (Таблица 4), В2 (Таблица 6). Описание составляющей «модель в целом» отражается в матричной диаграмме и спецификациях D1 (Таблица 5), D2 (Таблица 7), D3 (Таблица 8).

Таблица 2

Форма A1- описание структуры предметных действий задачи

|

Код сложного действия |

Код начального действия |

Код конечного действия |

Вид компоновки |

Примечания |

|

(последовательность, цикл, переключатель) |

Таблица 3

Форма А2 — описание действий предметной задачи

|

Код действия |

Наименование действия |

Степень формализации |

Статус действия |

Структурное свойство ПД |

Примечания |

Таблица 4

Форма В1 — классификация информации для задачи

|

Тип информации |

Вид информации |

Содержание информации |

Примечания |

Таблица 5

Форма D1 — описание элементарных действий задачи

|

Код действия |

Наименование действия |

Степень формализации |

Аргументы действия |

Функция действия |

Примечания |

Таблица 6

Форма В2 — описание параметров предметной задачи

|

Код параметра |

Наименование параметра |

Примечания |

Таблица 7

Форма D2 — описание структуры параметров предметных действий задачи

|

Код действия |

Код параметра |

Роль |

Примечания |

Таблица 8

Форма D3 — описание структурных свойств действий задачи

|

Код действия |

Код параметра |

Структурное свойство действия |

Роль параметра |

Таким образом, использование методологии автоматизации интеллектуального труда при разработке информационно-аналитических систем может послужить отличным промежуточным представлением, которое имея формализованный вид, решит проблему взаимодействия между специалистами предметной области и разработчиками.

Литература:

1. Пьянков О. В. Информационно-аналитическая система: назначение, роль, свойства // Информационная безопасность регионов. 2014. № 1 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-analiticheskaya-sistema-naznachenie-rol-svoystva (дата обращения: 29.06.2025).

2. Волкова Г. Д. Методология автоматизации проектно-конструкторской деятельности в машиностроении: Учебное пособие. — М.: МГТУ «Станкин», 2000. — 81 с.

3. Волкова Г. Д. Концептуальное моделирование предметных задач в машиностроении/ М.: Издательский центр МГТУ «Станкин».- 2000., 98с.

4. Волкова Г. Д. Концептуальное моделирование при создании систем автоматизации проектирования / Техника машиностроения. — М.: НТП «Вираж-Центр», № 2, 2000, с. 92–102.

5. Волкова Г. Д. Развитие методологии автоматизации интеллектуального труда как теоретической основы создания прикладных автоматизированных систем / Информационные технологии и автоматизированные системы. — Москва: Журнал РАН — ИМВС РАН, № 1, 2006. С. 105–117.