Изучение вопросов, связанных с применением мер административной ответственности в отношении правонарушений, связанных с экологией, становится особенно важным в условиях современных масштабных негативных воздействий человеческой деятельности на окружающую среду. Практика применения законодательства в этой области показывает, насколько эффективно реализуются экологические нормы и правила, а также помогает выявить существующие проблемы и определить возможные направления для улучшения правовых инструментов, направленных на охрану природы. Анализ судебных решений и практики за последние годы позволяет провести всестороннее исследование особенностей и тенденций в реализации административной ответственности за экологические правонарушения в Российской Федерации. Такой анализ помогает понять, насколько успешно реализуются меры по защите окружающей среды и какие изменения могут повысить их эффективность.

Следует подчеркнуть, что раздел 8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, который называется «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», включает в себя большое количество различных составов правонарушений. Это указывает на широкий спектр потенциальных негативных воздействий на окружающую среду, которые подлежат административно-правовому контролю и регулированию. Такой разнообразный перечень правонарушений свидетельствует о том, что охрана окружающей среды требует многообразных мер и правил для предотвращения и пресечения различных видов экологического вреда. В научной литературе неоднократно подчеркивалось, что применение норм указанной главы на практике сопряжено с определенными трудностями, обусловленными как несовершенством законодательных формулировок, так и спецификой установления фактов экологических правонарушений [1].

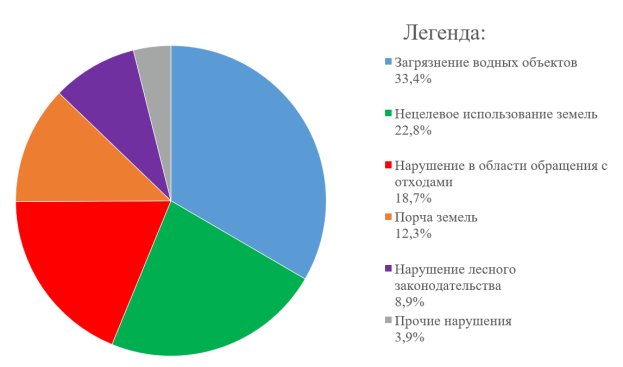

Анализ актуальной судебной практики позволяет выделить наиболее распространенные категории экологических правонарушений, по которым возникают споры в правоприменительной практике. Процентное соотношение категорий правонарушений проиллюстрировано на рис 1.

Рис. 1. Структура экологических правонарушений по видам

К ним относятся:

- правонарушения, связанные с загрязнением водных объектов (ст. 8.13, 8.14 КоАП РФ);

- правонарушения, связанные с нецелевым использованием земельных участков (ст. 8.8 КоАП РФ);

- правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ);

- правонарушения, связанные с порчей земель (ст. 8.6 КоАП РФ);

- правонарушения, связанные с нарушением Лесного законодательства (ст. 8.32, 8.27, 8.28 КоАП РФ);

Рассмотрим особенности правоприменительной практики по каждой из основных указанных категорий правонарушений.

1. Загрязнение водных объектов

Загрязнение водных объектов (ст. 8.13–8.14 КоАП РФ) — одно из самых распространённых экологических правонарушений. Водный кодекс РФ прямо запрещает сброс сточных вод с превышением нормативов. Как показывает практика, чаще всего нарушители допускают превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Важно отметить, что привлечение к административной ответственности за данный вид правонарушений часто сопровождается требованиями о возмещении вреда, причиненного водному объекту. Так, в деле № А56–1944/2024, рассмотренном Арбитражным судом Северо-Западного округа, ответчик был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ, а также удовлетворено требование о возмещении вреда, причиненного акватории залива в результате разгерметизации грузового шланга при погрузке нефтепродуктов [2].

При рассмотрении споров, связанных с загрязнением водных объектов, суды уделяют особое внимание доказательственной базе. Для привлечения к административной ответственности необходимо наличие актов отбора проб воды, протоколов лабораторных исследований, подтверждающих превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В деле № А41–38524/2024 суд указал, что факт причинения вреда был установлен «по результатам проведенных выездных обследований», в ходе которых был зафиксирован «сброс сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, фактическая концентрация которых превышает допустимые нормативы» [3].

Ключевое значение имеет доказательство причинной связи между действиями нарушителя и фактом загрязнения. Суды обычно отклоняют доводы о возможном смешении стоков, если это не подтверждено доказательствами.

Сложившаяся практика показывает действенность механизмов привлечения к ответственности за загрязнение водных объектов. Однако требуются усовершенствования в методиках отбора проб и лабораторных анализах для минимизации спорных ситуаций.

2. Нецелевое использование земельных участков

Другой распространенной категорией экологических правонарушений является нецелевое использование земельных участков, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ. Земельный кодекс РФ закрепляет категорирование земель и обязанность их использования строго по целевому назначению.

Чаще всего нарушения проявляются в размещении магазинов на участках Индивидуального жилищного строительства и организации автостоянок или свалок на землях сельхозназначения.

Особенностью рассмотрения данной категории дел является то, что суды часто отказывают в удовлетворении требований об обязании использовать земельные участки по целевому назначению, указывая, что нецелевое использование земельного участка является основанием для привлечения лица к публичной ответственности на основании части 1 статьи 8.8 КоАП РФ, тогда как гражданско-правовые способы защиты в такой ситуации отсутствуют. Данная позиция отражена в решениях по делe № А41–107276/2023 [4].

Вместе с тем, суды подчеркивают, что для удовлетворения требований о запрете использовать земельный участок не по целевому назначению необходимо доказать, что такое использование «создает или может создать угрозу жизни или здоровью человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия». В отсутствие таких доказательств суды признают достаточной мерой привлечение к административной ответственности.

Интересно отметить дело № А34–4054/2024, в котором уполномоченный орган обратился с требованием об изъятии земельных участков сельскохозяйственного назначения в связи с их неиспользованием по целевому назначению. Арбитражный суд Уральского округа, направляя дело на новое рассмотрение, указал на необходимость оценки зафиксированных в ходе федерального контроля признаков неиспользования участков на предмет соответствия установленным законодательством критериям [5].

Анализ судебной практики по делам о нецелевом использовании земельных участков свидетельствует о наличии определенного дисбаланса между публично-правовыми и частноправовыми способами защиты. Представляется, что для повышения эффективности правового регулирования в данной сфере необходимо законодательное закрепление гражданско-правовых способов защиты, применимых в случаях нецелевого использования земельных участков, создающего угрозу причинения вреда окружающей среде.

3. Нарушения в области обращения с отходами

Статья 8.2 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушения при обращении с отходами производства и потребления. Наиболее часто привлекают по части 1 за несоблюдение требований при сборе, транспортировке, обработке или утилизации отходов.

Особенность таких дел — необходимость доказывания нарушения экологических требований, установленных: Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Подзаконными нормативными актами.

В деле № 72–307/2025 Свердловский областной суд оставил в силе постановление о привлечении общества к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ, отклонив доводы заявителя о недоказанности состава административного правонарушения [6].

Интересным аспектом правоприменительной практики является рассмотрение дел о нарушении порядка представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов или деклараций о количестве товаров, упаковки, подлежащих утилизации, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.5.1 КоАП РФ. В деле № 72–618/2025 Свердловский областной суд отказал в удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к ответственности по части 2 статьи 8.5.1 КоАП РФ [7].

Анализ судебной практики по делам о нарушениях в области обращения с отходами свидетельствует о необходимости совершенствования системы государственного регулирования в данной сфере. Представляется целесообразным усиление административной ответственности за наиболее опасные виды нарушений, связанные с обращением с отходами I и II классов опасности, а также развитие механизмов экономического стимулирования деятельности по переработке отходов.

4. Порча земель

Статья 8.6 КоАП РФ устанавливает ответственность за самовольное снятие/перемещение плодородного слоя (ч.1); уничтожение плодородного слоя или порчу земель из-за нарушений при работе с опасными веществами и отходами (ч.2).

Анализ судебной практики показывает, что наиболее распространенным видом правонарушения, предусмотренного данной статьей, является загрязнение земель нефтепродуктами. Так, в деле № А70–2797/2023 общество было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ за порчу земли вблизи кустовой площадки месторождения, выразившуюся в загрязнении земельного участка как раз нефтепродуктами [8].

Другим распространенным видом порчи земель является сброс сточных вод на рельеф местности. В деле № А68–10010/2023 общество осуществляло сброс сточных вод на рельеф местности в отсутствие очистных сооружений, что привело к причинению вреда почве как объекту охраны окружающей среды. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ [9].

Особенностью данной категории дел является то, что привлечение к административной ответственности за порчу земель часто сопровождается требованиями о возмещении вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Методика расчета такого вреда утверждена Приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды».

Практика привлечения к ответственности за порчу земель выявила системные проблемы в охране почв. Многочисленные иски о возмещении вреда подтверждают неэффективность профилактики и необходимость усиления контроля за соблюдением земельного законодательства. Особенно актуальны вопросы рекультивации и восстановления плодородия почв.

5. Нарушение лесного законодательства

Разберем эту категорию на примере одной из статей. Статья 8.32 КоАП РФустанавливает ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, включая: простые нарушения (ч. 1), серьезнее, например выжигание хвороста, подстилки, сухой травы (ч. 2), вплоть до действий, повлекшие лесной пожар (ч. 3)

В качестве иллюстрации правоприменительной практики можно привести дело № 7–579/2025, рассмотренное Санкт-Петербургским городским судом. В данном случае суд отклонил ходатайство об отмене постановления о привлечении юридического лица к ответственности по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, связанной с нарушением требований пожарной безопасности в лесных массивах. Примечательно, что размер наложенного штрафа составил 850 тысяч рублей, что наглядно демонстрирует существенную строгость мер ответственности за подобные экологические правонарушения.

Следует подчеркнуть, что основания для привлечения к ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ установлены Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 года № 1614, которым утверждены соответствующие Правила пожарной безопасности в лесах. Нарушение положений данного нормативного акта автоматически влечет за собой возможность применения административных санкций.

Подытожим, что совершенствование экологической ответственности требует:

1. усиления профилактической роли санкций;

2. внедрения стимулов для экологически ответственных субъектов;

3. обеспечения неотвратимости наказания.

Особое значение при этом имеет вопрос межведомственного взаимодействия при выявлении и пресечении экологических правонарушений. Эффективное сотрудничество различных государственных органов и служб позволит более оперативно и полно реагировать на нарушения экологического законодательства. Также важным аспектом является развитие информационных технологий в сфере экологического надзора, что позволит повысить точность, оперативность и прозрачность контроля за соблюдением экологических требований, а также упростит сбор и обработку данных, необходимых для выявления правонарушений и принятия мер по их пресечению.

Литература:

- Ивакин, В. И. Теоретические проблемы формирования и развития эколого-правовой ответственности: монография. — М.: Изд-во Юридического института МИИТ, 2017. — 290 с.

- Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.04.2025 N Ф07–2373/2025 по делу N А56–1944/2024 // СПС «КонсультантПлюс».

- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.04.2025 N Ф05–2661/2025 по делу N А41–38524/2024 // СПС «КонсультантПлюс».

- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.04.2025 N Ф05–2647/2025 по делу N А41–107276/2023 // СПС «КонсультантПлюс».

- Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.04.2025 N Ф09–468/25 по делу N А34–4054/2024 // СПС «КонсультантПлюс».

- Решение Свердловского областного суда от 12.02.2025 по делу N 72–307/2025 // СПС «КонсультантПлюс».

- Решение Свердловского областного суда от 03.04.2025 по делу N 72–618/2025 // СПС «КонсультантПлюс».

- Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.04.2025 N Ф04–664/2025 по делу N А70–2797/2023 // СПС «КонсультантПлюс».

- Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 17.04.2025 N Ф10–248/2025 по делу N А68–10010/2023 // СПС «КонсультантПлюс».

- Решение Санкт-Петербургского городского суда от 11.03.2025 N 7–579/2025 // СПС «КонсультантПлюс».