Введение

Актуальность: Арт-педагогика — это одна из лучших технологий работы с детьми на уроке. Этот термин появился сравнительно недавно — в середине прошлого века. Это метод способствуя реализации целей и решению задач современного образования, имеет свои специфические цели и задачи. Определяя их, следует отметить, что корень арт — говорит не только об использовании средств искусства (как творческой интерпретации действительности) для решения педагогических задач. Art переводится и как мастерство.

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогика является не только наукой, но и искусством, то есть, мастерством. Но мастерством образовывать надо не насильственным вдалбливанием программного материала, например, по истории, а средствами искусства.

Поэтому целью арт-педагогики является внедрение средств, методов и технологий, которые способствуют более качественному и эффективному обучению и воспитанию.

Исходя из цели арт-педагогики, мы обозначили задачи:

— обучать искусством самостоятельной исследовательской поисковой работе;

— мотивировать ребёнка к познанию и обучению;

— гармонизация и воспитание личности ребёнка;

— способствовать успешной социализации и самореализации.

Методы обучения:

— чтение и сравнительно — исторический анализ произведений искусства;

— наблюдение и сравнение (сопоставление) произведений разных авторов.

Формы обучения:

— литературная (поэтическая) музыкальная гостиная (салон);

— творческая (педагогическая) мастерская;

— урок — театр, урок — концерт, урок — спектакль;

— КТД (создание авторских произведений (стихи, музыка, рисунки), направленные на изучение истории (работа с одарённые детьми)).

Межпредметные связи: литература (поэзия), музыка, скульптура, архитектура, изобразительное искусство (ИЗО), театральное искусство, МХК, история, краеведение.

Планируемые результаты:

— активизация и развитие познавательного интереса к истории;

— расширение кругозора и знаний по истории через искусство;

— воспитание у детей любви к истории и культуре родного края;

— формирование у детей духовных и нравственных ценностей.

В работе мы наиболее подробно и детально рассмотрим и проанализируем применение технологии арт-педагогики на примере изучения исторических личностей.

Основная часть

Изучение исторических личностей на уроках, через литературу , на примере первого императора Всероссийского Петра Алексеевича Романова.

Неоднозначная личность Пётр I была привлекательна для писателей и поэтов, в то время они воспевали русских и европейских монархов потому, что они олицетворяли государство, героев — потому, что они стояли на благе Отечества, мир — потому, что они способствовали процветанию государства. Русская философская мысль по — разному относилась к Петру I и его деятельности. Михаил Васильевич Ломоносов , известный русский поэт XVIII века, почитал знаменитого императора Петра, как величайшего собирателя русских земель:

Когда он строил град, сносил труды в войнах,

В землях далёких был и странствовал в морях — такие строчки можно прочитать в произведениях известного русского поэта XVIII века, Михаила Васильевича Ломоносова.

При изучении исторических личностей через искусство (литературу, изобразительное искусство, скульптуру), в рамках изучения истории, на уроках целесообразно использовать, в первую очередь, поиск, чтение, сравнительно — исторический анализ произведений искусства разных авторов, наблюдение и сопоставление. Благодаря этим методам исследования , через призму психологии, истории, искусства, ребята смогут более детально познакомиться с личностью известного императора, обозначить его сильные и слабые стороны как великого реформатора, оценить его значительный вклад в российскую историю

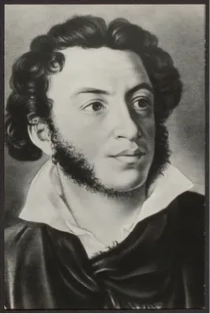

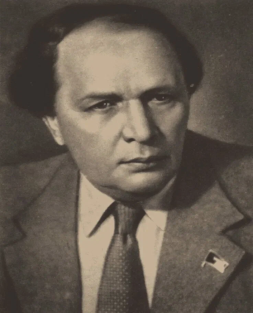

Используя опыт в работе над темой императора Всероссийского Петра Алексеевича Романова , многие современники создали свои замечательные произведения, поэтому нам стало интересно, как рассматривается этот образ русскими писателями XIX — XX века. Для наглядного примера мы детально проанализируем произведения двух ярких писателей русской литературы: Александра Сергеевича Пушкина и Алексея Николаевича Толстого .

План исторического исследования на предмет изучения темы (проблемы):

— Поиск и чтение произведений искусства разных авторов ;

— Сравнение, и сопоставление произведений искусства разных авторов ;

— На основе исторического анализа формулировка выводов.

Результаты нашего исследования мы представим в сравнительной таблице (табл. 1).

Таблица 1

Образ императора Петра Алексеевича Романова в литературе

|

Александр Сергеевич Пушкин |

Алексей Николаевич Толстой |

|

Не смог обойти стороной этого великого человека и наш великий русский поэт — Александр Сергеевич Пушкин. Он собрал огромный материал о Петре, писал заметки о нём, создал его образ в поэмах. Александр Сергеевич понимал противоречивость характера Петра и намеревался посвятить ему одно из своих творений, но реализация этого замысла представлялось необычайно трудным. «Я не мог доселе постичь и объять умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим к нему близко,- надо отвернуться на два века, — но я постигаю его чувством» — писал поэт Александр Пушкин. Для интерпретации образа Петра Алексеевича Романова в поэме «Полтава» Александр Сергеевич Пушкин использует антитезу, то есть противопоставляет ему Карла XII, например, Пётр промчался пред полками, что говорит нам о том, что он демонстрирует в себе силу и энергию молодого российского государства. А Карл XII, наоборот, несомый верными слугами в качалке. Эти слова придают речи приподнятость, потому что Пётр Великий — подлинный национальный герой, присутствие которого вселяет в русский народ силу, отвагу и уверенность в победе: На берегу пустынных волн, стоял он, дум великих полн. И вдаль глядел. Пред ним широко, река неслась; бедный чёлн по ней стремился одиноко. По мшистым, топким берегам, чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца; и лес, неведомый лучам, в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он: отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен - на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено, в Европу прорубить окно. Ногою твёрдой стать при море, сюда по новым им волнам. Все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе. (Автор: Александр Сергеевич Пушкин) Александр Сергеевич Пушкин мечтал о великих реформах, подобных петровским по своим масштабам и значительности. «Россия вошла в Европу, как корабль, который спустили на море, при стуке топора и при громе пушек» — писал великий русский поэт. С целью определить, кем был Пётр, Александр Сергеевич Пушкин писал в черновике: «после смерти деспота, а рядом: после смерти великого человека». Эти строки помогли нам понять, как ясно видел поэт двойственность, противоречивость исторической деятельности императора. Это осознание нашло интерпретацию в поэме «Медный всадник». Противоречия в основателе новой столицы демонстрируются и в облике самого города. Богатство и роскошь соседствуют с бедностью, именно Пётр Великий закрепил это социальное неравенство, закрепил абсолютную монархию в России. Впервые поэт ставит вопрос — так ли идеален Пётр на самом деле? Его город стоит на болотистом месте, но при этом город, безусловно, необходим России, государству: В гранит оделась Нева, мосты повисли над водами. Тёмно — зелёными садами, её покрылись острова. И перед младшею столицей, померкла старая Москва. Как перед новою царицей, порфироносная вдова. (Автор: Александр Сергеевич Пушкин) А как сам автор относится к своему герою — Медному всаднику? Это отношение неоднозначно. В великом преобразователе он видит грозного правителя, который, совершая великие деяния в интересах государства, совсем не думает о простом народе. За время царствования Петра население России сократилось на одну треть. Александр Сергеевич не идеализирует Петра, как делал это Михаил Ломоносов, он помнит, каким трудом русского народа был построен этот красавец, ставший тюрьмой для одних и праздником для избранных. Поэт становится на сторону обездоленных, он от имени миллионов вопрошает у царя: Печальный пасынок природы, один у низких берегов. Бросал в неведомые воды, свой ветхой невод, ныне там. По оживлённым берегам, громады стройные теснятся. Дворцов и башен; корабли, толпой со всех концов земли - к богатым пристаням стремятся. (Автор: Александр Сергеевич Пушкин) Известный русский поэт и писатель демонстрирует не только величие императора, но и его недостатки. Наводнение в Санкт — Петербурге, в произведении Александра Сергеевича Пушкина, наглядно говорит нам о том, что маленький человек, снова, остался в стороне. Пётр I считался великим в плане государственного переустройства России, но не великодушен по отношению к личности человека |

Теперь обратим внимание на роман Алексея Толстого. Прочитав произведение «Пётр I« и критические статьи Василия Осиповича Ключевского, Сергея Михайловича Соловьёва, Николая Михайловича Карамзина о нём, мы поняли, какую цель ставит в своём историческом романе писатель: воссоздать время, которое представляет ключевой этап русской истории. Интерес Алексея Николаевича Толстого к той эпохе отразился в ряде его произведений. Алексей Николаевич Толстой вспоминал так: «скорее инстинктом писателя, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности». Биография Петра Алексеевича в романе занимает 25 лет, поэтому мы решили проследить, как из неуверенного в себе подростка, каким он встаёт в начале романа, герой произведения трансформируется в сильную личность, и заметили, что через взгляд и голос показана душевная борьба, а, именно, Пётр взглянул, наконец, и вдруг густо начал багроветь, и бешенство метнулось по лицу его — писал Алексей Николаевич. Писатель сумел чётко отразить, как трудно появлялась и крепла сила Петра, его государственный ум, его преодоление себя. На наш взгляд, наиболее ценной чертой его личности Алексей Толстой считает верность Отечеству, ради которого Пётр признаёт справедливость речей иностранцев и учится у Европы торговать, строить корабли, плавать по морям, помимо этого, благородным делом считает самостоятельно обучаться ремеслу, поэтому нанимает учителями лучших европейских специалистов. Мы думаем: обладая огромными организаторскими способностями, он сплачивает вокруг себя, подобных ему, волевых, смелых и инициативных деятелей, благодаря которым ознаменует в дальнейшем военные и трудовые победы. Алексей Толстой не приукрашивает своего героя в произведениях, он наглядно демонстрирует, как наш русский император трудится не только на благо российского государства, но и простого народа. Например, при строительстве города Санкт — Петербурга, Алексей Толстой правдиво показал трудное время, когда отдельная судьба ничего не стоила, особенно крестьянина, однако, Пётр по — своему заботится о народе, он требует от Александра Меньшикова, генерал — губернатора Санкт-Петербурга, чтоб тот обеспечивал народ нормальным питанием |

|

Вывод: таким образом, в понимании Александра Сергеевича Пушкина Пётр Алексеевич Романов не только интересная, противоречивая личность, что, несомненно, привлекало русского писателя, но и — величайший исторический деятель, буквально перевернувший всю Россию. При этом, русский поэт, зная историю своего предка — арапа Ганнибала, чувствовал свою особую связь с Петром |

Вывод: при прочтении романа, мы обратили внимание на грубость Петра I, но нельзя было не заметить и его талант, способности, упорство, широту души, патриотизм. Эта двойственность императора объясняется реалиями тогдашней истории. Пётр действует так, как диктует его эпоха, он — сын своего времени. Таким нам представился образа царя в романе. |

|

Рис. 1. Александр Сергеевич Пушкин |

Рис. 2. Алексей Николаевич Толстой |

Таким образом, сделав сравнительно-исторический анализ произведений, мы обратили внимание, в первую очередь, какое поразительное единомыслие объединяет писателей в интерпретации образа Петра Великого: я постигаю его чувством — писал русский поэт, Александр Сергеевич Пушкин , загадка, разгадка которой произойдет только через поэзию — отмечал Лев Толстой , скорее инстинктом писателя, чем сознательно — Алексей Толстой .

Изучение исторических личностей на уроках, через скульптуру , на примере первого императора Всероссийского Петра Алексеевича Романова.

Таким образом, мы видим, что исторический образ императора Петра Алексеевича Романова получил яркую интерпретацию не только в русской литературе, но и в театре, и в кино. Произведение Андрея Павловича Петрова «Пётр Первый», в отличие от его предшественников, занимает путь Петра от юности до победы над шведами. Десять фресок произведения рисуют картины биографии императора на историческом фоне, при этом демонстрируют борьбу новой России и старой, которая грозно сопротивлялась преобразованиям.

После изучения исторического образа императора Всероссийского Петра Алексеевича Романова в отечественной литературе, мы решили проанализировать, сравнить, и сопоставить его уже через призму скульптурного искусства, поскольку в честь Петра Великого возведены памятники в разных городах России и Европы. При изучении мы использовали аналогичные методы исследования и план исследования , описанные нами выше.

Результаты нашего исследования мы представим в сравнительной таблице (табл. 2).

Таблица 2

Образ императора Петра Алексеевича Романова в скульптуре

|

Этьен Морис Фальконе |

Карло Бартоломео Растрелли |

Павел I |

Шемякин Михаил Михайлович |

|

Самым первым и наиболее известным является «Медный всадник» в Петербурге, созданный скульптором Этьеном Морисом Фальконе. Его изготовление и возведение заняло более десяти лет. С предельной простотой скульптор стремился проследить свою идею: «я ограничусь только статуей героя, которого не рассматриваю ни как полководца, ни как победителя. Надо показать людям более прекрасный образ законодателя, благодетеля своей страны» |

В 1716 году скульптор Карло Бартоломео Растрелли начал создание памятника Петру I. Но в годы правления императора реализовать план не удалось. Отливку памятника реализовал его сын. При этом обстоятельства складывались таким образом, что скульптор был отстранен от дел, взошедшей на престол императрицей Екатериной II, вследствие чего памятник так и не был установлен и отправлен на хранение на склад Канцелярии строений |

В 1800 году российский император Павел I приказал установить памятник перед своей новой резиденцией — Михайловским замком. Он приказал сделать на постаменте короткую надпись: «Прадеду. Правнук». Пётр I показан в виде римского императора, увенчанного лавровым венком победителя, который сидит на сильном коне, со скипетром в руке. |

Современный российский мастер Шемякин Михаил Михайлович в памятнике Петру Первому добился эффекта магического воздействия. Образ императора он создал в гротескной манере: худые ноги с острыми коленями, нервно изогнутые тонкие пальцы. На наш взгляд, трудно поверить, что их владелец был человеком большой физической силы, знакомый со многими ремёслами, человек, которой владел и топором, и другими инструментами |

|

Вывод: таким образом, сделав сравнительно-исторический анализ произведений скульптурного зарубежного и отечественного искусства, мы пришли к такому выводу, что, как и в отечественной литературе, так и в скульптуре исторический образ императора Всероссийского Петра Алексеевича Романова интерпретируется весьма неоднозначно. Одни его представляют, как прекрасного законодателя, другие видят его в образе великого победителя, а третьи, и вовсе, через его взгляд дают оценку России тогдашней эпохи | |||

|

Рис. 3. Медный всадник в Петербурге. Скульптор Этьен Морис Фальконе |

Рис. 4. Бартоломео Карло Растрелли. Памятник Петру I. 1716–1800 |

Рис. 5. Шемякин Михаил Михайлович. Памятник Петру I |

Таким образом, сделав сравнительно-исторический анализ, теперь уже в области скульптурного искусства, мы обратили внимание на то, что все крупнейшие скульпторы того времени были иностранцами. В первой половине XVIII века скульптура, не имевшая в России давних традиций, развивалась медленнее других видов изобразительного искусства.

Изучение исторических личностей на уроках, через ИЗО , на примере первого императора Всероссийского Петра Алексеевича Романова.

Мы подробно и глубоко изучили исторический образ императора Всероссийского Петра Алексеевича Романова в отечественной литературе великих классиков, в скульптуре, европейских мастеров. В заключении нашего многогранного исследования, мы решили проанализировать, сравнить, и сопоставить, его уже в контексте изобразительного искусства, поскольку в честь Петра Великого создано много величайших и ярких полотен, как у нас в России, так и в Европе, которые, несомненно, представляют интерес. При изучении мы использовали аналогичные методы исследования и план исследования , описанные нами выше, которые применялись при работе с произведениями литературы и скульптуры.

Результаты нашего исследования мы представим в сравнительной таблице (табл. 3).

Таблица 3

Образ императора Петра Алексеевича Романова в изобразительном искусстве

|

Николай Николаевич Ге |

Валентин Александрович Серов |

Иван Никитич Никитин |

|

На уроках по истории в школе мы обычно всегда рассматривают знаменитое полотно одного из известных представителей русского изобразительного искусства — Николая Николаевича Ге«Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Автор данной картины писал: «я питал симпатии к Петру, но, изучив многие документы, увидел, что для них места нет. Я взвинчивал в себе симпатии к Петру, говорил, что у него государственные интересы были выше чувства отца, и это оправдывало его бессердечность, но убивало идеал» . Конфликт, который был показан на картине Николая Николаевича Ге, перерастает из чисто семейного и наглядно демонстрирует историческую трагедию. Эта трагедия была характерна для всей тогдашней России, когда Пётр Романов, ломая старину, на крови создавал новое государство. |

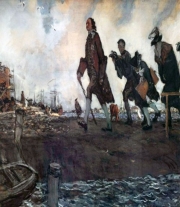

Мы обратили внимание, на другое произведение, специально написанное для серии школьных картин по русской истории. Это картина Валентина Александровича Серова«Пётр I«. Александр Бенуа писал о картине: «страшно, как автомат, шагает император. Глядя на это произведение, чувствуешь, что в Петра I вселился грозный, страшный бог, спаситель и каратель, гений с такой гигантской внутренней силой, что ему обязан подчиниться весь мир и стихии» . Картина Валентина Серова представляет не только Петра, но и его столь свирепое и прекрасное, как и он сам, творение — Петербург. Пётр со свитой шествует по суровой земле, по мшистым, топким берегам, к которым подступают волны Невы. На дальнем плане — панорама исторического города, ряд построек вдоль берега реки, среди которых возносится шпиль Петропавловского собора, который сверкает, словно озарённый солнцем. |

Иван Никитич Никитин — предмет патриотической гордости перед иностранцами, российского императора, ибо знали, что есть и из нашего народа великие мастера, потому что портреты этого талантливого живописца открывают нам Петра с другой, новой, стороны. С его полотен на нас смотрит обычный человек, которому свойственна и усталость, и мягкость, которому необходимо естественное тепло. Знаменитая картина «Пётр I на смертном одре» — это тихая скорбь. Тема усопшего на одре смерти решалась многими художниками, не представляла ничего особенного, нового, но то, как подошёл к ней Иван Никитин, было совершенно необычным. Лицо Петра ничем не выдаёт свершившегося. Оно в глубоком оцепенении сна, и лишь взволнованная живопись, неверный свет, широкие мазки, говорят о трагизме минуты. Подушка, лицо, и взгляд живого, но уже ушедшего — с высоты роста вниз, великого императора. |

|

Вывод : таким образом, сделав сравнительно-исторический анализ произведений изобразительного искусства, мы пришли к такому выводу, что, как в литературе, скульптуре, так и в изобразительном искусстве исторический образ императора Всероссийского Петра Алексеевича Романова интерпретируется весьма неоднозначно. Одни не питают к нему симпатий, как к государю российскому, поскольку он (император) поставил государственные интересы выше семьи, что привело в последствии к исторической трагедии тогдашней эпохи, другие в нём видят двойственную природу, в которой тесно переплетаются и прекрасное, и грозное, словно страшный Бог, что несомненно не могло всё это отразиться на его политической деятельности. Мы видим, что все эти личностные качества, как положительные, так и отрицательные, которые сочетал в себе Пётр Великий, несомненно, сказались на его представлениях о создании новой России. Например, основание города Санкт — Петербурга: с одной стороны, он считается сердцем Европы, культурной столицей России, но с другой стороны, мы знаем, какой ценой был построен столь величественный город. Третьи, через свои произведения, стремятся нас призвать к чувству сострадания, потому что император, как и обычный человек, которому свойственна и усталость, и мягкость, и требуется естественное тепло, поскольку остались считанные минуты его земного пути. Таким образом, на наш взгляд, представители изобразительного искусства, через свои произведения, старались воссоздать образ Петра Великого таким, каким он был, без прикрас, что несмотря на его статус императора он, как и простой человек, сочетал в себе гнев, и бессердечность, трудолюбие, и целеустремлённость, что, несмотря на все исторические трагедии и семейные трудности, на противоречивость его неоднозначной личности, он всегда стремился к одному — создать абсолютно новую и великую Россию, а самое главное, оставить после себя память на многие столетия вперёд | ||

|

Рис. 6. Николай Николаевич Ге. Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе |

Рис. 7. Валентин Александрович Серов. Пётр I |

Рис. 8. Иван Никитич Никитин. Пётр I на смертном одре |

Заключение

Таким образом, сделав анализ произведений российского искусства, мы расширили своё представление о деятельности Петра I, помимо этого, мы выяснили, как в литературе, так и в искусстве образ Петра рассматривается как противоречивая личность: с одной стороны, как император-реформатор; а с другой — как заботливый хозяин своего народа.

Различные историки неоднозначно оценивают Петра и его деятельность. Одни восторгаются им, отодвигают на второй план его недостатки и неудачи, другие наоборот — стремятся выставить на первое место все его пороки, обвинить Петра в неправильном выборе и преступных деяниях. Рассматривая биографию и деятельность императора — реформатора, надо помнить о том, что он творил в условиях внутренней и внешней борьбы: внешняя — постоянные военные действия, внутренняя — оппозиция. На фоне всех произведений искусства, изученных нами, резко выделяются портреты Ивана Никитина. Тонкий психологизм его работ объясняется близостью самого автора к правителю. Нас поразил трагизм произведения Николая Николаевича Ге, в котором автор, как бы играет на шахматной доске конфликт отца и сына. Весьма необычным и неординарным является образ Петра I работы скульптора Михаила Шемякина, взгляд Петра, на наш взгляд, это оценка России. Нововведения Петра I присутствуют и в наше время, которые считаются привычной обыденностью. Хочется лишь добавить, что, несмотря ни на что, нас поразило разностороннее развитие и бурная, но целенаправленная деятельность. Народ по сей день помнит Петра Романова, величает Великим, и считает его наиболее близким к народу по духу, чем другие правители.

Таким образом, на примере изучения исторических личностей, через изобразительное искусство, литературу, и скульптуру, мы детально и наглядно показали, что в арт-педагогике , как педагогической технологии, огромный потенциал, актуализация которого позволяет кардинально менять дидактические подходы к процессу обучения, воспитания, развития личности, организации и реализации совместной интеллектуальной и иной деятельности учителя и детей на уроке. Использование методов и средств данной технологии, такие как анализ, сравнение, наблюдение, и сопоставление, даёт уникальный шанс неформально реализовать учебный процесс интеграции научных и практических знаний из разных учебных дисциплин, что позволяет снизить учебную нагрузку на детей.

Литература:

1. Buvakin S. V. The image of the Russian Emperor Peter Alekseevich Romanov in art. 21 century: fundamental science and technology XXXV: Proceedings of the Conference. Bengaluru, India, 10–11. 06. 2024. S. 31–43.

2. Казимир Валишевский. Пётр Великий — М.: Квадрат, 1993.

3. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России — М.: Лит. Учёба, 1988.

4. Ключевский В. О. Курс Русской истории, том IV — М.: Мысль, 1989.

5. Соловьёв С. М. Публичные чтения о Петре Великом — М.: Наука, 1984.

6. Солоневич И. Л. Народная монархия — М.: Издательская и рекламно-информационная фирма “Феникс” ГАСК СК СССР, 1991. — 512 с.

7. Сто великих картин / Н. А. Ионина. — Москва: Вече, 2000. — 510 с.

8. Толстой А. Н. Пётр Первый — М.: Правда, 1974.