В настоящем исследовании проводится анализ различных научных подходов к определению понятия «транспортно-логистический сектор». Углублённое рассмотрение данной категории имеет значимое прикладное значение для транспортной отрасли в целом, поскольку способствует формированию унифицированного понятийного аппарата, обеспечивающего методологическую целостность как теоретических, так и прикладных исследований. Следует отметить, что в силу особенностей развития отечественной научной традиции, неоднократные расхождения в базовых терминологических конструктах создавали методологические затруднения для различных направлений исследований. В этой связи систематизация и стандартизация понятийного поля в сфере логистики приобретает особую актуальность, особенно в условиях нарастающих внешнеэкономических вызовов и возрастающей роли транспортно-логистических систем в обеспечении экономической стабильности.

Ключевые слова: логистика, транспортно-логистический комплекс, содержание понятия, компоненты транспортно-логистического комплекса.

Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточной степенью теоретической проработанности одного из базовых понятий логистической науки — понятия «транспортно-логистический сектор». В современной научной и профессиональной среде отсутствует единое, устоявшееся определение данного термина, что приводит к существованию различных методологических подходов к его трактовке. Это, в свою очередь, затрудняет формирование согласованной научной позиции и снижает степень интеграции результатов исследований в данной области. Уточнение, унификация и систематизация ключевых понятий транспортной логистики представляются необходимыми условиями для повышения эффективности научной и прикладной деятельности в отрасли.

Оценить степень научной разработанности рассматриваемой проблематики представляется затруднительным ввиду её междисциплинарного характера. С одной стороны, можно отметить значительное количество публикаций, как отечественных, так и зарубежных, посвящённых теоретическим аспектам транспортной логистики. С другой стороны, наблюдается фрагментарность и методологическая неоднородность этих исследований. В числе авторов, внёсших существенный вклад в развитие теории транспортной логистики, следует выделить таких исследователей, как А. Ворона [3], Ю. Щербанин [10], К. Холопов [9], Л. Фёдоров [8], Е. Селезнева [7], чьи труды служат основой для дальнейших научных изысканий в данной области.

С другой стороны, логистика представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся научных дисциплин современности, характеризующуюся постоянным расширением предметной области и совершенствованием теоретико-методологических подходов. В силу интегративной природы логистики, исследовательская деятельность в данной сфере требует вовлечения междисциплинарных знаний и охвата все более широкого круга научных направлений. В таких условиях возникает объективная необходимость регулярного пересмотра и актуализации существующих научных подходов в соответствии с современными вызовами и изменяющейся экономической реальностью. При этом следует отметить, что несмотря на наличие определённого массива исследований, научных трудов, в полной мере отражающих состояние логистических процессов и понятийного аппарата в контексте 2025 года, в настоящее время недостаточно, что обусловливает актуальность и востребованность более детального рассмотрения дефиниции транспортно-логистического сектора.

В современной научной и практической литературе понятие «транспортно-логистический сектор» интерпретируется с позиций четырёх основных концептуальных подходов. В целях всестороннего анализа представляется целесообразным детализированно рассмотреть содержание каждого из них.

Геоэкономический. Один из концептуальных подходов к определению транспортно-логистического сектора основан на его трактовке как составной части глобальной экономической системы. В рамках данной парадигмы акцент делается на обеспеченность территорий транспортной инфраструктурой, включающей как системы транспортных сообщений, так и виды транспорта, обеспечивающие функционирование региональных и национальных экономик. В этом контексте транспортно-логистический сектор тесно соотносится с категорией «транспортной доступности» и рассматривается как фактор пространственного и экономического развития.

Развивая данную теоретическую линию, Л. Фёдоров подчёркивает, что анализ развития транспортно-логистического сектора применим к различным уровням территориальной организации — от глобального (мировые макрорегионы, транснациональные объединения) до национального, субнационального и локального уровней (вплоть до отдельных городов) [8]. При этом в качестве ключевых параметров оценки используются показатели потенциальной и фактической пропускной способности транспортных систем, общей протяжённости транспортных магистралей, а также экономической эффективности функционирования транспортной инфраструктуры. Основными субъектами интереса в рамках данного подхода выступают международные финансовые организации, межгосударственные институты, а также национальные органы государственной власти, заинтересованные в обеспечении устойчивости и интеграции логистических систем в глобальные транспортные цепочки.

Корпоративный. Ряд исследователей вкладывает в понятие «транспортно-логистический» сектор концепт «подразделение компании, отвечающей за логистику». В этом случае транспортно-логистический сектор (ТЛС) подразумевает коллектив людей, составную часть организации, которая отвечает за перевозку материальных ресурсов на определенное расстояние. В частности, этой стратегии придерживаются А. Ворона [3], Ю. Щерабанин [10], Т. Подольская [6], А. Бочаров [1] и ряд других исследователей. В рамках данного подхода понятие «транспортно-логистический сектор» интерпретируется как синонимичное таким организационно-административным категориям, как «транспортно-логистическое подразделение», «департамент», «отдел» или «управление». В данном контексте оно приобретает четко структурированный и операционализируемый характер, что позволяет рассматривать ТЛС в качестве управляемой организационной единицы, подлежащей количественной и качественной оценке. ТЛС может быть масштабирован (укрупнён или сокращён), интегрирован с другими функциональными структурами либо ликвидирован в зависимости от стратегических целей организации. Кроме того, становится возможным проведение сравнительного анализа его эффективности на основе таких параметров, как производительность, затраты, логистическая рентабельность и степень достижения плановых показателей.

Изучая определения ТЛС в рамках структурного подхода, Е. Вольхин отмечает, что транспортно-логистический сектор организации выполняет комплексную управленческую и координационную работу, направленную на обеспечение эффективного функционирования транспортных операций. В задачи ТЛС в таком случае входит:

— выбор оптимальных видов транспортных средств либо их рациональных комбинаций с целью обеспечения надёжной и экономически обоснованной перевозки грузов;

— принятие решений о целесообразности привлечения внешних подрядчиков для осуществления перевозок либо об организации транспортировки силами собственной логистической инфраструктуры;

— определение и обеспечение соблюдения оптимальных условий транспортировки, включая требования к температурному режиму, времени доставки и сохранности грузов;

— планирование и обеспечение следования по наилучшему маршруту с учётом экономических, временных и инфраструктурных факторов;

— осуществление контроля за процессом перевозки на всех его стадиях с реализацией сопутствующих мероприятий, направленных на минимизацию логистических издержек и повышение общей эффективности транспортной деятельности [2].

Таким образом, транспортно-логистический сектор выполняет ключевую роль в управлении материальными потоками, способствуя достижению стратегических целей предприятия. Ключевой интересант исследования проблемы в таком ракурсе — коммерческие предприятия.

Еще один вариант интерпретации понятия «транспортно-логистический сектор» базируется на его экономической сущности и известен в научной литературе как «абстрактный подход». В данном контексте рассматриваемое понятие коррелирует с категорией «транспортная экономика» и понимается как элемент глобальной рыночной системы конкретного региона, выступающий одновременно в роли объекта, требующего целенаправленных инвестиционных вложений, и источника экономической отдачи.

Анализируя транспортно-логистический сектор с данной точки зрения, М. Григорьев подчёркивает, что в рамках такого подхода происходит нивелирование территориальной детерминации, и понятие утрачивает чёткую географическую привязку [4]. Исследователи, транслирующие дефиницию ТЛС с точки зрения абстрактного подхода, анализируют особенности законодательства, проблемы дефицита кадров или технологий, нюансы сбора средств в результате повышения или понижения тарифов. Основными заинтересованными субъектами исследований, реализуемых в рамках данного подхода, выступают организации, ответственные за стратегическое планирование и прогнозирование, а также за сбор и обработку статистической информации.

Четвертый подход — это рассмотрение транспортно-логистического сектора, как одного из элементов направления деятельности предприятий. Также он известен как «нишевый подход». В этом смысле под транспортно-логистическим сектором подразумевается совокупность компаний, работающих на конкретном рынке и оказывающих услуги в области транспорта и логистики. При таком подходе понятие будет находиться в одном концепте с понятием «транспортно-логистический бизнес».

Развивая данное понятие в указанном ключе, Н. Николаевский отмечает, что в последние годы наблюдается устойчивый рост объёмов выполняемых задач и операций компаниями, функционирующими в транспортно-логистическом секторе [5]. В частности, в зону интересов транспортно-логистического сектора все сильнее вовлекаются новые технологии, связанные с использованием датчиков контроля, цифровых двойников для управления складской логистики, беспилотных систем и дронов и т. д.

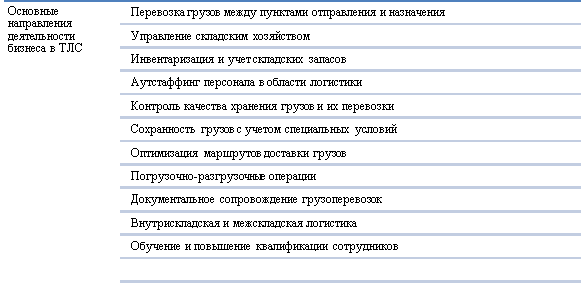

Рис. 1. Основные направления деятельности бизнеса в ТЛС

Для более наглядного представления основных направлений деятельности, охватываемых транспортно-логистическим сектором в современных условиях, на рисунке представлена структурированная схема ключевых функций и задач, реализуемых компаниями отрасли. Данная схема иллюстрирует многоаспектный характер сектора, включающий организацию перевозок, управление складскими процессами, обеспечение сохранности грузов, а также внедрение инновационных технологий и кадровое обеспечение, что отражает комплексный подход к оптимизации логистических операций Ключевые структуры, заинтересованные в исследованиях при таком подходе, — компании, специализирующиеся на логистическом бизнесе.

Также нужно отметить, что далеко не всегда исследователи придерживаются какого-то одного подхода даже внутри одной работы. Так, Е. Селезнева в своем исследовании, посвященном проблематикам внедрения в транспортно-логистический сектор новых технологий с одной стороны, использует термин ТЛС в нишевом подходе, когда говорит о ключевых субъектах своего исследования, а с другой стороны — в геоэкономическом, когда говорит о направлении деятельности этих субъектов [7]. Систематизируем приведенную выше классификацию при помощи таблицы 1.

Таблица 1

Классификация основных подходов к определению понятия «транспортно-логистический комплекс» в современном русском научном дискурсе

|

Подход |

Ключевые особенности |

Разрабатываемые проблемы |

Ключевые интересанты исследований |

|

Геоэкономический |

Восприятие транспортно-логистического сектора, как комплекса систем жизнеобеспечения и удовлетворения потребностей населения |

Изучение транспортной доступности населенных пунктов, связь транспортных артерий между собой, особенности функционирования и содержания транспортных путей |

Органы исполнительной власти, правительства стран и регионов |

|

Корпоративный |

Восприятие транспортно-логистического сектора, как элемента отдельного предприятия, решающего ограниченный и конкретный функционал задач |

Повышение эффективности расходов на данном направлении, улучшение эффективности бизнеса, управление кадровой структурой подразделения |

Коммерческие компании, имеющие в своем составе специалистов в области организации перевозок |

|

Абстрактный |

Подразумевает восприятие транспортно-логистического сектора, как элемента глобальной экономики, сферы занятости граждан |

Налоговые тарифы, изменения законодательства, особенности политики регулирования |

Органы стратегического планирования и контроля; Органы статистики |

|

Нишевый |

Восприятие транспортно-логистического сектора, как одного из направлений деятельности бизнеса |

Эффективность и максимальная прибыльность исполнения подрядов и заказов на оказание логистических услуг |

Компании, специализирующиеся на логистическом бизнесе |

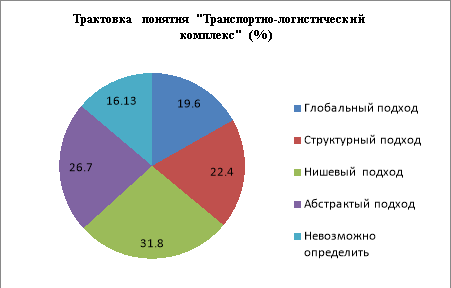

Также в рамках настоящего исследования нами при помощи анализа Национального корпуса русского языка был произведен подсчет частотности употребления словосочетания «транспортно-логистический комплекс» в каждом из смыслов, начиная с 2000 года, активируя все доступные внутри НКРЯ корпусы с последовательным уточнением по 1, 2, 3, 4 и 5 граммам. В НКРЯ, по ключевым словам, присутствует 337 текстов, в которых более 1500 примеров, отношение к каждому из анализируемых подходов определялось за счет введения дополнительных уточняющих слов, характеризующих каждый из подходов. Представим результаты этого подсчета при помощи рисунка 1.

Рис. 2. Статистика упоминаний понятия транспортно-логистический комплекс в различных трактовках на основании данных Национального корпуса русского языка

Как мы видим из рисунка 2, все подходы имеют достаточно широкое распространение. Однако, нишевый подход несколько популярнее других. На наш взгляд, это связано с тем, что с учетом последних глобальных геополитических изменений, логистические предприятия стали все чаще заказывать исследования для стратегического планирования своей деятельности, что увеличивает количество публикаций с такой трактовкой подхода к определению ТЛС.

Следует отметить, что в ряде случаев исследователи использовали сочетание нескольких концептуальных подходов в рамках одного исследования, что обусловило превышение совокупной доли категорий на представленном рисунке 2 порогового значения в 100 %. Кроме того, в ряде публикаций идентификация конкретного подхода представлялась затруднительной ввиду недостаточной терминологической определённости. Примечательно, что доля таких неопределённых упоминаний превышает 15 %, что, на наш взгляд, свидетельствует о существенной проблеме в современной научной практике систематизации понятийного аппарата в сфере транспортной логистики.

Однако, из вышеизложенного очевидно, что в зависимости от того, каким образом трактовать это понятие, это утверждение может иметь совершенно разные практические последствия для бизнеса. Соответственно для того чтобы теоретические и практические изыскания в области транспортной логистики проводились эффективнее, одной из ключевых задач, которые на сегодняшний день стоят перед научным сообществом, являются задачи по более тщательному подбору понятий и их корректному использованию в научной дискуссии.

Таким образом, можно заключить, что выбор методологического подхода к трактовке понятия «транспортно-логистический сектор» напрямую влияет на особенности его использования в научной дискуссии, а также на интерпретацию получаемых результатов. Например, если создатель научного труда опишет, что транспортно-логистический сектор развивается стремительно, имея при этом ввиду нишевый подход, подразумевая рост акций транспортных компаний, улучшение их экономического состояния и привлечение все новых специалистов, то читатель, воспринявший это заявление с точки зрения геоэкономического подхода может подумать, что в этом регионе активно ведутся работы по строительству транспортных путей сообщений с удаленными территориями и инвестировать средства в покупку земли на этих территориях. Однако, развитие транспортных компаний далеко не всегда тождественно развитию транспортной доступности удаленных территорий и этот гипотетический инвестор понесет убытки.

В связи с этим повышение эффективности теоретических и прикладных исследований в области транспортной логистики во многом зависит от систематизации понятийного аппарата и обеспечения терминологической точности. Одной из приоритетных задач научного сообщества в данной сфере выступает разработка и внедрение единых подходов к определению ключевых категорий, что позволит обеспечить концептуальную согласованность и методологическую целостность проводимых исследований.

Литература:

- Бочаров С. Н., Бутакова М. М., Соколова О. Н. Логистика экспортных поставок в контексте трансграничной торговли // экономика. профессия. бизнес. 2024. № 1

- Вольхин Е. Г. Интегрированная логистика: учеб. пособие. Ч. 1 Складская логистика; Ч. 2. Транспортная логистика / Е. Г. Вольхин, Ю. В. Солдатова. — Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2018. — 178 с.

- Ворона А. А., Колпаков Д. А. Тенденции и перспективы развития бесшовной мультимодальной логистики // Вестник евразийской науки. — 2023. — № 2. — c. 64

- Григорьев М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика: учебник / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — Москва: Юрайт, 2018. — 507 с.

- Николаевский Н. Н. Влияние цифровизации на процессы организации и функционирования логистических систем / Н. Н. Николаевский, М. Н. Григорьев // Логистика и управление цепями поставок. — 2018. — № 5. — С. 29–37

- Подольская, Т. В. Внедрение передовых цифровых технологий в транспортно-логистической сфере в современных условиях / Т. В. Подольская, А. Г. Сотников // Вопросы инновационной экономики. — 2024. — Т. 14, № 4. — С. 1479–1496.

- Селезнева Е. Ф. Влияние цифровых технологий на развитие рынка логистических услуг в современных кризисных условиях / Е. Ф. Селезнева, Н. А. Череповская // Проблемы теории и практики управления. — 2021. — № 6. — С. 184–201.

- Федоров, Л. С. Общий курс транспортной логистики. Учебное пособие / Л. С. Федоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов. — М.: КноРус, 2023. — 310 c.

- Холопов, К. В. Экономика и организация транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности. Учебник / К. В. Холопов, А. М. Голубчик, М. А. Исакова. — М.: ГОУВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2023. — 236 c.

- Щербанин, Ю. А. Транспортно-логистическое обеспечение и международные перевозки углеводородного сырья / Ю. А. Щербанин. — М.: ИНФРА-М, 2023. — 288 c.