Настоящее эмпирическое исследование посвящено изучению взаимосвязи между предрасположенностью детей, находящихся под опекой, к отклоняющемуся поведению и их субъективным восприятием методов воспитания, применяемых опекунами.

Вопрос девиантного поведения среди подростков является предметом пристального внимания ученых, работающих в различных научных областях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что одной из ключевых причин, способствующих развитию девиаций, выступают специфические черты стилей воспитания в семье. Именно этот факт подчеркивает значимость и актуальность проводимого исследования.

Ключевые слова: опека, детско-родительские отношения, стили воспитания, девиантное поведение, девиантное поведение подростков в семьях опекунов.

Введение

В педагогической науке термин «девиантное поведение» используется с целью обозначения определенных особенностей действий подростков, которые характеризуются несоответствиями общепринятым и правовым нормам и правилам поведения в обществе.

Изучая феномен девиантного поведения, Змановская Е. В. рассматривала его как неизменную форму поведения человека, выражающуюся в многократных нарушениях социальных правил и норм. Автор подчеркивает, что девиантное поведение влечет существенные проблемы и последствия как для самого индивида-девианта, так и для его социального окружения [2]. Таким образом, девиантное поведение имеет огромное влияние на процесс социализации, адаптации и становления человека в обществе [1].

В психологии термин «девиантное поведение» рассматривается с разных точек зрения, например, как психическое отклонение в личности индивида или поведение, противоречащее общепринятым нормам общества [4]. Российский психиатр и психотерапевт Менделевич В. Д. предложил систематизировать типы девиантого поведения следующим образом: делинкветное, аддиктивное, патохарактерологическое и психопатологическое поведение [12]. Владимиром Давыдовичем детально изучены специфические характеристики каждого типа девиации, причем делинквентность трактуется им как нарушение фундаментальных общественных норм и правил [11].

Наша магистерская диссертация посвящена исследованию проявлений девиантного поведения у подростков, которые находятся без попечения кровных родителей. Полагаясь на мнение Гаврилюк В. В., можно сделать вывод о том, что девиантное поведение, проявляющееся именно в подростковом возрасте, на сегодняшний день является одним из наиболее трудных форм антисоциальных деяний, поскольку зависит от многих аспектов:

- Ребята старшего школьного возраста теряют смысл жизни, им непонятны базовые аспекты духовно-нравственных ценностей, что имеет деструктивное влияние на их благоприятную самореализацию [5];

- У детей подросткового возраста имеются определенные искажения в духовно-нравственном восприятии ценностей, которые непосредственно могут провоцировать внутренние конфликты;

- Многие подростки испытывают трудности в постановке жизненных целей, не способны планировать и мыслить стратегически; планировании стратегии их достижения;

- Для подростков характерны депрессивные состояния, высокий уровень тревоги, неспособность адекватно выразить свои чувства и эмоции, накопление негативного эмоционального опыта на протяжении длительного времени.

- Отмечается отсутствие навыков рефлексивного анализа собственной личности, низкий уровень толерантность к стрессовым ситуациям, что имеет непосредственное влияние на процесс адаптации.

6. У детей-подростков преимущественно преобладают предрассудки, ложные убеждения, искаженные установки, принципы и стереотипы, а также имеются мифологические представления.

7. Неблагоприятный жизненный опыт, который может включать акт насилия, в частности сексуального и физического характера, а также травматические события, которые непосредственно сыграли ключевую роль в психологическом благополучии ребенка [2].

Подростковый возраст характеризуется интенсивными психологическими изменениями, сопровождающимися усиленным развитием самосознания, формированием идентичности, повышением эмоциональной реактивности и снижением устойчивости к стрессорам. Данный период отмечен кризисом идентичности, конфликтом между растущим стремлением к автономии и сохраняющейся зависимостью от взрослых, а также появлением потребности в признании со стороны сверстников и освоении новых социальных ролей.

Российскими и зарубежными психологами доказано, что подростковый кризис часто сопровождается рядом психологических трудностей, таких как: сложности в коммуникации с родителями и сверстниками, чувство собственной неполноценности, проблемы с саморегуляцией и контролем поведения, деформация системы ценностей, стремление к поиску эмоционального комфорта, чрезмерная чувствительность к оценкам окружающих, проблемы адекватного восприятия сложных обстоятельств, рост раздражительности и эмоциональной возбудимости.

Маст С. В. утверждает, что воспитанники детских домов и подростки, утратившие попечительство родителей, обнаруживают заметные различия в моделях поведения. Данное различие обусловлено не только индивидуальными психологическими особенностями их личности, но и влиянием условий первоначального воспитания, в которых находились несовершеннолетние [8].

Таким образом, современное исследовательское пространство свидетельствует о наличии множества значимых факторов, способствующих возникновению и развитию девиантного поведения у подростков, оставшихся без попечения родителей. Основные причины включают:

- Семейное неблагополучие: злоупотребление спиртными напитками и психоактивными веществами родителей, деструктивные методы семейного воспитания, раздал семьи;

- Пристрастие самих детей: ранее вовлечение ребят к аддикциям, таким как наркотическая и алкогольная зависимости, а также курение различных табачных изделий;

- Недостаточный контроль: слабый надзор или отсутствие должного наблюдения за поведением детей со стороны родителей или других членов семьи;

- Неэффективное взаимодействие: отсутствие сотрудничества и взаимопонимания между членами семьи и образовательными, медицинскими и социальными учреждениями;

- Негативное влияние внешней среды: неблагоприятные внешние обстоятельства, отрицательно воздействующие на ребенка и способствующие формированию негативных привычек или асоциальному поведению;

- Негативные социальные, политические и экономические условия: тяжелая обстановка в населенном пункте, регионе или государстве в целом [10].

Многочисленные исследования в областях психологии, педагогики и социологии (например, работы Заводилкиной О. В., Карабановой О. А., Ослон В. Н., Осиповой И. И., Семьи Г. В., Холмогоровой А. Б. и других авторов) подтверждают мнение большинства исследователей о преимуществе семейного воспитания над институциональным образованием для детей-сирот. Ученые единодушны в том, что условия семейного воспитания способствуют полноценному психологическому развитию ребенка, в то время как образовательные учреждения закрытого типа, несмотря на выполнение функций обеспечения базовых потребностей воспитанников, не могут полноценно компенсировать отсутствующие в их опыте семейные отношения и соответствующие психологические составляющие [16].

Российскими и зарубежными психологами доказано, что подростковый кризис часто сопровождается рядом психологических трудностей, таких как: сложности в коммуникации с родителями и сверстниками, чувство собственной неполноценности, проблемы с саморегуляцией и контролем поведения, деформация системы ценностей, стремление к поиску эмоционального комфорта, чрезмерная чувствительность к оценкам окружающих, проблемы адекватного восприятия сложных обстоятельств, рост раздражительности и эмоциональной возбудимости.

Одним из ключевых факторов, влияющих на поведение и психическое здоровье подростка, выступает стиль воспитания, который он воспринимает со стороны значимых взрослых. В случае опекунской семьи этот стиль может существенно отличаться от привычного родительского, и не всегда он соответствует возрастным и личностным потребностям подростка. Некоторые опекуны, не имея профессиональной подготовки и личного опыта воспитания, могут прибегать к избыточному контролю (авторитарность), чрезмерной заботе (гиперопека) или, напротив, не обеспечивать достаточной поддержки и понимания.

Необходимо учитывать, что главное — не только оптимальная родительская позиция в воспитании детей, но и их мнение и восприятие применяемого к ним стиля.

Эмпирическое исследование проведено с целью выявления связи склонности опекаемых подростков к девиантному поведению, их представлений о стилях опекунского воспитания. Перед нами была поставлена задача определить, как опекаемый ребенок оценивает воспитательные усилия в семье опекуна в зависимости от того, насколько он сам склонен к отклоняющемуся (девиантному) поведению.

Методики исследования. Для реализации исследовательского замысла был подобран соответствующий инструментарий.

Для более точного выявления различий в восприятии стилей опекунского воспитания среди подростков с различной степенью поведенческой дезадаптации была выбрана методика по опроснику «Взаимодействия родитель-ребенок» автор И. М. Марковская. Данная методика предназначена для подростков, она состоит из 60 утверждений и включает в себя следующие шкалы: нетребовательность-требовательность родителя; мягкость-строгость родителя: автономность-контроль по отношению к ребенку; эмоциональная дистанция-близость ребенка к родителю; отвержение-принятие ребенка родителем; отсутствие сотрудничества-сотрудничество; несогласие-согласие между ребенком и родителем; непоследовательность-последовательность родителя; авторитетность родителя; удовлетворенность отношениями ребенка с родителем. Шкалы отражают особенности выбранных родителями стилей воспитания. Методика позволила распределить подростков по уровню склонности к девиантности.

Для выявления склонности к отклоняющемуся поведению была выбрана методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (СОП), разработанная А. Н. Орлом [13]. Данная методика предназначена для подростков, она состоит из 98 утверждений в версии для мальчиков и 108 утверждений в версии для девочек и включает в себя следующие содержательные шкалы: шкала склонности к преодолению норм и правил; шкала склонности к аддиктивному поведению; шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению; шкала склонности к агрессии и насилию; шкала волевого контроля эмоциональных реакций; шкала склонности к деликвентному поведению. Также данная методика имеет служебную шкалу, определяющую уровень социальной желательности, данная шкала позволяет выявить стремление испытуемых давать социально одобряемые положительные ответы, которые зачастую не являются достоверными.

Для диагностики девиантного поведения несовершеннолетних был применен Тест СПД (склонность к девиантному поведению) (коллектив авторов Э. В. Леус, САФУ им. М. В. Ломоносова, А. Г. Соловьев, СГМУ, (г. Архангельск, 2018 г.). Цель теста — оценить степень выраженности дезадаптации у подростков с разными видами девиантного поведения. Опросник состоит из 75 вопросов, которые разделены на 5 блоков по 15 вопросов в каждом. Вопросы сгруппированы по следующим шкалам: социально одобряемое поведение (СОП); делинквентное (противоправное) поведение (ДП); зависимое (аддиктивное) поведение (ЗП); агрессивное поведение (АП); самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение (СП).

В исследовании приняли участие 60 испытуемых: 30 девочек и 30 мальчиков. Для достоверности и точности полученных данных и дальнейшего сравнения в научных целях выборка была уравновешена по полу. Эмпирическая часть исследования была организована на базе двух общеобразовательных школ Яйского муниципального округа Кемеровской области. Выбор образовательных учреждений был обусловлен наличием учащихся, находящихся под официальной опекой. В выборке нет участников, обучающихся в школах для девиантных подростков. Также стоит отметить, что в выборке нет подростков, состоящих на школьном учете, учете в КДН.

Критерии включения в выборку:

- Возраст 14–17 лет; Средний возраст подростков: x̄ = Σx (N = 930); 60 = 15.5 лет.

- Нахождение под официальной опекой (решение органа опеки и попечительства);

- Отсутствие медицинских диагнозов, связанных с психическими расстройствами;

- Готовность подростка и согласие его опекуна на участие;

- Посещение подростком обычного общеобразовательного учреждения.

Для более точного выявления различий в восприятии стилей опекунского воспитания среди подростков с различной степенью поведенческой дезадаптации, по опроснику «Взаимодействия родитель-ребенок».

Подросткам было предложено пройти опросник СОП с целью выявления склонности (готовности) к девиантному поведению, опросник РОД. Таким образом была получена информация о восприятии каждым подростком стилей родительского воспитания, преобладающих в их семьях.

Для обработки данных в исследовании использовались методы теоретического анализа, количественная и качественная обработка данных в программе SPSS. Для определения взаимосвязи склонности к девиантному поведению подростков и стилей семейного воспитания был выполнен статистический анализ t-критерий Стьюдента.Это позволило установить статистическую значимость различий в восприятии стилей воспитания и личностных характеристиках. Для сопоставления групп использовался U-критерий Манна-Уитни. Результаты были визуализированы посредством графических методов.

Обсуждение результатов

Изучение склонности (готовности) к девиантному поведению у подростков.

Методика позволила распределить подростков по уровню склонности к девиантности. Визуальное отображение представлено в таблице 1.

Таблица 1

|

Уровень склонности |

Кол-во человек |

% от выборки |

|

Низкий (≤18) |

9 |

15 % |

|

Средний (19–26) |

29 |

48,3 % |

|

Высокий (≥27) |

22 |

36,7 % |

Более половины подростков (63,3 %) демонстрируют средний и высокий уровни девиантности, что указывает на потенциально проблемное поведение и требует анализа воспитательных факторов.

— Низкий уровень — 15 % (9 человек)

— Средний уровень — 48,3 % (29 человек)

— Высокий уровень — 36,7 % (22 человека)

Подростки из двух групп (высокой и низкой степени выраженности девиантности) оценивали своих опекунов по трем основным стилям, которые наглядно отражены в таблице 2.

Таблица 2

|

Стиль воспитания |

Группа 1 (высокая девиантность) |

Группа 2 (низкая девиантность) |

p-значение |

|

Авторитарный |

27,4 |

21,3 |

p < 0.05 |

|

Гиперопека |

24,6 |

22,9 |

p ≈ 0.07 |

|

Демократичный |

18,7 |

25,1 |

p < 0.01 |

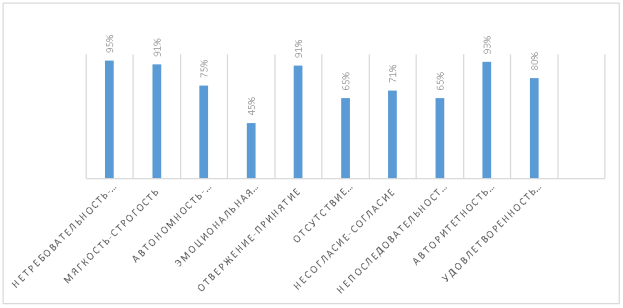

Рис. 1. Результат показателей по шкалам опросника «Взаимодействие родитель — ребенок»

Полученные результаты позволяют констатировать, что высокий уровень удовлетворенности отношениями с опекуном свидетельствует о благоприятной семейной ситуации и отсутствии значимых нарушений в структуре детско-родительских отношений. В результате обобщенного анализа данных выделены четыре наиболее информативных показателя: принятие подростка опекуном, требовательность и строгость опекуна в воспитании, а также воспитательная конфронтация в семье. Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что опекуны демонстрируют конструктивную стратегию взаимодействия с подростками, основанную на сотрудничестве и кооперации. Они поощряют детскую инициативу и самостоятельность, проявляют гибкость в вопросах дисциплины и стремятся занять позицию взаимопонимания и уважения в конфликтах с подростком.

Таблица 3

Сравнение восприятия стилей воспитания по группам:

|

Стиль воспитания |

Группа 1 (Высокая девиантность) |

Группа 2 (Низкая девиантность) |

Значимость (p) |

|

Авторитарный |

27,4 ± 3,2 |

21,3 ± 2,9 |

p < 0.05 |

|

Гиперопека |

24,6 ± 3,8 |

22,9 ± 3,1 |

p ≈ 0.07 |

|

Демократичный |

18,7 ± 3,4 |

25,1 ± 2,7 |

p < 0.01 |

Применение t-критерия Стьюдента позволило установить, что различия между сравниваемыми группами по параметру авторитарного стиля воспитания достигли уровня статистической значимости p < 0.05). Полученный результат доказывает предположение, согласно которому подростки, чье поведение сильнее отклоняется от принятых норм, склонны считать методы воспитания своих родителей или опекунов более жесткими и властными.

Статистически доказано (уровень значимости p < 0.01), что различия в восприятии демократичного стиля воспитания существенны: подростки, реже проявляющие девиации, склонны оценивать воспитание со стороны своих опекунов как более свободное и основанное на принципах демократии. Различия по гиперопеке оказались менее выраженными, что указывает на отсутствие значимой связи между этим стилем воспитания и склонностью к девиантному поведению (p ≈ 0.07).

Анализ полученных данных позволяет сделать заключение, что опекуны в большинстве случаев стремятся максимально полно удовлетворять потребности своих подопечных, проявляя снисходительность и уступчивость, практически не предъявляя к ним серьезных требований и обязательств.

Такой стиль воспитания, сочетаясь с минимальным объемом предъявляемых требований, способствует формированию у подростков эгоцентризма и низкой степени развитости чувства ответственности за собственное поведение и совершенные поступки. Подобный подход способен увеличить вероятность появления у подростков тенденции к антиобщественному поведению, выражающемуся в игнорировании существующих социальных норм и установлений.

Данные, полученные по методике диагностики склонности к отклоняющемуся поведению, показывают нам имеющиеся склонности испытуемых к выражению этого поведения. Представленные результаты наглядно отображены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты анализа предрасположенности испытуемых к определенным видам отклоняющегося поведения

|

Показатель склонности |

Число испытуемых |

% |

Среднее значение |

|

Предрасположенность к преодолению норм и правил |

14 |

35 |

5.5 |

|

Предрасположенность к аддиктивному поведению |

12 |

30 |

7.5 |

|

Предрасположенность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению |

6 |

15 |

3.0 |

|

Предрасположенность к агрессии и насилию |

10 |

25 |

8.0 |

|

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций |

16 |

40 |

9.0 |

|

Предрасположенность к делинквентному поведению |

8 |

20 |

6.0 |

Исследование показало следующую картину распределения показателей волевого управления эмоциями среди опрошенных подростков: у 16 человек (40 %) выявлены пониженные значения, что говорит о значительных сложностях в управлении своим настроением и самоконтроле. Такая характеристика считается отрицательной, поскольку отражает низкую развитость умения регулировать эмоции. Среднее значение по этому параметру составило 9,0 баллов, что дополнительно подтверждает данную закономерность. Среди опрошенных подростков у 14 человек (35 %) были зафиксированы признаки, указывающие на склонность к нарушениям норм и правил поведения. Средний балл по данной характеристике составил 5,5, что говорит о среднем уровне выраженности данного симптома. Высокая доля таких случаев указывает на общую склонность подростков к подобным действиям, подчеркивая необходимость введения профилактических мер по предупреждению антисоциального поведения в данной возрастной когорте. Признаки аддиктивного поведения наблюдались у 12 подростков (30 %), средний балл составил 7,0, что подтверждает значительный уровень риска формирования различных форм зависимого поведения. Обнаруженные результаты сигнализируют о потенциальных трудностях, связанных с возникновением зависимого поведения, и требуют принятия мер профилактического характера. Признаки повышенной склонности к агрессивности и применению насилия обнаружены у четверти подростков (10 человек), средний результат составил 8,0 баллов, что говорит о среднем повышенном уровне агрессивных наклонностей. Учитывая этот результат, необходим пристальный мониторинг и разработка коррекционных программ, направленных на снижение уровня агрессивности. Самоповреждающее поведение обнаружено у наименьшего числа подростков — всего у 6 человек (15 %), средний балл составил минимальный показатель — 3,0. Малая выраженность данной характеристики является благоприятным индикатором, так как указывает на небольшую долю подростков с высоким риском серьезных психологических осложнений. Также установлено, что признаки делинквентного поведения отмечены у 8 подростков (20 %), средний балл составил 6,0, что указывает на выраженность обследуемого фактора, располагающегося в умеренном диапазоне.

Таким образом, приведенные данные показывают положительный сдвиг в формировании волевых качеств, однако одновременно отмечается значительная доля подростков с признаками социальной дезадаптации, выражающимися в несоблюдении норм, наличии зависимых состояний и агрессивных проявлений. Полученная информация подчеркивает необходимость организации специализированных профилактических мер, направленных на предупреждение возможных нарушений поведения.

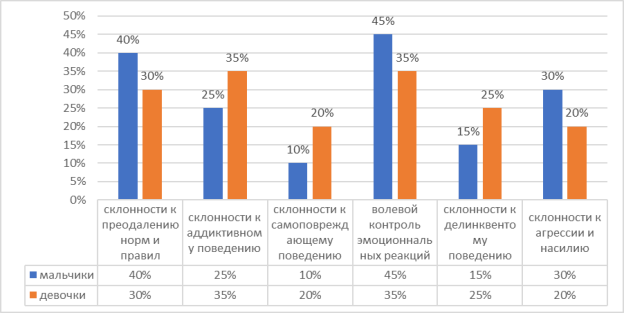

Далее мы проанализируем результаты отдельно для мальчиков и девочек, чтобы определить, насколько схожими они являются.

Таблица 5

Результаты исследования склонности испытуемым к различным формам отклоняющегося поведения среди мальчиков и девочек

|

Показатель склонности |

Мальчики |

Девочки | ||||

|

Кол-во чел. |

% |

Среднее значение |

Кол-во чел. |

% |

Среднее значение | |

|

Предрасположенность к преодолению норм и правил |

8 |

40 % |

5.7 |

6 |

30 % |

5.3 |

|

Предрасположенность к аддиктивному поведению |

5 |

25 % |

6.8 |

7 |

35 % |

7.2 |

|

Предрасположенность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению |

2 |

10 % |

2.8 |

4 |

20 % |

3.2 |

|

Предрасположенность к агрессии и насилию |

6 |

30 % |

8.2 |

4 |

20 % |

7.8 |

|

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций |

9 |

45 % |

9.1 |

7 |

35 % |

8.9 |

|

Предрасположенность к делинкветному поведению |

3 |

15 % |

5.9 |

5 |

25 % |

6.1 |

Полученные результаты свидетельствуют о том, что обе группы (мальчики и девочки) демонстрируют предрасположенность к преодолению общепринятым нормам и правилам поведения. Выявлено, что 40 % мальчиков (8 человека) выражают повышенную предрасположенность к антиобщественным действиям (средний бал 5,7). Это указывает на довольно высокую долю мальчиков с такими тенденциями. В группе девочек аналогичный показатель составил 30 % (n=6) со средним результатом 5,3, что указывает на меньшую выраженность аналогичных характеристик. Кроме этого, установлено, что 25 % мальчиков (n=5) имеют умеренную предрасположенность к аддиктивному поведению (средний балл 6,8). У девочек зафиксирован более высокий процент (35 %, n=7) с высокой степенью подверженности зависимым привычкам, их средняя оценка составила 7,2 балла. Что касается склонности к нанесению себе повреждений, лишь у небольшой доли юношей (10 %, n=2) отмечен крайне низкий уровень риска (средняя оценка 2,8), что расценивается как хороший знак. Девушки же показали худшие результаты: почти четверть из них (20 %, n=4) имеют среднюю оценку 3,2, что вызывает тревогу и нуждается в дополнительном внимании специалистов. Также выявлено, что 30 % мальчиков (n=6) проявляют предрасположенность к агрессивному поведению (средний балл 8,2), что указывает на выраженные тенденции, нуждающиеся в коррекционном вмешательстве. Среди девочек этот показатель составил 20 % (n=4) со средней оценкой 7,8, что говорит о сравнительно редких случаях агрессивного поведения. Проблемы с контролем эмоциональных реакций наблюдаются у значительной части мальчиков — около половины (45 %, n=9) получили средний балл 9,1, свидетельствующий о затруднениях в сдерживании своего поведения. У девочек такая проблема встречается немного реже — треть участниц (35 %, n=7) набрали в среднем 8,9 балла, показывая аналогичные сложности, хотя и менее острые. Исследование показало, что каждый шестой мальчик (15 %, n=3) имеет признаки склонности к проступкам (средний балл 5,9), что не выглядит критичным. Среди девочек ситуация хуже: каждая четвертая девочка (25 %, n=5) показала среднее значение 6,1, что указывает на повышенный уровень противоправного поведения и потребность в специальных мерах профилактики. Итоговый анализ показывает, что мальчики чаще демонстрируют признаки нарушения норм и правил, агрессии и низкого волевого контроля, тогда как девочки более склонны к аддиктивному и делинквентному поведению, а также склонны к самоповреждающему поведению (рисунок 2).

Для того, чтобы провести сравнение между разнополыми группами, нами был применен статистический U-критерий Манна-Уитни.

Гипотезы U-критерия Манна-Уитни

H 0 : Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1.

H 1 : Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1.

Результат: U Эмп = 16

|

U Кр | |

|

p≤0.01 |

p≤0.05 |

|

3 |

7 |

Полученное значение (16) находится вне зоны статистической значимости, указывая на отсутствие различий между двумя группами.

Следующий этап нашего исследования заключался в проведении методики склонности к девиантному поведению (СДП), с целью выявления предрасположенности у испытуемых к этим формам. Полученные результаты отражены в таблице 6.

Таблица 6

Результаты исследования по методике склонности к девиантному поведению

|

Шкала |

Отсутствие признаков (0–10 баллов) |

Легкая степень выраженности признаков (11–20 баллов) |

Высокая степень выраженности признаков (21–30 баллов) |

|

Социально-обусловленное поведение (СОП) |

14 чел. (35 %) |

20 чел. (50 %) |

6 чел. (15 %) |

|

Делинквентное поведение (ДП) |

30 чел. (75 %) |

10 чел. (25 %) |

0 чел. (0 %) |

|

Аддиктивное (зависимое) поведение (ЗП) |

28 чел. (70 %) |

12 чел. (30 %) |

0 чел. (0 %) |

|

Агрессивное поведение (АП) |

26 чел. (65 %) |

14 чел. (35 %) |

0 чел. (0 %) |

|

Суицидальное поведение (СП) |

22 чел. (55 %) |

16 чел. (40 %) |

2 чел. (5 %) |

Анализ результатов показывает, что треть подростков (14 человек, 35 %) не следуют желательному социальному поведению, предпочитая личное самовыражение. Подавляющее большинство испытуемых (20 человек, 50 %) слабо хотят следовать общепринятым нормам и правилам поведения. Только у 15 % подростков (n=6) сформировалась устойчивая модель социально-обусловленного поведения, что указывает на сильную зависимость от социума. Анализируя результаты девиантного поведения, можно с уверенностью сказать, что у подавляющего большинства респондентов (75 %, или 30 человек) не выявлено склонности к противоправным действиям, что свидетельствует о позитивной динамике в их поведении. Умеренная склонность к деликвентности прослеживается у 25 % (10 человек), что может указывать на их уязвимость к попаданию в сложные ситуации. Тем не менее, устойчивых паттернов девиантного поведения ни у кого не зафиксировано. В отношении аддикций выявлено, что у 70 % (28 подростков) не наблюдается признаков формирования зависимостей, что является благоприятным фактором. Ситуативная предрасположенность к развитию зависимостей отмечена у 30 % (12 человек), что предполагает определенные риски в будущем. Крайние формы аддиктивного поведения не выявлены.

Анализируемые данные позволяют сделать следующие заключения относительно уровня агрессивности и суицидальных тенденций среди обследованных подростков. У 26 испытуемых (65 %) выявлено отсутствие выраженных агрессивных аспектов, что свидетельствует о том, что их поведение в целом отличается спокойствием и уравновешенностью. Невысокий уровень агрессивного поведения отмечен у 14 человек (35 %), что указывает на вероятность возникновения агрессии у подростков в определенных обстоятельствах. Стоит отметить, что проведенное обследование не выявило высокий уровень агрессивного поведения у подростков. Кроме этого, у большинства детей, а именно 22 человека (55 %), абсолютно не выявлено признаков, свидетельствующих о суицидальном поведении. Однако у некоторой части испытуемых (16 человек, 40 %) были отмечены эпизодические мысли о причинении себе вреда, что подчеркивает нужду в дополнительной поддержке психологов и контроле за состоянием здоровья. Особенно тревожат случаи двух подростков (5 %), у которых диагностированы серьезные риски совершения суицида, что требует немедленной профессиональной помощи.

Рис. 3. Результаты выраженности различных форм девиантного поведения по трем уровням, по методике склонности к девиантному поведению

Полученные результаты демонстрируют, что большая часть подростков из исследуемой выборки проявляет поведение, согласующееся с социально приемлемыми нормами. Вместе с тем, у части индивидуумов выявлены маркеры, указывающие на потенциальные риски, связанные с трудностями в социальной адаптации и внутренними психологическими конфликтами.

Представленные данные в таблице 7 иллюстрируют результаты исследования диагностики склонности к девиантному поведению раздельно для мальчиков и девочек, что дает возможность сопоставлять психологические и поведенческие характеристики между этими двумя подгруппами.

Таблица 7

Результаты исследования выраженности различных форм девиантного поведения среди мальчиков и девочек, по методике склонности к девиантному поведению

|

Шкала |

Выраженность признаков |

Мальчики |

Девочки |

|

Социально-обусловленное поведение (СОП) |

Отсутствие |

5 чел. (25 %) |

9 чел. (45 %) |

|

Умеренная |

12 чел. (60 %) |

8 чел. (40 %) | |

|

Высокая |

3 чел. (15 %) |

3 чел. (15 %) | |

|

Делинквентное поведение (ДП) |

Отсутствие |

13 чел. (65 %) |

17 чел. (85 %) |

|

Умеренная |

7 чел. (35 %) |

3 чел. (15 %) | |

|

Высокая |

0 чел. (0 %) |

0 чел. (0 %) | |

|

Аддиктивное (зависимое) поведение (ЗП) |

Отсутствие |

12 чел. (60 %) |

16 чел. (80 %) |

|

Умеренная |

8 чел. (40 %) |

4 чел. (20 %) | |

|

Высокая |

0 чел. (0 %) |

0 чел. (0 %) | |

|

Агрессивное поведение (АП) |

Отсутствие |

11 чел. (55 %) |

15 чел. (75 %) |

|

Умеренная |

9 чел. (45 %) |

5 чел. (25 %) | |

|

Высокая |

0 чел. (0 %) |

0 чел. (0 %) | |

|

Суицидальное поведение (СП) |

Отсутствие |

9 чел. (45 %) |

13 чел. (65 %) |

|

Умеренная |

10 чел. (50 %) |

6 чел. (30 %) | |

|

Высокая |

1 чел. (5 %) |

1 чел. (5 %) |

Приведенные в таблице сведения по показателям социально обусловленного поведения отображают следующее распределение: среди мальчиков признаки СОП отсутствуют у 25 % (легкая степень — у 60 %, высокая — у 15 %), в то время как среди девочек отсутствие признаков отмечено у 45 % (легкая степень — у 40 %, высокая — у 15 %). Аналогичным образом проанализированы остальные шкалы. Интерпретация полученных данных позволила выявить определенные различия в уровнях склонности к различным формам девиантного поведения среди подростков. Большинство мальчиков отличаются большей стабильностью по основным изучаемым параметрам. Напротив, девочки чаще сталкиваются с легкими нарушениями в социальном поведении и наличием зависимостей, что может указывать на присутствие определенных социальных либо эмоциональных проблем. Представители мужской части выборки меньше склонны демонстрировать противоправные поступки, а признаки агрессивности выражены слабее среди девочек. Общей чертой обеих групп выступает наличие рисков суицидального поведения, подтвержденного высоким уровнем у одного подростка.

Для того, чтобы результаты были объективны, нами был применен статический U-критерий Манна-Уитни.

Результат: UЭмп = 183

|

U Кр | |

|

p≤0.01 |

p≤0.05 |

|

114 |

138 |

В ней сопоставляются две выборки, каждой из которых присваиваются ранги. Суммы рангов по выборкам составляют 427 и 393 соответственно. Эмпирическое значение U (UЭмп) равно 183. Полученные данные позволяют заключить, что исследуемые группы демонстрируют идентичные результаты в контексте склонности к девиантному поведению.

Интерпретация полученных результатов

Результаты могут указывать на тенденцию опекунов к чрезмерному удовлетворению нужд подопечных, своего рода вседозволенности, при минимальном предъявлении требований и ожиданий. Многие исследователи отмечают, что подобный подход к воспитанию способствует развитию эгоизма и склонности к нарушению норм, так как ответственность за собственные действия развита недостаточно.

Взаимосвязь между шкалами, оценивающими склонность к девиациям, и стилями воспитания, демонстрирует, что при высокой склонности к противоправному поведению и зависимостям, подростки часто ощущают недостаток внимания со стороны опекунов, отсутствие контроля и интерес к их жизни. Иными словами, подростки чувствуют себя «предоставленными самим себе». Подростки полагают, что родители допускают практически любое поведение и не применяют наказания даже при нарушениях установленных ограничений. Такое попустительское отношение способно сформировать нестабильную и несформированную личность.

Склонность к саморазрушающему поведению взаимосвязано с самовосприятием воспитательного процесса опекунов как «гипопротекция» и «недостаток ограничений», а также с «игнорированием потребностей ребенка», проявляющимся в недостаточном внимании к эмоциональным и коммуникативным потребностям подростка, недостатке любви и поддержки.

Методический инструментарий показал надежность и валидность при работе с подростками, находящимися под опекой. Комплексный подход позволил рассмотреть проблему девиантного поведения с разных сторон — поведенческой, когнитивной и эмоциональной.

Выводы и перспективы дальнейших исследований

Основные выводы исследования:

- Подростки, находящиеся под опекой, представляют собой группу повышенного риска в отношении формирования девиантного поведения.

- Восприятие стиля воспитания играет важную роль как один из ключевых психологических факторов, влияющих на регуляцию поведения.

- Подростки с выраженной девиантностью испытывают специфические личностные трудности, проявляющиеся в агрессивности, слабом самоконтроле и негативном отношении к общепринятым нормам и ценностям.

- Подтверждение необходимости индивидуального подхода к профилактике девиантного поведения, включающего работу как с подростками, так и с их опекунами.

Полученные данные свидетельствуют о том, что система профилактики и коррекции девиантного поведения должна быть ориентирована на создание поддерживающей, уважительной и демократичной атмосферы в семье. Воспитательное взаимодействие, основанное на доверии, уважении, открытости и совместном принятии решений, способствует снижению поведенческих рисков и формированию устойчивых моделей социально приемлемого поведения.

Литература:

- Васильева Л. П. Особенности формирования социально-психологической адаптации и профессиональной направленности подростков, оставшихся без попечения родителей / Л. П. Васильева, В. С. Игнатович, О. В. Котова // Вопросы психического здоровья детей и подростков. — 2017.– Т. 17, № 2. — С. 35–36.

- Гаврилюк В. В. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации/ В. В. Гаврилюк // Социологические исследования — 2012. — № 1. — С. 96–105

- Змановская Е. В. Девиантология: психология отклоняющегося поведения / Е. В. Змановская. — Москва: Академия, 2004. — С. 270–288.

- Жампина А. Ш. Сущность девиантного поведения подростков и его причины / А. Ш. Жампина // Актуальные психолого-педагогические исследования. Сборник научных трудов. — Магнитогорск, 2018. — С. 158–160.

- Латыпова Л. И. Беседа как метод работы с учащимися с отклоняющимся поведением / Л. И. Латыпова // Вестник Томского государственного университета. Педагогика. — 2016. — № 3 (36). — С. 65

- Леус Э. В., Диагностика склонности подростков к отклоняющемуся поведению, издательство ПЕР СЭ, Москва, 2008 г.

- Марковская И. М. Методика изучения взаимодействия родителей и детей («Взаимодействие родитель-ребенок») / И. М. Марковская // Семейная психология и семейная терапия. — 2001. — № 2. — С. 114–125.

- Маст С. В. Аддиктивное поведение детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как особая форма девиации / С. В. Маст // Специальное образование. — 2017. — № 4 (48). — С. 117–128.

- Кармакар Р. Зависимость просоциальной мотивации подростков от восприятия ими последовательности родительского воспитания // Социальная психология и общество. 2017. Том 8. № 2. С. 101–115. doi:10.17759/sps.2017080207

- Ковальчук М. В. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация: монография / М. В. Ковальчук. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. — 352 с.

- Коноплева И. Н., Лозовенко А. С. Стиль воспитания в семье и ценностные ориентации у подростков с девиантным поведением //Психология и право. 2012. Том 2. № 2. С.1–14.

- Менделевич, В. Д. Психология девиантного поведения / В. Д. Менделевич.

- Орел А. Н. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП): пособие для практических психологов / А. Н. Орел; Рос. акад. образования, Моск. пед. гос. ун-т. — Москва: МПГУ, 2010. — 128 с.

- Петровская В. Г. Психология семьи и семейного воспитания: Учебно-методическое пособие. Новосибирск: Немо Пресс, 2018. 82 с.

- Реан А. А. Семья как фактор профилактики и риска виктимного поведения // Национальный психологический журнал. 2015. № 1 (17). С. 3–8. doi:10.11621/npj.2015.0101

- Соколова Л А. Современное состояние вопросов социума, по педагогическому сопровождению подростков оставшихся без попечения родителей / Л. А. Соколова // Символ науки: международный научный журнал. — 2016. — № 4. — С. 184–189.

- Тимощук И. Г., Гожан П. С. Типичные проблемы во взаимоотношениях родителей с современными детьми-подростками // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Серия Педагогика. Психология. 2016. № 3 (5). С. 118–123.

- Фурманов И. А., Аладьин А. А., Фурманова Н. В. Психологическая работа с детьми, лишенными родительской опеки: Книга для психологов. Минск: ТЕСЕЙ, 2007. 320 с.