В результате работы гальванических линий в воздухе рабочей зоны может скапливаться значительное количество загрязняющих веществ, пагубно влияющих на организм работников. Длительное пребывание в зоне повышенных концентраций щелочей может привести к серьезным ожогам кожных покровов, слизистых оболочек, дыхательной и пищеварительной системы организма, а также привести к развитию хронических заболеваний. В связи с чем на гальваническом производстве в обязательном порядке должна присутствовать приточно-вытяжная система вентиляции, обеспечивающая качественный воздухообмен и вытяжку вредных веществ из помещения и приток необходимого свежего воздуха.

Ключевые слова: гальванический участок, загрязняющие вещества, приточно-вытяжная вентиляция, вентиляция.

В результате анализа производственной безопасности предприятия на участке гальваники зафиксировано превышение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Таблица 1

Загрязняющие вещества гальванического участка предприятия

|

Загрязняющее вещество |

ПДК в воздухе рабочей зоны |

Концентрация вещества в воздухе рабочей зоны мг/м3 |

Класс опасности |

|

Натрий гидроксид |

0,5 |

2,03 |

3 |

|

Гидрохлорид/ по формуле HCI |

5 |

26,913 |

2 |

Воздействие на человека щелочей в высоких концентрациях оказывает раздражающий эффект на слизистые, кожный покров, дыхательную и пищеварительную систему, что в дальнейшем может вызвать тяжелые ожоги и хронические заболевания.

В ходе работы было выявлено, что на гальваническом участке предприятия, расположенного отдельно от основных линий гальванического производства, на линии аммиакатного цинкования с фосфатированием присутствует только естественная вентиляция, что в свою очередь является большим риском для работников.

Естественная вентиляция представляет собой процесс притока внешнего воздуха и его удаления за счет естественных факторов, например, ветер, разница давления и т. д.

Искусственная вентиляция (или механическая) используется для обеспечения необходимого уровня свежего воздуха в рабочей зоне помещения. Она обеспечивает отток загрязняющего воздуха и его очистку, благодаря фильтрам, размещаемым в воздуховоде вентиляции [1].

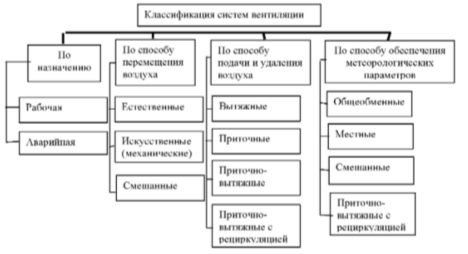

Вентиляционной системой считается совокупность устройств для обработки, транспортирования, подачи или удаления воздуха.

Рис. 1. Классификация систем вентиляции

По назначению различают вентиляции приточные и вытяжные. Приточные системы подают воздух в помещение. Системы, удаляющие воздух из помещения принято называть вытяжными. Своим совокупным действием приточные и вытяжные системы организуют приточно-вытяжную вентиляцию помещения [2].

В гальванических цехах используются приточно-вытяжные вентиляционные комплексы. Основные элементы системы — местные отсосы и вытяжки, которые забирают воздух непосредственно от ванн или отсеков.

Запроектируем механическую приточно-вытяжную вентиляцию на гальваническом участке предприятия.

Расчет вентиляции проводится по наибольшей концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны. Наибольшая концентрация по результатам эксперимента равняется 26,913 мг/м 3 . Данная концентрация превышает ПДК гидрохлорида в 5 раз.

Количество выделяющегося вещества, мг/ч рассчитываем по формуле:

G = C x V x K,

где С — фактическая измеренная концентрация гидрохлоридов в единице объема воздуха производственного помещения, мг/м 3 ;

V — объем помещения, м 3 ;

К — коэффициент неравномерного распределения по объему помещения (К= 1,2).

Количество выделяющегося вредного вещества на гальваническом участке здания № 102:

G= 26,913 * 1346,625 * 1,2 = 43490 мг/ч

Необходимый воздухообмен для удаления вредных веществ из рабочей зоны рассчитывается по формуле:

L=

где G — количество выделяющихся вредных веществ, мг/ч;

q выт , q прит — измеренная концентрации вредных веществ в вытяжном и приточном воздухе соответственно, мг/м 3 .

L = 43490/26,913–5= 1984,7 м 3 \ч

В приточном воздухе используем значение, соответствующее ПДК рабочей зоны — 5 мг/м 3 (приток запроектируем на 1 метр выше крыши здания, т.е 5,5 м)

Необходимый воздухообмен принимаем 1984,7 м 3 /ч.

Получен необходимый воздухообмен 1984,7 м 3 /ч, который позволит разбавить концентрацию вредных веществ до нормативного значения внутри помещения.

Запроектируем схему воздухообмена: общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, с вытяжкой из верхней зоны помещения, так как плотность гидрохлорида и натрия гидроскида меньше плотности воздуха. Приток запроектируем с верхней зоны помещения с высоты 5,5 м от поверхности земли гальванического участка, так как по результатам оценки качества наружного воздуха по выведенной зависимости расчета концентрация вредных веществ минимальна.

Для определения диаметров воздуховодов и потерь давления сети выполняем аэродинамический расчет системы вентиляции.

В магистральных воздуховодах общественных зданий скорость движения воздуха должна быть до 8 м/с.

Определяем предварительный диаметр воздуховода по формуле:

f=

где d — диаметр, м.

d=Ѵ(4L/(3600*π *ν)) [24]

d= Ѵ(4*1984,7/(3600*3,14*8))= 0,296 м =300 мм — для магистралей

f=

В связи с ограниченной высотой потолков для удаления воздуха на участке применяем воздуховоды прямоугольного сечения 200х400 мм.

По известному расходу, заданной скорости υ подбирают подходящий воздуховод и уточняют для данного воздуховода скорость и определяют удельные потери давления на трение R, Па/м.

Фактическая скорость движения в воздуховоде на участке

где L — расход воздуха на участке, м 3 /ч;

F — площадь поперечного сечения, м

Для расчета потерь принимаем:

L=1984,7 м 3 /ч — количество проходящего воздуха;

R=2,06 ПА/м

l=22,79 м — длина участка.

Определяем потери давления в системе по формуле, потери давления в системах вентиляции складываются из потерь давления на трение и потерь давления в местных сопротивлениях, Па:

P сети = ΔP тр +Z

где ΔP тр — потери давления на трения, Па.

Потери давления на трения (Па) находится по формуле:

ΔP тр =R x l

где R — удельные потери давления на трение, Па/м; l — длина участка воздуховода, м.

Потеря давления в местных сопротивлениях, Па по формуле:

Z=Σξ x P д

где ∑ξ — коэффициент местных сопротивлений на расчетном участке воздуховода.

Р Д — динамическое давление (Па), определяемое по формуле:

Рд =

где — плотность воздуха, кг/м3 (1,22 кг/м3); υ — скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с.

Так как в здании ранее планировалась установка системы вентиляции, состоящая из двух воздуховодов, спроектируем две идентичные линии вытяжной вентиляции.

Таблица 2

Расчет местных сопротивлений на участках

|

Венсистема |

Сопротивление |

ξ |

Σξ |

|

Линия В1 |

Тройник прямоугольный вентиляционный |

1,5 |

2,8 |

|

Решетка D160 |

1 | ||

|

Отвод 90° |

0,3 | ||

|

Линия В2 |

Тройник прямоугольный вентиляционный |

1,5 |

2,8 |

|

Решетка D160 |

1 | ||

|

Отвод 90° |

0,3 |

Определим потери давления на трения:

ΔР тр = 2,06*22,79 = 46,9Па

Найдем динамическое давление (Па):

Р

д

=

Определим потерю давления в местных сопротивлениях, Па:

Z = 2,8 *39,04 = 109,312 Па

И теперь определяем потери давления в системе, Па:

P сети = 46,9+109,312 = 156,212 Па=15,9 кгс/м 3

Рассчитаем мощность вентиляционной установки по формуле [25]:

N=

Где ΔР — расчетное сопротивление сети, кгс/м 2 ;

k — коэффициент, учитывающий потери воздуха в воздуховоде (k =1,4);

η — к.п.д. вентилятора

Используем параметры осевого вентилятора η (к.п.д.) = 0,85

N=

Установочная мощность вентилятора: N у =K N ×N=1,2×0,14=0,17 кВт,

Где K N - коэффициент запаса мощности (1,2).

Таблица 3

Аэродинамический расчет вытяжной системы вентиляции.

|

№ уч |

L, м 3 /ч |

L, м |

V м/с |

f, м 2 |

R, Па/м |

d, мм |

P тр , Па |

Σξ |

P д , Па |

Z, Па |

Р сети , Па |

|

Линия В1 |

1984,7 |

11,39 |

8 |

0,07 |

2,06 |

300 |

46,9 |

2,8 |

39,04 |

109,312 |

156,121 |

|

Линия В2 |

1984,7 |

11,39 |

8 |

0,07 |

2,06 |

300 |

46,9 |

2,8 |

39,04 |

109,312 |

156,121 |

Подберем вентилятор по известному расходу и потерям давления:

Таблица 4

Характеристики вентилятора

|

Тип |

Установочная мощность |

Частота вращения РК |

Производительность |

Полное давление, Па |

Масса, кг |

|

Вентилятор осевой ВО 13–284 № 4 |

0,18 кВт |

1500 об/мин |

0,58–0,94 м 3 /с |

150–60 |

30 |

|

Вентилятор осевой ВО06–300 № 13–15 |

0,18 кВт |

1500 об/мин |

1800–2700 м3/ч |

15–20 |

12 |

Вентилятор осевой ВО 13–284 № 4 применяется для создания принудательного воздухообмена в производственных помещениях, как и осевой вентилятор ВО06–300 № 13, 15, но обеспечивает более высокую производительную мощность, что подходит для помещений среднего размера, отличается высоким уровнем энергоэффективности, что снижает эксплуатационные затраты и рассчитан на умеренные условия эксплуатации с обычным уровнем запыленности и влажности.

Для предотвращения повышения уровня влажности в вентиляционной системе установим каплеуловитель. При прохождении воздушного потока через изгибы каналов, образованных пластинами каплеуловителя, взвешенные частицы воды будут ударяться о стенки. Влага накапливается, образует крупные капли, которые скатываются в поддон. Образующуюся в поддоне воду можно сливать в очистные сооружения гальванического цеха.

Для удаления вредных газовых выделений с поверхности гальванических ванн можно установить бортовые отсосы. Они будут крепиться через тройник с круглым сечением к воздуховоду. Параметры гибкого воздуховода идущего от основного воздуховода к бортовым отсосам зависят от выбранного типа отсосов.

Литература:

- Цыганков А. В., Долговская О. В., Виноградский Д. В. Канальные системы вентиляции и кондиционирования — СПб: Университет ИТМО, 2022–68 с.

- Каменев П. Н., Тертичник Е. И. Вентиляция: Учебное пособие. Изд. 2-е, исправл. и дополн. — М.: Изд-во АСВ, 2011–632 с., 281 илл.

- Проектирование систем безопасности процессов и производств: учебное пособие / Н. А. Литвинова; ТИУ. — Тюмень: ТИУ, 2021. — 95 с.: ил., табл. — Электронная библиотека ТИУ. — Библиогр.: с. 92. — ISBN 978–5–9961–2709–2: 213.00 р. — Текст: непосредственный