Теплоты смешения являются фундаментальными энергетическими характеристиками растворов, отражающими энергии межмолекулярных взаимодействий в жидкой фазе. Исследование теплот смешения представляет собой эффективный метод физико-химического анализа жидких систем, позволяющий сделать выводы о характере молекулярных процессов, сопровождающих образование раствора, на основе анализа зависимости теплот смешения от концентрации и температуры. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования теплот смешения системы вода-уксусная кислота с использованием калориметрического метода.

Ключевые слова: теплота смешения, энтальпия смешения, калориметрия, термохимия, растворы, уксусная кислота, вода.

Теоретические основы

Теплотой смешения называется теплота, поглощаемая или выделяемая системой при смешении n1 моль первого компонента и n2 моль второго компонента в условиях постоянства температуры и давления. Интегральная мольная теплота смешения представляет собой величину, отнесенную к 1 моль образующегося раствора.

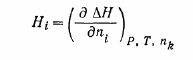

Парциальные мольные теплоты (энтальпии) смешения H i определяются соотношением [1]

|

|

(1) |

где Δ H — энтальпия смешения, n i — количество вещества компонента.

Существуют различные методы определения теплот смешения:

— Непосредственные калориметрические измерения.

— Расчет на основании данных о равновесии жидкость-пар при разных температурах (или других данных, позволяющих определить зависимость коэффициентов активности компонентов раствора от температуры).

— Расчет как разности между величинами теплот испарения растворов и чистых компонентов [1].

Калориметрический метод является наиболее распространенным и точным.

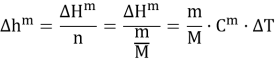

Мольная теплота смешения жидкости (или мольная энтальпия) рассчитывается по формуле:

|

|

(2) |

где n — число молей, m — масса вещества, M — мольная масса вещества, C m — теплоемкость калориметра, Δ T — изменение температуры.

Мольная масса смеси определяется по формуле:

M = M 1 N 1 + M 2 N 2 , (3)

где M 1 и M 2 — мольные массы компонентов, N 1 и N 2 — мольные доли компонентов.

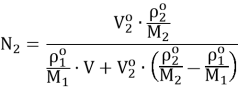

Мольная доля компонента в растворе рассчитывается по формуле:

|

|

(4) |

где ρ1° и ρ2° — плотности масс чистых 1-го и 2-го компонентов, V и V2o — отмеряемые объемы компонентов [4].

Материалы и методы

В работе использовался калориметр с изотермической воздушной оболочкой (рисунок 1), позволяющей исключить теплообмен калориметра с окружающей средой. Использованный калориметр является калориметром открытого типа, в котором давление во время опыта остается постоянным [2]

![Изометрический калориметр [2]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/126108/images/126108-4.png)

Рис. 1. Изометрический калориметр [2]

Реактивы и оборудование: полипропиленовый стакан, мешалка, термометр Бекмана, дистиллированная вода, уксусная кислота, секундомер, весы.

Эксперимент проводился следующим образом:

- В калориметрический стакан заливали 0,15 л дистиллированной воды.

- Помещали в стакан мешалку и термометр Бекмана, включали мешалку и производили 6–7 замеров температуры с интервалом в 1 минуту.

- После установления равномерного изменения температуры (не более 0,04 град/мин) на 6–7 минуте от начала опыта, медленно вливали уксусную кислоту в объеме 0,075 л, 0,080 л, 0,070 л, соответственно для каждого опыта.

- Продолжали измерение температуры до установления продолжительного равномерного изменения температуры (5–11 замеров).

- По полученным данным строили температурную кривую калориметрического опыта.

![Температурная кривая калориметрического опыта [2]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/126108/images/126108-5.png)

Рис. 2. Температурная кривая калориметрического опыта [2]

Для определения Δ T использовали графический метод. Продолжали отрезки AB и DE до пересечения с перпендикуляром KK’, восстановленным из середины отрезка B’D’, который отражает продолжительность главного процесса. Δ T =KK’.

Результаты и обсуждение

В таблице 1 приведены исходные данные для расчетов теплоемкости калориметра.

Таблица 1

Исходные данные приборов

|

Расчеты калориметра, учитываемые в теплообмене |

Раствор |

Соприкасающаяся с раствором часть | ||

|

стакана |

мешалки |

термометра | ||

|

Объем или масса |

150 мл 153 г |

98,588 г |

0,001 дм 3 |

0,00002 м 3 |

|

Удельная теплоемкость |

4187 Дж/кг⋅К |

823,5 Дж/кг⋅К |

3713 Дж/дм 3 ⋅К |

1,923 ⋅ 10 6 Дж/м 3 ⋅К |

|

Теплоемкость части калориметра, Дж/К |

640,611 |

81,18 |

3,713 |

3,846 |

Таблица 2

Теоретические исходные данные

|

Вещество |

Температура, К |

Плотность, кг/см 3 |

Молярная масса, кг/моль |

|

H 2 O |

298 |

996,9 |

0,018 |

|

Уксусная кислота |

298 |

1044,15 |

0,06005 |

Таблица 3

Результаты расчетов мольной теплоты смешения жидкости

|

V H2O , мл |

V Кислоты , мл |

ΔT, °С |

N2 |

Δhm, Дж/моль (общая) |

Δhm, Дж/моль (компонента) |

|

75 |

75 |

1,15 |

0,239 |

153,7 |

300,47 |

|

80 |

70 |

2,4 |

0,264 |

338,2 |

610 |

|

70 |

80 |

1,05 |

0,216 |

137,8 |

238,7 |

Теоретические значения мольных теплот смешения системы вода-уксусная кислота при T = 297 К, взятые из работы [4], приведены в таблице 4.

Таблица 4

Теоретические значения при T = 297 К

|

N 2 |

Δ

|

|

0,06 |

-19,7 |

|

0,10 |

0 |

|

0,21 |

125,5 |

|

0,33 |

230,1 |

|

0,43 |

282,4 |

|

0,46 |

301,2 |

|

0,54 |

322,2 |

|

0,67 |

338,9 |

|

0,71 |

343,3 |

|

0,78 |

326,4 |

|

0,84 |

288,7 |

|

0,89 |

238,5 |

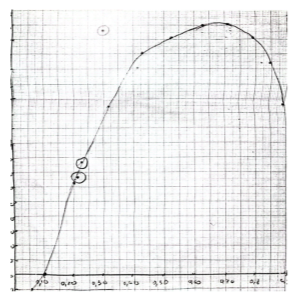

На рисунке 3 сопоставлены экспериментальные данные с теоретической зависимостью Δhm от N2.

Рис. 3. Сопоставление экспериментальных данных с теоретическими

Сопоставление показывает удовлетворительное согласие экспериментальных данных с теоретической кривой. Полученные значения Δhm имеют положительные значения, что свидетельствует об эндотермическом характере процесса смешения, то есть о преобладании энергий разрыва межмолекулярных связей по сравнению с энергиями образования новых связей в растворе.

Литература:

- Белоусов В. П., Морачевский А. Г. Теплоты смешения жидкостей. — Л.: “Химия” Ленинградское отделение, 1970. — 256 с.

- Виноградова Т. В. Определение интегральной мольной теплоты растворения соли. — Екатеринбург: ФГАОУ ВПО “Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина”, 2014. — 18 с.

- Мищенко К. П., Равделя А. А. Практические работы по физической химии. — 2 изд. — Санкт Петербург: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1961. — 256 с.

- Степановских Е. И., Уломский Е. Н., Русинова Л. И. Теплоты смешения жидкости (справочные материалы). — Екатеринбург: Издательство УГТУ-УПИ, 2001. — 28 с.