Из-за многочисленных преимуществ по сравнению с статическим испытанием на нагрузку сверху вниз двунаправленное испытание на нагрузку с использованием ячейки Остерберга (O-cell) становится все более популярным способом определения предельной несущей способности свайного фундамента. В данной статье представлен систематический обзор существующих методов (оригинальный метод, модифицированные методы) для построение эквивалентной кривой с использованием результатов испытаний O-cell для буровых свай. Обоснованность методов построения эквивалентной кривой критически оценивается с помощью параметрического исследования и полевых исследований, в которых бок о бок проводились статические испытания и двунаправленные (O-cell) испытания нагрузки.

Ключевые слова: испытания сваи, полевые испытания свай, методы построения эквивалентно кривой при испытаниях сваи методом Остерберга (O-cell).

Введение

Испытание по методу Остерберга (ячейка Остерберга O-cell), которое получило свое название в честь имени своего создателя Джорджа О. Остерберга, широко используется для прогнозирования поведения буровых свай большого диаметра под нагрузкой. Впервые данный метод был применен на практике в 1984 и получил большую популярность, за счет своей доступности, экономичности и высокой производительности [1]. Ячейка O-cell работает в двух направлениях вверх против трения по боковой поверхности грунта и вниз против сопротивления под острием сваи, тем самым разделяя верхний и нижний компоненты сопротивления. Из-за различий в направлении и месте приложения нагрузки при двунаправленном испытании кривые на графике «нагрузка-перемещение» должны быть преобразованы в эквивалентную кривую, аналогичную результатам статического испытания «сверху вниз».

В 1996 году Огура показал с помощью полномасштабных испытаний, в которых сваи сначала поднимались с помощью О-cell, а затем опускались, что конечное боковое трение вверх и вниз было одинаковым [2]. При любой произвольной нагрузке вниз на графике «нагрузка-перемещения» наблюдается осадка. Затем определяется нагрузка для этого перемещения на графике «снизу вверх». Сумма нагрузок вверх и вниз при этом перемещении является эквивалентной нагрузкой сверху вниз для этого испытания.

Оригинальный метод (метод Остерберга 1998)

В 1998 году Остерберг описал метод построения эквивалентной кривой сверху вниз из данных испытания [3]. Эта кривая изначально строится, предполагая, что свая жесткая (несжимаемая) и что трение по боковой поверхности вверх равно трению по боковой поверхности вниз. Но данный метод имеет свои допущения: 1) не учитывается сжатие сваи от нагрузки на острие; 2) перемещение верхнего компонента части сваи в месте приложения нагрузки на измерения сопротивления по боковой поверхности уже включает в себя частичное смятие сваи при испытании снизу вверх; 3) смятие сваи верхнего компонента может не совпадать со смятием сваи нижнего компонента при приложении одной и той же нагрузки, из-за различий в механизме передачи нагрузки на сваю и грунт; 4) прямое суммирование кривых «нагрузка-перемещение» вверх и вниз, полученных при испытании Остерберга при аналогичных смещениях ограничивается минимальным перемещением, наблюдаемым в двух направлениях. Таким образом, кривая, имеющая меньшее смещение, должна быть экстраполирована, чтобы извлечь пользу из всех показаний. Обычно для этого производится корректировка при помощи гиперболической кривой [5].

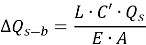

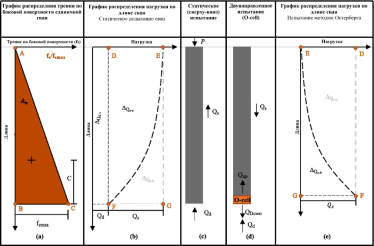

Модифицированные методы (Квон, Ким и Миссион, Ким и Чанг и Мессад)

Но затем такие ученые, как Квон [6], Ким и Миссион [7], Ким и Чанг [8] и Мессад [9] предложили эмпирические модифицированные методы построения эквивалентной кривой. Все эти методы имеют одну и ту же суть решения проблемы. Все они рассматривают сжатие сваи, как при испытаниях на статическую нагрузку, вызванное трением по боковой поверхности (Q s-c ) и сопротивлением под острием(Q d-c ), так и при испытании сваи методом O-cell, вызванное только трением по боковой поверхности (Q s-b ). Было одно допущение, что сжатие, вызванное нагрузкой при статическом испытании, отличается от сжатия, вызванного при испытании O-cell, и соотношение между этими двумя значением () зависит от трения по боковой поверхности единичной сваи. Трение по боковой поверхности единичной сваи — это один из идеальных случаев, при котором поверхностное трение увеличивается линейно с глубиной (см.рис.1а). Соответствующие кривые передачи нагрузки, полученные во время статических испытаний (сверху-вниз) и испытания O-cell (двунаправленная нагрузка) показаны на рис. 1b и 1e. Смысл поправочного коэффициента для сжатия сваи в месте приложения осевой нагрузки заключается путем определения отношения площади распределения нагрузки между статическим испытанием сваи сверху-вниз и испытанием O-cell снизу-вверх [4].

Рис. 1. График идеального случая прочности на сдвиг и соответствующие кривые передачи нагрузки

(а) Распределение трения на единицу поверхности и нормализованный профиль прочности на сдвиг. (b) Кривая передачи нагрузки во время статического испытания. (c) Схематический рисунок статического испытания. (d) Схематический рисунок испытания O-cell. (e) Кривая передачи нагрузки во время испытания O-cell.

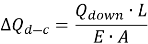

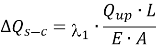

На графике передачи нагрузки по длине видно, что сжатие, вызванное статической нагрузкой больше, как представлено областью DEF на рис. 1b. Таким образом, чтобы скорректировать смещение, измеренное в O-cell испытании, необходимо оценить и добавить дополнительные сжатия, вызванные трением по боковой поверхности и сопротивлением на острие в испытании на статическую нагрузку. Все исследователи согласились использовать уравнение (1) для оценки дополнительного сжатия, вызванного нагрузкой на острие сваи в испытании статической нагрузкой сверху-вниз, так как испытание на статическую нагрузку проводится не всегда.

|

|

(1) |

где:

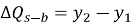

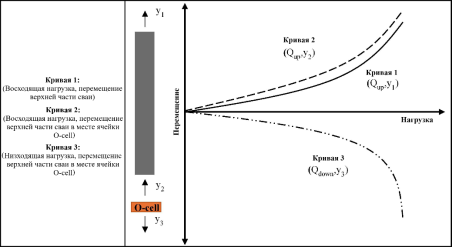

В 2005 году Квон и др предложили модификацию исходного метода построения эквивалентной кривой. Они сначала оценили сжатие сваи, произведенное испытанием Остерберга (Q s-b ) путем прямого сравнения измеренных смещений верха сваи (у1) и ячейки (у2) при различных приложенных нагрузках, как представлено в уравнении

|

|

(2) |

Рис. 2. Схематический график кривых, полученных по результатам испытаний О-cell

Затем они оценили λ (отношение сжатия из-за нагрузки при статическом испытании к сжатию в двунаправленном испытании), изучив кривую передачи нагрузки двунаправленного испытания, полученную из измерений тензодатчиков.

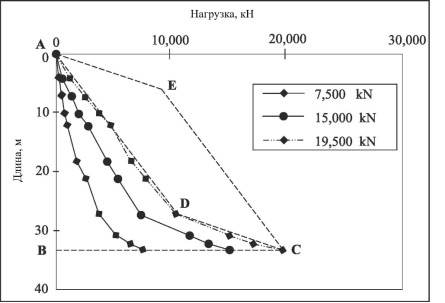

Рис.3. Кривые передачи нагрузки снизу-вверх во время испытания O-cell

На рис. 3. показана кривая распределения нагрузки, измеренная на месте во время теста O-cell. Сначала они построили линии AE и EC, параллельные линиям CD и AD соответственно. Затем они нашли λ, оценив отношение между площадями ABCEA и ABCDA, как показано в уравнении (3). Предполагается, что линии AE и EC обеспечивают виртуальное представление перевернутой кривой распределения нагрузки, которая была бы получена в результате испытания на статическую нагрузку, когда нагрузка, приложенная сверху, равна максимальному боковому сдвигу.

|

|

(3) |

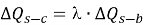

Затем они нашли Q s-c (сжатие сваи от нагрузки за счет трения по боковой поверхности при статическом испытании).

|

|

(4) |

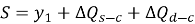

|

|

(5) |

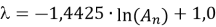

В 2011 году Ким и Миссион провели параметрическое исследование на реально полученных данных. Они разработали общее логарифмическое уравнение для определения , которое зависит от идеализированной площади распределения прочности на сдвиг An.

|

|

(6) |

В 2012 году Ким и Чангу предложили 2 метода оценки эквивалентной кривой, они зависели известно распределение нагрузки или нет. Когда распределение нагрузки известно, Ким и Чангу оценили соотношение , согласно рис.1е по уравнению (7) и затем нашли значение Q s-c по уравнению (8).

|

|

(7) |

|

|

(8) |

Где:

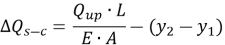

Если распределение нагрузки было неизвестно, Ким и Чунг использовали уравнение (9) для оценки Q s-c . После оценки Q s-c , они оценили Q d-c по уравнению (1). Затем они добавили оба значения к перемещению верхней части сваи (у1) для нахождения (S), как показано в уравнении (5).

|

|

(9) |

В 2015 году Массада определили , как соотношение С/С’, где С и C’ определяется как коэффициент Леонардса и Ловелла, который определяется по формуле (11).

|

|

(10) |

|

|

(11) |

|

|

(11) |

|

|

(12) |

После оценки λ, он предложил использовать уравнение (2) или (12) для оценки Q s-b , в зависимости от доступной информации. Затем он использовал уравнение (4) для расчета Q s-c . Наконец, он оценил (S) с помощью уравнения (5). Практика показала, что метод Массада дает более сходимые результаты с численными расчетами.

Вывод

Это исследование было направлено на оценку доступных эмпирических методов для интерпретации результатов испытания нагрузки в двух направлениях (O-cell) для построения кривой зависимости эквивалентной статическим испытаниям. Методы, рассмотренные в этом исследовании, были оригинальный метод, методы Квон, Ким и Миссион, Ким и Чанг и Мессад. Первоначальный метод построения эквивалентной кривой нагрузки сверху вниз, предложенный Остербергом, предполагает, что свая жесткая, и не учитывает в полной мере общее упругое укорочение из-за осевых компонентов нагрузки от трения по боковой поверхности и сопротивления под острием. Модифицированные методы учли данные допущения и стали принимать сжатие сваи для построения эквивалентной кривой, но сжатие сваи при статических испытаниях и испытаниях ячейкой O-cell отличается на показатель , найти который можно по одному из вышеперечисленных эмпирических методов.

Литература:

- Tony Ruban. Pile load testing of concrete belled pile and rock socket pile using the Osterberg load cell. 2011 г.

- Ogura et. al. Appliction of Pile TOE Tests to Cast-in-Place and Precast Piles. 1996 г.

- Osterberg J. O. The Osterberg Load Test method for Drilled Shafts and Driven Piles — the first ten years. 1998 г.

- Kwon OS, Choi Y, Kwon O, Kim MM. Comparison of the bidirectional load test with the top–down load test. 2005 г.

- H. Seo, R. B. Moghaddam, W. D. Lawson. Assessment of methods for construction of an equivalent top loading curve from O-cell test data. 2016 г.

- O. S. Kwon, Y. Choi, O. Kwon, M. M. Kim. Comparison of the bidirectional load test with the top-down load test. 2005 г.

- H. J. Kim, J. L. Mission. Improved evaluation of equivalent top-down load-displacement curve from a bottom-up pile load test. 2011 г.

- S. R. Kim, S. G. Chung. Equivalent head-down load vs. Movement relationships evaluated from bi-directional pile load tests. 2012 г.

- F. Massad. On the interpretation of the bidirectional static load test. 2015 г.

- Hoyoung Seon, Rozbeh B. Moghaddam, William D. Lawson. Assessment of methods for construction of an equivalent top loading curve from O-cell test data. 2016 г.

- Jose Leo C. Mission, Hyeong-Joo Kim. Design charts for elastic pile shortening in the equivalent top–down load–settlement curve from a bidirectional load test. 2010 год.