Ачимовская свита — это терригенные осадочные породы берриасского возраста, сформированные в глубоководных морских условиях с преобладанием турбидитного осаждения. Основными коллекторами являются мелкозернистые песчаники с высокой пористостью и низкой проницаемостью, что требует применения технологий многостадийного гидроразрыва пласта для извлечения нефти. Геологическое строение свиты сложно, с фрагментированными пластами и выраженной литологической неоднородностью, особенно в центральной зоне, что делает её объектом для разработки трудноизвлекаемых запасов.

Ключевые слова : Ачимовская толща, трудноизвлекаемые запасы, гидроразрыв пласта, клиноморфное строение.

Ачимовская свита относится к верхнеюрскому — нижнемеловому возрасту, точнее к берриасскому ярусу (граница юры и мела). Залегает над баженовской свитой и характеризуется мощностью от 80 до 120 м в различных районах Западной Сибири.

Ачимовская свита сформировалась в условиях глубоководного осадконакопления, преимущественно в субгоризонтальных, слабопроточных морских бассейнах. Характерны процессы турбидитного осаждения, т. е. осаждение материала в результате подводных оползней и потоков, что объясняет чередование песчаников и алевролитов с глинистыми отложениями. Эти потоки транспортировали терригенный материал с береговых зон в более глубокие части бассейна.

Литологически Ачимовская свита представлена в основном терригенными породами: мелко- и среднезернистыми песчаниками, алевролитами, глинистыми и аргиллитовыми породами. Песчаники являются основными коллекторами углеводородов. Породы свиты, как правило, слабоцементированы, часто наблюдается высокая глинистость, неравномерное распределение карбонатного цемента и прослои органического вещества.

Минеральный состав Ачимовской свиты:

- Кварц — 40–60 % от общего объёма зёрен, основной скелетообразующий минерал песчаников.

- Полевые шпаты (ортоклаз, плагиоклаз) — 10–25 %, чаще всего — калиевые и натриевые.

- Глинистые минералы(иллит, смектит, каолинит) — до 20–30 %.

- Карбонатные минералы (кальцит, сидерит, доломит) — до 10–15 % в цементе.

- Обломки пород — в составе — литокластика: сланцы, филлиты, метаморфические обломки, особенно характерны для турбидитовых потоков

Коллекторы ачимовской свиты характеризуются относительно высокой пористостью (до 14–18 %) и проницаемостью (до 100 мД) при глубинах более 3 км, что делает их значимыми для разработки трудноизвлекаемых запасов. Продуктивные песчаники часто залегают в виде турбидитных тел с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами.

Один из наиболее перспективных объектов разработки в рамках ТрИЗ — ачимовская толща. В отличие от традиционных залежей, сформированных в песчаниках и карбонатах с единым нефтеносным резервуаром, ачимовские отложения состоят из чередующихся плотных, мелкозернистых песчаников и глинистых прослоек. Здесь нефть распределена неравномерно, пласты фрагментированы, а геологическое строение значительно сложнее.

В условиях мелководья осадконакопление происходило относительно стабильно, что способствовало формированию классических месторождений углеводородов. Напротив, органические материалы, поступавшие с суши и прибрежных зон вглубь моря, неоднократно перемешивались и оседали слоями, формируя сложные по строению осадочные тела, ставшие основой ачимовской толщи.

Отличия геологического строения ачимовских залежей от традиционных запасов

Ачимовская толща

— Низкая проницаемость породы.

— Неоднородность и разрозненность пластов.

— Требуются сложные технологические решения для добычи.

— Глубина залегания пластов 2500–3500 м.

— Форма залежи: клиноформные тела с линзовидными включениями.

Традиционные запасы

— Высокая проницаемость породы.

— Однородность пластов.

— Сложные технологические решения для добычи не требуются.

— Форма залежи: пластовые, массивные или сводовые.

Одним из основных способов освоения трудноизвлекаемых запасов нефти является технология гидравлического разрыва пласта (ГРП). Суть метода заключается в нагнетании в пласт под высоким давлением специальной жидкости с добавлением пропанта — материала, удерживающего трещины открытыми. В результате в породе формируются трещины, по которым нефть легче поступает к скважине. Чем они протяжённее и многочисленнее, тем больший объем продуктивного пласта вовлекается в разработку.

Для более эффективной эксплуатации ачимовских пластов применяется многостадийный гидроразрыв. В этом случае в горизонтальной скважине проводят серию гидроразрывов на различных участках ствола, что позволяет значительно расширить охват пласта и снизить затраты на инфраструктуру месторождения.

Многостадийный ГРП в горизонтальных скважинах — проверенный и широко применяемый метод. Он обеспечивает высокий начальный дебит, однако сопровождается стремительным снижением добычи уже в первые месяцы работы скважины. Повысить нефтеотдачу традиционными вторичными методами затруднительно из-за крайне низкой проницаемости пород.

Схема многостадийного гидроразрыва пласта:

Бурение скважины — закачка жидкости в скважину под высоким давлением — образование трещин в породе — откачка жидкости из скважины — поступление нефти из пласта в скважину.

ГРП для ачимовских отложений эффективен, но требует:

— Индивидуального проектирования под конкретный литотип,

— Дорогих технологий (горизонтальные скважины + многостадийность),

— Постоянного мониторинга для борьбы с обводнением.

Литостратиграфическое описание отложений

Ачимовская свита представлена чередующимися слоями песчано-алевролитовых и глинистых отложений, окраска которых варьируется от серой до светло-серой. Породы преимущественно мелкозернистые, содержат фрагменты растительного происхождения, часто обогащены слюдой и включениями карбонатного материала.

В разрезе свиты выделяют три основные литологические толщи:

1. Подачимовская свита представлена преимущественно тёмно-серыми аргиллитами с незначительной углеродистой составляющей.

2. Ачимовская толща включает в себя линзообразные песчаные тела, чередующиеся с глинистыми прослоями, а также светло-серые песчаники. Здесь также встречаются олигомиктовые, кварцево-слюдистые породы, темно-серые и серые алевролиты, бурые и серые аргиллиты.

3. Надачимовская толща характеризуется неравномерным распространением по разрезу серых аргиллитов, перемежающихся с алевролитовыми и песчаниковыми слоями.

На основе литологических признаков при сейсморазведке в пределах Ачимовской свиты условно выделяют три зоны: западную, центральную (глубоководную) и восточную (мелководную).

Западная зона представлена преимущественно глинистыми отложениями с редкими, маломощными слоями алевролитов и практически полным отсутствием песчаников. Здесь фиксируется дугообразная структура слабо выраженного шельфа. Считается малоперспективной.

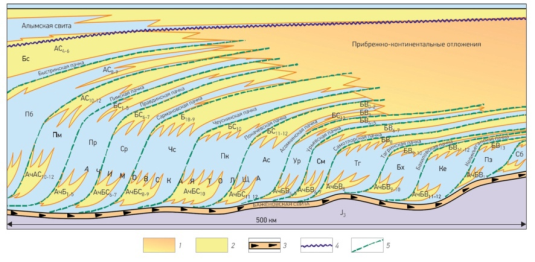

Центральная зона отличается литологической изоляцией резервуаров, их гидродинамической разобщённостью, устойчивыми коллекторскими и покрышечными характеристиками. Породы демонстрируют богатое текстурное разнообразие, связанное с турбидитовыми осадками. Часто встречаются зоны трещиноватости, увеличивается крутизна глинистых склонов, а клиноформенные тела перекрывают друг друга (рис. 1).

Рис. 1. Клиноморфное строение Ачимовской толщи: 1 — прибрежно-континентальные отложения; 2 — песчано- алевритовые морские отложения; 3 — углеродисто-кремнистые аргиллиты баженовской свиты; границы: 4 — нексоциклитов; 5 — субрегиональных клиноциклитов

Восточная часть региона отличается малыми мощностями отложений, отсутствием сигмовидных форм отражений в сейсмических разрезах, а также увеличенным содержанием песчаных пород.

Литература:

- Гурари Ф. Г. Строение и условия образования клиноформ неокомских отложений Западно-Сибирской плиты (история становления представлений). Новосибирск: СНИИГГиМС, 2003.–140 с.

- Трушкова Л. Я., Игошкин В. П., Хафизов Ф. З. Клиноформы неокома. — СПб.: ВНИГРИ, 2011. — 125 с.