Исследование посвящено изучению влияния сапропеля на кристаллическую структуру гипса методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), термогравиметрического анализа (ТГА), рентгенофазового анализа (РФА) и ИК-спектроскопии. Установлено, что добавление сапропеля в концентрациях 500 мг и 50 г приводит к уменьшению среднего размера кристаллов гипса до 1000 %, что коррелирует с повышением плотности упаковки материала. Термогравиметрический анализ выявил увеличение массопотерь на 50 % при нагреве, обусловленное удержанием адсорбированной влаги в пористой структуре сапропеля. Данные ИК-спектроскопии подтвердили формирование водородных связей между сульфатными группами гипса и функциональными группами сапропеля, а также перераспределение воды между кристаллической фазой и мезопорами добавки. Результаты демонстрируют сохранение базовой моноклинной сингонии гипса при модификации его гидратационных и термических свойств, что расширяет возможности применения материала в строительных композитах.

Ключевые слова: гипс, сапропель, кристаллизация, тремогравиметрия, ИК-спектр.

Актуальность исследования связана с необходимостью управления кристаллизацией гипса для создания материалов с заданными свойствами. Сапропель, богатый гуминовыми кислотами и микроэлементами, способен влиять на морфологию кристаллов гипса, что определяет его макроскопические характеристики [1, с. 87].

Целью работы является анализ изменений кристаллической структуры гипса при введении сапропеля в дозировках по массе водной суспензии от 5 мг до 250 г методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), термогравиметрии (ТГА) и рентгенофазового анализа (РФА). Ожидается, что добавка сапропеля приведет к формированию мелкодисперсных кристаллов с повышенной плотностью упаковки, что подтверждается данными [2, с. 90].

Методы исследования включали СЭМ (Tescan VEGA3 (Oxford Instruments)), ТГА (дериватограф с дифференциальным сканирующим калориметром LINSEIS DSC PT 1000), РФА (дифрактометр D2 Phaser (Bruker)) и ИК-спектроскопия (ИК-фурье-спектрометр «ИнфраЛЮМ ФТ-08»). Работа расширяет знания о механизмах взаимодействия сапропеля с гипсовой матрицей, что важно для проектирования композитов нового поколения.

В рамках эксперимента были подготовлены семь серий образцов, включая контрольную группу без включения органического осадка. Основной акцент сделан на изучении прочностных характеристик при сжатии и изгибе согласно ГОСТ 23789–2018, регламентирующего методы испытаний гипсовых вяжущих. Подобранные составы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Составы для испытаний гипсовых изделий

|

Состав |

Гипс, г |

Сапропель, г |

Вода, мл |

|

Контрольный (1) |

1000 |

0 |

500 |

|

5 мг (2) |

1000 |

0,00025 |

500 |

|

50 мг (3) |

1000 |

0,0025 |

500 |

|

500 мг (4) |

1000 |

0,025 |

500 |

|

5 г (5) |

1000 |

0,25 |

500 |

|

50 г (6) |

1000 |

2,5 |

500 |

|

250 г (7) |

1000 |

12,5 |

500 |

В рамках работы выбран Г-5 А II — гипсовое вяжущее марки Г-5, быстротвердеющее, среднего помола в соответствии с ГОСТ 125–2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия». Производителем выступает ООО «Пешеланский гипсовый завод», Нижегородская область. Выбору материала в качестве базового поспособствовали его высокая химическая чистота и стабильность параметров, что особенно важно при исследовании микроструктуры камня.

Сапропель — осадочные отложения пресноводных водоёмов, богатые органическими веществами и минеральными компонентами, такими как диатомовые водоросли [3, 4]. По составу используемый сапропель — на 100 % органическое вещество, зольность отсутствует. В ходе исследования использовалась водно-сапропелевая суспензия, содержание сапропеля 5,66 %.

По результатам определения элементарного состава исследуемые образцы сапропеля состоят из следующих химических элементов: C, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Fe, Mn.

По процентному соотношению элементов (по массе): максимальное содержание отмечено у элемента калия — до 48 % (минимальное в точке 15 %), кремний и фосфор содержатся в количестве до 15 %. Содержание остальных элементов не превышает 5 %. При анализе не принималось во внимание содержание кислорода и углерода.

Минералогический состав: лейцит (K(AlSi2O6)), титанит (Ca,TiSiO5), анортит (Ca(Al2Si2O8)), диопсид (Ca,Mg(Si2O6)).

Следует отметить, что анализ образцов проводился в возрасте гипсового камня 14 суток, в связи с чем структура камня формировалась дольше, чем при стандартных испытаниях в возрасте 2 часов по ГОСТ 23789–2018.

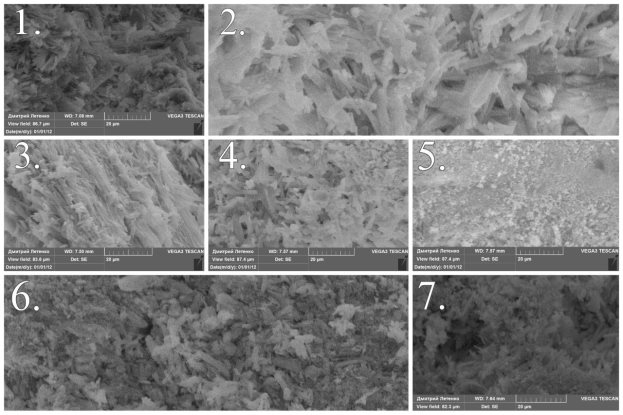

На рисунке 1 представлены снимки микроструктуры гипсового камня, полученные с электронного микроскопа Tescan VEGA3 при увеличении 3000 для каждого из подобранных составов.

Рис. 1. Микроструктура гипсового камня для каждого из 7 подобранных составов

Морфологический анализ выявил гетерогенное распределение кристаллов гипса, характеризующееся наличием полимодальной гранулометрии — сочетанием макро- и микрокристаллических фракций. Преобладание изометричных (сферолитных) форм кристаллических агломератов свидетельствует об ингибировании анизотропного роста граней под воздействием экзогенных факторов. Трансформация морфологии кристаллов в сторону уменьшения среднего размера (от 10 до 1 нм) и увеличения сферичности (индекс округлости ≥0,85) коррелирует с адсорбцией поверхностно-активных компонентов добавки на зародышевых центрах, ограничивающей ориентационный рост.

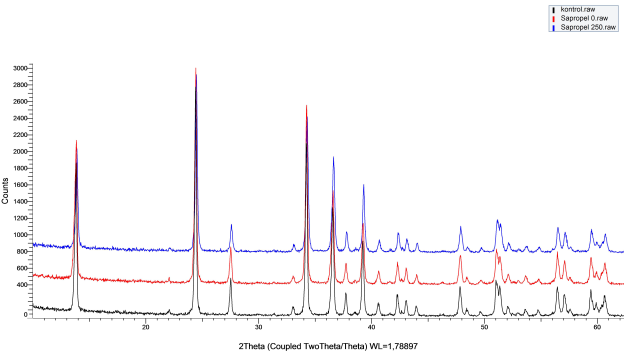

На рисунке 2 приведена дифрактограмма двух контрольных образцов (1 состав) и с добавкой сапропеля 250 г (7 состав), полученная на порошковом дифрактометре D2 Phaser (Bruker). Кристаллическая решетка гипса, обладающая моносимметричной моноклинной сингонией [5, с. 25], формирует характерные рефлексы при рентгеновском анализе. Положение пиков на дифрактограмме (2Theta) определяется межплоскостными расстояниями, а их интенсивность (Counts) отражает упорядоченность структуры. В исследовании сравнивали контрольный образец («kontrol», «Sapropel 0») и гипс с добавкой суспензии сапропеля 250 г («Sapropel 250 "). Измерения проводились на дифрактометре D2 Phaser (Bruker) (WL=1,78897 Å, режим TwoTheta/Theta).

Рис. 2. Дифрактограмма двух контрольных образцов (1 состав) и с добавкой сапропеля 250 г (7 состав)

Интенсивность сигнала и угловые положения рефлексов для всех образцов совпали, что исключает изменение параметров решетки. Минимальные отклонения (до 50 ед.) соответствуют инструментальному шуму. Отсутствие новых пиков подтверждает, что сапропель не индуцирует образование дополнительных фаз [6, с. 31–33].

Введение сапропеля не спровоцировало появления дополнительных пиков, что свидетельствует об отсутствии новых кристаллических фаз или изменения симметрии исходной решетки. Стабильность структуры гипса обусловлена высокой энергией связей в его моноклинной сингонии, которая устойчива к внедрению посторонних компонентов [5, с. 25]. Даже при наличии органических включений сапропеля, способных теоретически создавать точечные дефекты, кристаллическая матрица сохранила свою целостность. Для выявления пороговых эффектов рекомендовано тестирование повышенных доз сапропеля.

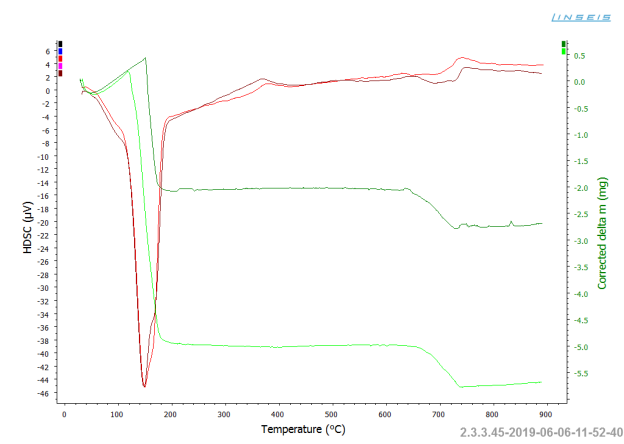

Рис. 3

Экспериментальные исследования также выполнены на дериватографе с дифференциальным калориметром DSC PT 1000 в режиме дифференциального термического анализа с синхронной термогравиметрией. В ходе измерений сравнивались термодинамические параметры двух систем: эталонного тигля с инертным оксидом алюминия (Al₂O₃) и тигля с исследуемым образцом. Фиксировались как массовые потери, так и температурные отклонения, вызванные эндо- и экзотермическими процессами. На представленном графике четко дифференцируются данные для контрольного образца гипса (темно-красная и темно-зеленая кривые) и образца с добавкой сапропеля 250 г (светло-красная и светло-зеленая кривые).

Из графика видим, что введение сапропеля существенно влияет на термогравиметрический профиль. При нагреве выше 180°C массовые потери модифицированного образца достигают значений, вдвое превышающих контрольные показатели. Это прямо указывает на то, что сапропель выполняет роль сорбента, удерживающего дополнительную гигроскопическую и капиллярную влагу в структуре композита.

Обратим внимание на температурный диапазон 120–150°C, где наблюдается выраженный эндотермический пик, который согласуется с известными термогравиметрическими кривыми для строительного гипса [7, с. 320]. Данный эффект соответствует десорбции воды из гипсовой матрицы и образованию полугидрата сульфата кальция.

Следует отметить, что в интервале 150–200°C кривые массопотерь и температурных отклонений для двух образцов расходятся. Для контрольного образца характерен монотонный спад массы, соответствующий дегидратации двуводного гипса с образованием полугидрата. В случае модифицированного образца наблюдается серия наложенных пиков, что объясняется суммарным вкладом двух процессов: термического разложения гипса с фазовым переходом в β-полугидрат сульфата кальция [1, с 34–36] и десорбции физически связанной воды из пористой структуры сапропеля. Светло-зеленая кривая не имеет плато в области 160–180°C, это может свидетельствовать о наличии в системе термостабильных комплексов, образованных взаимодействием ионов Ca²⁺ с органическими функциональными группами сапропеля. Данные комплексы замедляют полную дегидратацию гипса, смещая финальную стадию разложения в сторону высоких температур.

Таким образом, результаты термоанализа позволяют сделать вывод о том, что сапропель повышает общую гигроскопичность системы за счет развития мезопористой структуры, модифицирует кинетику дегидратации гипса, вводя дополнительные энергетические барьеры для удаления воды, а также стабилизирует промежуточные фазы за счет сорбционных эффектов.

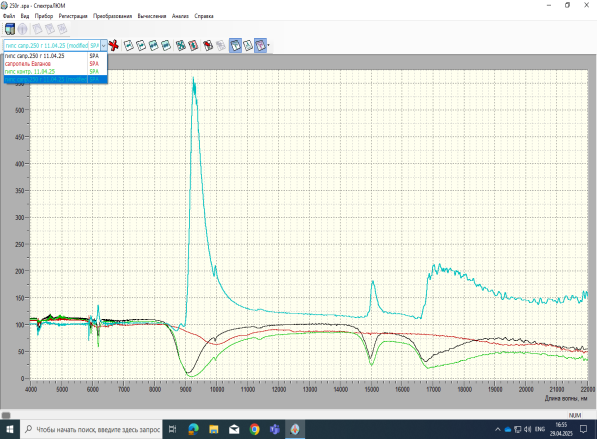

На рисунке 4 представлен график спектрального анализа, полученный на ИК-спектрометре «ИнфраЛЮМ ФТ-08».

Рис. 4. График спектрального анализа образцов контрольного (1) и с сапропелем 250 г (7)

ИК-спектры выявили различия между гипсом и образцом с сапропелем в зонах 9200 нм, 15000 нм и 16800 нм, что подтверждает влияние воды. Пик при 9200 нм может соответствовать деформации O-H связей кристаллизационной воды гипса [8]. Его присутствие в модифицированном образце указывает на замещение части этой воды адсорбционной влагой, удерживаемой сапропелем. Также наблюдаются отклонения на длинах волны 15000 нм и 16800 нм, что отражает комбинационные колебания, вызванные взаимодействием воды с органическими компонентами сапропеля.

Таким образом, различия в спектрах обусловлены перераспределением воды и формированием водородных связей. Сапропель повышает гигроскопичность гипса, не нарушая его структуры. Образование новых химических соединений исключено, так как базовые рефлексы гипса сохраняются.

Для углубления понимания взаимодействия сапропеля с гипсом целесообразно изучить влияние повышенных концентраций добавки (свыше 250 г) на фазовые переходы и механическую прочность композитов. Перспективным направлением является комбинирование сапропеля с наномодификаторами для усиления гигроскопичности и термостойкости, а также анализ долговременной стабильности материала в условиях переменной влажности. Важным этапом станет разработка технологий масштабирования синтеза для промышленного внедрения.

Литература:

1. Ферронская А. В. / Гипсовые материалы и изделия (производство и применение) // М.: Издательство АСВ. 2004. 488 с.

2. Гордина А. Ф., Яковлев Г. И., Полянских И. С., Керене Я., Фишер Х.-Б., Рахимова Н. Р., Бурьянов А. Ф. / Гипсовые композиции с комплексными модификаторами структуры // Научно-технический и производственный журнал Строительные Материалы. 2016. Январь/февраль.

3. Хомич В. А., Кривонос О. И. / Сапропелевые модификаторы цементного вяжущего // Вестник СибАДИ. 2015. № 5 (45).

4. Зорин М. Г., Терёхин Г. А., Решетников В. И. / Адсорбционные свойства и антитоксическая активность сапропеля // Вятский медицинский вестник. 2007. № 4.

5. Жантасов К. Т., Зият А. Ж., Лавров Б. А., Жантасов М. К., Жантасов М. К. / Минералогический и химический состав фосфогипса — отхода производства экстракционной фосфорной кислоты // The scientific heritage. 2021. № 78.

6. Богдан Т. В. / Основы рентгеновской дифрактометрии. Учебно-методическое пособие к общему курсу «Кристаллохимия» // Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Москва. 2012. 64 с.

7. Рамчандран В. С. / Применение дифференциального термического анализа в химии цементов // Москва Стройиздат. 1977. 203 с.

8. Щербакова Т. С., Френкель Е. Э. Природа водородных связей // Материалы X Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2018/article/2018000957 (дата обращения: 12.05.2025).