В статье автор исследует особенности криогенного строения грунтов, которые являются основанием для строительства с использованием свайного типа фундамента. Изучение данных параметров способствует лучшему пониманию распространения льда в многолетнемерзлых породах. В данной статье будет рассмотрено криогенное строение грунтов по результатам проведения инженерно-геологических изысканий на территории Восточно-Мессояхского нефтегазоконденсатного месторождения.

Ключевые слова: грунт, многолетнемерзлые грунты, опасные криогенные процессы, инженерная геология, криотекстуры.

Участок исследования приурочен к Мессояхской низменности на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого автономного округа (рис.1). Мессояхская низменность ориентирована параллельно Гыданской гряде с северо-востока на юго-запад и открывается в сторону Тазовской губы и устья реки Таз. В рельефе преобладают отметки 65–72 м, свойственные восточной части низменности.

Согласно схеме инженерно-геологического районирования Западно-Сибирской плиты территория изысканий относится к Гыданской области развития приподнятых, в разной степени расчлененных аккумулятивных равнин, сложенных средне- и верхнечетвертичными отложениями [1].

![Физико-географическое положение [2]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/125193/images/125193-1.png)

Рис. 1. Физико-географическое положение [2]

По характеру рельефа Гыданская область, которая в неотектоническом плане охватывает крайние северо-восточные районы Ямало-Ненецкой крупной моноклинали и северные районы Северо-Енисейской крупной структурной ступени, в целом представляет собой пологоволнистую аккумулятивную равнину, местами довольно сильно расчленённую эрозионными долинами и изобилующую озерами и болотами.

В геоморфологическом отношении изыскиваемый участок характеризуется эрозионно-аккумулятивным типом строения и относится к третьей морской террасе (равнине). Эрозионно-аккумулятивный рельеф представлен преимущественно речными долинами.

В геологическом строении района изысканий принимают участие грунты аллювиально-морского происхождения (amQ III ). Всего на исследуемой территории было выделено 15 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) (табл. 1).

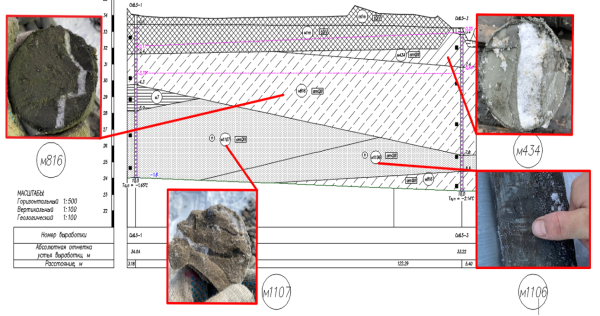

Рис. 2. Типовой разрез ВМЛУ

Данная территория характеризуется сплошным распространением многолетнемерзлых грунтов (более 95 %). Сплошность распространения вечной мерзлоты нарушается небольшим количеством сквозных и несквозных таликов. Локализуются они под руслами рек и крупных озер. Талики формируются за счет отепляющего воздействия поверхностных вод [3].

Температурный режим многолетнемерзлых пород корректируется рядом региональных факторов. Главную роль занимает рельеф (мезо- и макроформы), литологическому и минеральному составу приповерхностных грунтов, особенности накопления снежного покрова.

Выделенные инженерно-геологические элементы указаны в таблице 1.

Таблица 1

Выделенные инженерно-геологические элементы

|

ИГЭ |

Литологическое описание |

Глубина залегания, м |

Вскрытая мощность, м Min/Max | |

|

Кровля Min/max |

Подошва Min/Max | |||

|

м1т |

(Насыпной грунт) неоднородный, состоит из песка, супеси, суглинка |

0.0/00 |

1.5/4.3 |

1.5/4.3 |

|

м35 |

торф мерзлый среднеразложившийся |

1.9/2.5 |

3.2/5.0 |

0.3/3.1 |

|

м432 |

суглинок твердомерзлый нельдистый |

4.2/8.3 |

3.5/17.0 |

1.9/12.5 |

|

м433. |

суглинок твердомерзлый слабольдистый |

5.5/10.5 |

8.0/12.5 |

2.0/4.2 |

|

м434 |

суглинок твердомерзлый льдистый |

3.2/8.0 |

9.0/10.0 |

2.0/5.8 |

|

м435 |

суглинок твердомерзлый сильнольдистый |

2.0/5.0 |

2.9/8.0 |

0.9/3.2 |

|

м815 |

супесь твердомерзлая нельдистая |

1.5/7.1 |

4.2/17.0 |

2.3/8.9 |

|

м816. |

супесь твердомерзлая слабольдистая |

2.1/6.6 |

3.3/17.0 |

2.0/13.2 |

|

м1106. |

песок пылеватый твердомерзлый слабольдистый |

2.3/7.1 |

4.2/17.0 |

1.5/13.4 |

|

м1107 |

песок пылеватый твердомерзлый льдистый, |

2.7/4.9 |

3.5/5.8 |

0.4/2.0 |

|

м1406 |

песок мелкий твердомерзлый слабольдистый |

2.4/6.6 |

4.0/17.0 |

0.5/12.5 |

|

м1407 |

песок мелкий твердомерзлый льдистый, |

3.2/4.5 |

3.9/5.1 |

0.3/1.7 |

|

м1706. |

песок средний твердомерзлый слабольдистый |

3.5/6.2 |

4.0/10.5 |

0.4/5.8 |

|

м1707 |

песок средний твердомерзлый льдистый |

3.9/6.0 |

4.2/9.4 |

0.7/5.1 |

|

М7 |

Лед, ледогрунт | |||

Криогенное строение и льдистость многолетнемерзлых грунтов в свою очередь зависит от их литологического состава, исходной влажности перед промерзанием и самими условиями промерзания. На территории участка распространены преимущественно эпигенетически сформировавшиеся грунты. Это определяется благодаря закономерному уменьшению льдистости и количеству ледяных включений с глубиной.

Каждому типу отложений характерна определенная закономерность образования криотекстур и распределение ледяных включений, величина суммарной влажности и льдистости за счет видимых включений льда.

В пределах исследуемого участка отложения классифицируются как нельдистые, слабольдистые, льдистые, сильнольдистые (по ГОСТ 25100–2020). Пески имеют массивную криотекстуру, суглинки и супеси слоистую. Грунты находятся в твердомерзлом состоянии.

Показатели физических свойств грунтов указаны в таблице 2.

Таблица 2

Показатели физических свойств грунтов

|

ИГЭ |

Литотип |

Влажность Суммарная W tot, д.е |

Потность Частиц грунта P(г/см 3 ) |

Коэффициент пористости E f (д.е) |

Число пластичности Ip (д.е) |

Показатель текучести I L (д.е) |

Льдистость суммарная Itot (д.е) |

|

м432 |

суглинок нельдистый |

0,253 |

2,69 |

0,78 |

0,101 |

0,346 |

0,228 |

|

м433 |

Суглинок слабольдистый |

0,311 |

2,68 |

0,97 |

0,089 |

1,28 |

0,295 |

|

м434 |

Суглинок льдистый |

0,510 |

2,68 |

1,78 |

0,090 |

3,81 |

0,422 |

|

м435 |

суглинок сильнольдистый |

1,409 |

2,69 |

4,89 |

0,090 |

13,13 |

0,599 |

|

м815 |

супесь нельдистая |

0,205 |

2,68 |

0,67 |

0,049 |

0,95 |

0,257 |

|

м816 |

супесь слабольдистая |

0,285 |

2,67 |

0,94 |

0,054 |

2,51 |

0,305 |

|

м1106 |

песок пылеватый |

0,216 |

2,66 |

0,71 |

- |

- |

0,367 |

|

м1107 |

песок пылеватый |

0,322 |

2,66 |

1,00 |

- |

- |

0,439 |

|

м1406 |

песок мелкий |

0,216 |

2,66 |

0,70 |

- |

- |

0,372 |

|

м1407 |

песок мелкий, |

0,254 |

2,66 |

0,80 |

- |

- |

0,426 |

|

м1706 |

песок средний |

0,209 |

2,66 |

0,66 |

- |

- |

0,374 |

|

м1707 |

Песок средний |

0,255 |

2,66 |

0,83 |

- |

- |

0,428 |

|

м7 |

Лед, ледогрунт |

30,577 |

2,427 |

13,74 |

0,079 |

48,02 |

0,885 |

По данным результатов лабораторных исследований, грунты всех стратиграфо-генетических комплексов являются незасоленными.

Льдистость верхних горизонтов эпигенетически промерзших осадков достигает 40–50 % и быстро убывает с глубиной. Содержание льда в породе может резко возрастать за счет крупных скоплений пластовых залежей льда. Пласты льда залегают на глубинах от 4–10 м и совершенно не проявляются на поверхности, что делает их весьма опасными для строительства. Мощность их достигает 5 м, а видимая её протяженность достигает 20–30 м. Нередко в отложениях вскрываются пласты, состоящие из тонких (3–10 см) слоев льда, разделенных тонкими (2–5 см) слоями льдистого суглинка.

Литература:

- Геокриологическое районирование Западно-Сибирской плиты / В. Т. Трофимов, Ю. Б. Баду, Ю. К. Васильчук, П. И. Кашперюк, В. Г. Фирсов. — М.: Наука, 1987. — 219 с.

- Галеева Э. И. Магистерская диссертация: «Геокриологическое районирование Восточно-Мессояхского нефтегазоконденсатного месторождения. Томск — 2019.

- Строкова Л. А. Районирование инженерно-геокриологических условий трассы трубопровода на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении / Л. А. Строкова, Э. И. Галеева, А. В. Леонова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2020. — Т. 331, № 10. — [С. 14–22].