Исследования в области психологии, связанные с интернетом, имеют важное значение, хотя их количество может быть ниже, чем в других гуманитарных дисциплинах. Изучение взаимодействия людей с компьютерами начало развиваться в 70-х и 80-х годах XX века и переросло в исследование различных аспектов деятельности в Интернете. Психология Интернета охватывает множество подразделов, включая когнитивную, социальную и возрастную психологию, а также кросс-культурные исследования.

Проблема интернет-зависимости активно обсуждается с 80-х годов, а термин «интернет-зависимость» был введен доктором Айвеном Голдбергом в 1996 году. Он описывает это явление как пагубное влияние на различные сферы жизни. В настоящее время термин «патологическое использование компьютера» (ПКИ) охватывает более широкий спектр поведения, включая несоциальное использование [3].

Американские психологи К. Янга и Д. Гринфилд рассматривают интернет-зависимость как многомерное явление, связанное с эскапизмом, поиском новизны и эмоциональной привязанностью. Проблема возникает, когда желание уйти от реальности становится доминирующим и приводит к отчуждению от жизни. Зависимость постепенно превращается из средства в цель, мешая решать важные проблемы и тормозя личностное развитие [7].

Разрушительная природа зависимости проявляется в том, что она поглощает время и энергию, заменяя дружбу и другие занятия. Это приводит к неспособности поддерживать жизненный баланс и развивать эмоциональные связи с окружающими [5].

Интерес к изучению психологического здоровья возник у исследователей в середине XX века и продолжает развиваться. Понятия «психологическое благополучие» и «субъективное благополучие» близки к понятию здоровой личности. Согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова, благополучие — это уравновешенное течение жизни и достижение желаемого результата [1]. В повседневной жизни оно ассоциируется с счастьем и хорошим физическим и психическим состоянием.

Психологическое благополучие — это стремление человека к внутреннему равновесию и счастью, охватывающее различные аспекты жизни и не привязанное к возрасту. Интерес к этому феномену возник в отечественной психологии возник в конце XX века [1; 2]. Однако единое определение психологического благополучия до сих пор не сформулировано.

Научная категория психологического благополучия основывается на принципах гуманистической психологии, где человек является творцом своей жизни и реализует индивидуальность через социальные роли [4].

Существует два подхода к пониманию благополучия: гедонистический, акцентирующий счастье как главную цель существования, и эвдемонистический, рассматривающий благополучие как процесс реализации потенциала [2]. Последние исследования показывают, что психологическое благополучие включает оба компонента — гедонию и эвдомию. Р. М. Райан разделил концепции на эти направления, связывая гедонизм с работами Динера и Брэдберна, а эвдемонизм — с концепциями К. Риффе и А. Ватермана.

К. Риффе разработала структуру психологического благополучия, выделив шесть компонентов: личностный рост, автономию, позитивные отношения с другими, принятие себя, целеустремленность и управление окружающей средой, формирующие его основу [2].

Как же зависимость от интернета влияет на психологическое благополучие студентов?

В последние годы интернет стал неотъемлемой частью жизни студентов, предоставляя доступ к информации и образовательным ресурсам, но также способствуя росту интернет-зависимости, что негативно сказывается на их психологическом благополучии. Студенты, формируя свою личность и социальные навыки, становятся уязвимыми к последствиям чрезмерного использования интернета. Интернет-зависимость проявляется в постоянном влечении к виртуальным активностям, что может приводить к снижению учебной успеваемости, ухудшению межличностных отношений и повышению уровня стресса. Исследования показывают, что студенты с интернет-зависимостью чаще испытывают симптомы депрессии, тревожности и социальной изоляции. В условиях высокой конкуренции и давления учебного процесса многие молодые люди ищут утешение в онлайн-пространстве, что может усугубить их психологические проблемы.

Интернет является мощным инструментом, способным изменять эмоциональное состояние и способствующим аддиктивному поведению. Исследования показывают, что пользователями Интернета в основном являются молодые люди в возрасте 18–24 лет, включая студентов. Постоянные возможности Интернета приводят к его чрезмерному использованию и формированию интернет-зависимости.

Студенты по всему миру подвергаются риску интернет-зависимости, которая связана с психологическими расстройствами, такими как депрессия, стресс и низкая самооценка. Современные условия жизни заставляют молодежь искать убежище от сложных переживаний в виртуальной реальности, что усугубляет проблему.

Интернет активно используется студентами для учебы и общения, однако это может привести к недостатку навыков межличностного взаимодействия. Социально-психологические характеристики студентов, обусловленные их возрастом и стадией формирования ценностей, делают их уязвимыми к интернет-зависимости.

И. А. Зимняя подчеркивает, что студенчество — это специфическая социальная категория с высоким уровнем образования и познавательной мотивацией. Л. В. Мардахаева отмечает, что студенческая молодежь имеет как социальные, так и психологические особенности, что делает её предрасположенной к различным зависимостям, включая интернет-зависимость. Также она отмечает, что студенческая молодежь обладает специфическими социальными и психологическими чертами, определяемыми возрастными особенностями и социально-экономическим положением, что делает их предрасположенными к зависимостям, включая интернет-зависимость. Студенты чаще используют интернет по нескольким причинам:

– Необходимость в поиске информации для учебы (семинары, экзамены, домашние задания).

– Ограниченное время для встреч с друзьями, что приводит к общению через социальные сети (VK, WhatsApp, Facebook и др.).

– Высокая познавательная мотивация и интерес к самообразованию, удовлетворяемые возможностями интернета [3].

Интернет также позволяет молодежи создавать новый образ «Я» и взаимодействовать в виртуальной среде, что может привести к негативным изменениям в личности: снижению интеллектуальных способностей, ухудшению физического состояния и изменению эмоционально-аффективной сферы. Исследования А. Ю. Егоровой, Н. А. Кузнецовой и Е. А. Петровой показали, что среди интернет-аддиктов преобладают акцентуированные типы личности (шизоидный и истероидный) [13]. Шизоидные черты связаны с интернет-активностью, а истероидные — с фрустрацией потребностей в реальном мире [6].

Н. В. Чудова выделяет следующие черты личности интернет-зависимых: сложности в принятии себя, трудности общения, склонность к интеллектуализации, чувство одиночества, агрессивность, эмоциональная напряженность, фрустрированные потребности, завышенные представления об идеальном «Я», заниженная самооценка и избегание ответственности [6].

Также, компьютерные аддикты имеют низкую адаптивность и застенчивость, что отражается на их коммуникативных навыках. Но несмотря на высокую потребность в социальном общении, они все же предпочитают виртуальное взаимодействие [5].

Однако необходимо отметить, что интернет сам по себе не является аддиктивным или пагубным. Проблема заключается в том, как человек использует интернет и с какими целями он приходит в сеть. Интернет может быть полезным инструментом для образования, коммуникации и развлечения, если используется с умеренностью и сознательностью.

В нашем исследовании мы изучали психологическое благополучие, которое может выступать в качестве одного из факторов интернет-зависимости. Гипотеза исследования заключалась в том, что степень выраженности интернет-зависимости влияет на уровень психологического благополучия студентов.

В исследовании принимало участие 52 студента в возрасте 18–24 лет, и использовались следующие методики: Тест на интернет-зависимость (К. С. Янг, адаптация В. А. Буровой) и методика «Шкала психологического благополучия» (ТТТПБ) (К. Рифф)

Респондентам было предложено анонимно оценить степень выраженности интернет-зависимости. Испытуемым были предложены 20 ситуаций, связанных с частотой использования интернет-ресурсов, а также влиянием интернета на их повседневную жизнь. Методика позволяет обнаружить три степени выраженности интернет-зависимости: обычный пользователь Интернета, есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением Интернетом, Интернет-зависимость.

Вследствие чего, было выявлено две группы: обычные пользователи сети Интернет и студенты с проблемами, связанными с чрезмерным увлечением сетью Интернет (Таблица№ 1).

Таблица 1

Результаты теста на интернет-зависимость Кимберли-Янг

|

Характеристика |

Процент испытуемых |

|

Обычный пользователь сети Интернет |

78 % (41 ч) |

|

Есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением сети Интернет |

22 % (11 ч) |

|

Интернет- зависимость |

- |

Результаты данного теста показывают, что большинство респондентов (78 %) не проявляют признаки интернет-зависимости и могут считаться обычными пользователями сети Интернет. У 22 % участников наблюдаются определенные проблемы, связанные с излишним увлечением интернетом, что может привести к негативным последствиям. Испытуемых с выраженной интернет-зависимостью выявлено не было. Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство участников теста не страдают от интернет-зависимости, что является позитивным результатом. Однако наличие проблем с чрезмерным увлечением интернетом у некоторых респондентов указывает на необходимость проведения дополнительных мероприятий по профилактике и коррекции данной проблемы.

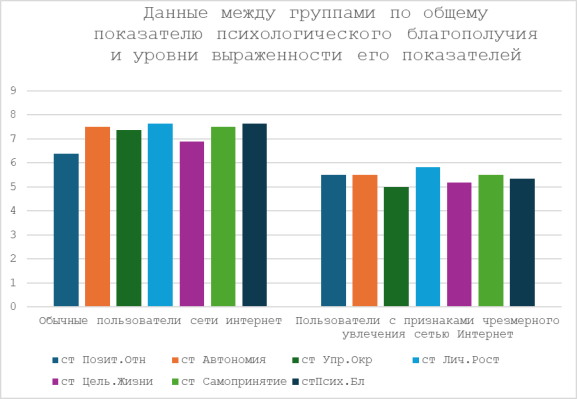

Далее нами были определены две группы студентов: «Обычные пользователи сети интернет» и «Пользователи с признаками чрезмерного увлечения сетью Интернет», и исследованы отличия между данными двумя группами по общему показателю психологического благополучия и уровню выраженности его показателей с помощью методики «Шкала психологического благополучия» (ТТТПБ) (К. Рифф).

Полученные данные представлены на рис. 1

Рис. 1

Исходя из данных средних значений шкал методики «Шкала психологического благополучия К. Рифф» для обычных пользователей сети интернет и пользователей с признаками чрезмерного увлечения интернетом, можно сделать следующие выводы:

- Обычные пользователи сети интернет демонстрируют более высокие значения по всем шкалам, что свидетельствует о их позитивных отношениях с другими, высокой автономии, способности к управлению окружением, стремлении к личностному росту, определенных целях в жизни, хорошем самопринятии и высоком психологическом благополучии.

- Пользователи с признаками чрезмерного увлечения интернетом, наоборот, демонстрируют более низкие значения по всем перечисленным шкалам, что указывает на возможные нарушения в отношениях с окружающими, ограниченную автономию, трудности в управлении окружением, нестабильность в целях жизни, проблемы со степенью самопринятия и низкое психологическое благополучие.

Из данных, представленных в Диаграмме 1, видно, что у группы «Обычные пользователи сети интернет» общий показатель психологического благополучия и такие его компоненты, как «Позитивные отношения с другими людьми», «Автономия», «Управление средой», «Личностный рост», «Цели в жизни», «Самопринятие», имеют более высокий уровень выраженности чем у группы «Пользователи с признаки чрезмерного увлечения сетью Интернет».

Следовательно, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что чрезмерное увлечение интернетом может негативно сказываться на психологическом благополучии индивидов.

Пользователи с признаками интернет-зависимости испытывают трудности во взаимоотношениях с окружающими, имеют ограниченную автономию и испытывают проблемы в управлении своим окружением. Они также выражают нестабильные цели в жизни, имеют проблемы со степенью самопринятия и низкий уровень психологического благополучия.

В то же время, обычные пользователи интернета демонстрируют более высокие значения по всем шкалам психологического благополучия, указывающим на их позитивные отношения с другими, высокую автономию, умение управлять своим окружением, стремление к личностному росту, определенные цели в жизни, хорошее самопринятие и высокое психологическое благополучие.

Таким образом, необходимо уделить внимание проблеме интернет-зависимости и разработать меры по ее предотвращению и лечению, чтобы обеспечить психологическое благополучие индивидов.

Литература:

- Водяха С. А. Предикторы психологического благополучия студентов // Педагогическое образование в России. 2013. № 1.- https://cyberleninka.ru/article/n/prediktory-psihologicheskogo-blagopoluchiya-studentov

- Водяха С. А. Психометрические показатели опросника психологического благополучия // Педагогическое образование в России. 2017. № 4. https://cyberleninka.ru/article/n/psihometricheskie-pokazateli-oprosnika-psihologicheskogo-blagopoluchiya -

- Войскунский А. Е., Митина О. В., Гусенова А. А., Рустамова Н. Э. Диагностика зависимости от Интернета: сравнение методических средств // Медицинская психология в России. 2015. № 4 (33). https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-zavisimosti-ot-interneta-sravnenie-metodicheskih-sredstv -

- Мельник Ю. И. Психологическое благополучие личности / Ю. И. Мельник, В. Н. Колесников; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2018. — 125 с. https://elibrary.petrsu.ru/books/31504

- Мингазов А. Х., Кузнецова Е. В., Муслимова Л. М. Интернет зависимость у пользователей социальных сетей // Вестник СМУС74. 2016. № 4 (15). https://cyberleninka.ru/article/n/internet-zavisimost-u-polzovateley-sotsialnyh-setey

- Шаталина М. А. Анализ факторов, влияющих на формирование Интернет-аддикции // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2009. С. 188–192.- https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-faktorov-vliyayuschih-na-formirovanie-internet-addiktsii

- Янг К. С. Диагноз — интернет-зависимость // Мир Интернет. № 2. 2000. С. 24–29