В статье рассматривается динамика в способах передачи реалий с русского языка на английский в течение XX века на примере переводов повести Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» за авторством К. Гарнетт, Р. Пивира и Л. Волохонской. Проблема перевода культурно-специфических реалий остается одной из наиболее сложных задач межъязыковой коммуникации, особенно при работе с классическими литературными текстами, насыщенными философскими и социальными концептами. Актуальность работы подтверждается и растущим интересом академического сообщества к вопросам культурной адаптации текстов. В условиях глобализации, когда запрос на аутентичное восприятие классики за рубежом растет, анализ переводческих решений в «Записках из подполья» приобретает не только лингвистическое, но и культурологическое значение.

Ключевые слова: перевод, реалия, культурема, художественная литература.

The article considers the dynamics of transferring realities from Russian to English during the XX century on the examples of translations of F. M. Dostoevsky's “Notes from Underground” by K. Garnett, R. Pevear and L. Volokhonsky. The problem of translating specific cultural realities is claimed to be one of the most difficult tasks of interlingual communication, especially in point of translating classical literary texts filled with philosophical and social concepts. The growing interest of the academic community in the issues of cultural adaptation of texts represents the relevance of the work as well. With the demand for authentic translations of classics abroad growing, due to the globalization the analysis of translation solutions in “Notes from Underground” acquires not only linguistic but also cultural significance.

Keywords: translation, culture-specific concept, cultureme, classics.

Введение

По данным Scopus и Web of Science [5, C. 185–203, 36], за последнее десятилетие количество публикаций, посвященных переводу русской классики, увеличилось на 37 %, при этом особое внимание уделяется стратегиям передачи национально-маркированных элементов. Данную статистику можно проследить в трудах Дж. Мандея [6] и С. Басснет [3].

Изучение реалий как лингвокультурных феноменов занимает важное место в современной лингвистике и переводоведении. Реалии представляют собой слова и выражения, обозначающие предметы, явления и понятия, характерные для определенной культуры и отсутствующие в других языковых сообществах [1]. Их перевод сопряжен с рядом трудностей, обусловленных отсутствием прямых эквивалентов в языке перевода, что требует применения специальных стратегий и методов. Термин «реалия» в лингвистике и переводоведении остается дискуссионным, что обусловлено его междисциплинарным характером. Передача реалий в художественном переводе представляет собой один из ключевых аспектов, обеспечивающих аутентичность и смысловую наполненность переведенного текста. Как показывает практика, реалии включают в себя не только специфические культурные и исторические элементы, но и лексико-грамматические аспекты, связанные с особенностями языка оригинала. [4]

В ходе развития лингвистики и переводоведения были сформулированы конкретные стратегии перевода и адаптации реалии при переводе с исходного языка на язык-цель. Однако ни одна из стратегий не является панацеей, и далеко не всегда предоставляет возможность отразить весь культурный пласт, заложенный в переводимой лексеме, а также все коннотации, которые могут воспринять носители исходного языка. Традиционно выделяются следующие стратегии перевода: калькирование, транслитерация, описательный метод, функциональная замена.

При переводе реалий переводчик также может прибегать к использованию различных лексические трансформации, являющихся элементом общей методологии в лингвистике: транскрибирование, конкретизация, генерализация, модуляция/смысловое развитие, компенсация, целостное преобразование, семантический неологизм, контекстуальная замена. [2]

Анализ динамики подходов в переводе реалий в течение XX века

Современный переводчик выступает в роли культурного посредника для реципиента, который может встретиться с той или иной реалией впервые. А при условии, что культурный аспект для реципиента является абсолютно неизвестным, перед переводчиком появляется еще более трудная задача — знакомство реципиента с культурным кодом исходного языка. Впрочем, глобализация многих аспектов нашей жизни привела к тому, что многие термины перекочевали в другие языки и на сегодняшний день могут восприниматься носителями переводящего языка как естественные.

Повесть Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» переводилась на английский язык несколько раз, и каждый перевод отражал особенности эпохи, стиля и подхода переводчика. Так или иначе каждый автор транслировал основные тенденции, существующие в языкознании и переводоведении. Важным вопросом является и всегда являлся вопрос передачи авторского замысла и тех подтекстов и коннотаций, которые были заложены в нём.

В ходе работы были проанализированы два варианта перевода повести «Записки из подполья»: перевод К. Гарнетт, представленный в 1918 году, и совместная работа Р. Пивира и Л. Волохонской, опубликованная в 1993 году. В каждом из переводов было выделено по 235 примеров того, как та или иная реалия, характерная для русскоязычной культуры была переведена и адаптирована на английский язык.

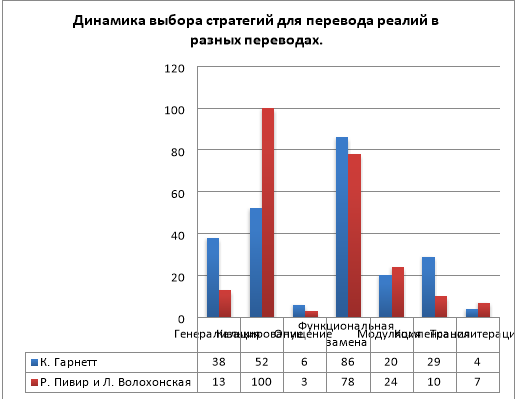

Наиболее продуктивными способами перевода являются функциональная замена (при которой переводчик подбирает аналог понятия в переводящем языке) и калькирование. Однако пропорции частотности применения этих стратегий у каждого переводчика различается. Так, К. Гарнетт применила данный прием в 86 случаях, что составляет 37 % от общего количества встретившихся примеров, а в переводе Р. Пивира и Л. Волноховской функциональная замена встречается в 78 случаях — 34 %. Калькирование в переводе К. Гарнетт было применено в 52 случаях, у Р. Пивир и Л. Волноховская в 100 случаях. Общий процент применения калькирования возрастает в версии перевода, представленной в 1993 году, что подтверждается причинами, описанными в теоретической главе, связанными с процессом глобализации. Частотность применения калькирования в каждом из переводов равняется 22 % и 40 % соответственно.

Транслитерация встречается в переводах не так часто, как на это можно было бы рассчитывать, и преимущественно применяется для перевода имен собственных, например, названия улиц и говорящих имён. У К. Гарнетт встречено 4 примера (2 %), у Р. Пивира и Л. Волноховской — 7 (3 %) примеров.

Весьма часто переводчики применяли описательный перевод, в частности, за счёт использования модуляции и компенсации. Атрибуты и понятия, заключенные в реалиях, были развёрнуто представлены за счёт соответствующих эпитетов, буквальной описания того, как выглядит та или иная реалия, а также «развёртывания» понятия. Модуляция у К. Гарнетт встречается 20 раз (8 %), компенсация — 29 раз (12 %). У Р. Пивира и Л. Волноховской модуляция встречается 24 раза (11 %), компенсация — 10 раз (5 %).

Применения генерализации и опущения также находит своё место в переводе обоих авторов. Однако данный способ однозначно не является выигрышным, так как во всех рассмотренных случаях реалия была потеряна или размыта при переводе. У К. Гарнетт генерализация встречается 38 раз (в 16 % случаев), опущение — 6 раз (в 3 % случаев). У Р. Пивира и Л. Волноховской общее количество применения генерализации и опущения заметно сократилось: число применения генерализации составляет 13 раз (16 %), опущения — 3 раза (1 %).

Общую динамику того, как переводчики подошли к передаче аутентичных реалий в своих переводах можно увидеть в представленной далее таблице (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика выбора стратегий для перевода реалий в разных переводах

Рассмотрим несколько примеров того, какие аналоги предлагает К. Гарнетт в своём переводе.

…не верят ему ни на грош … — …do not put aha’porth of faith in him…

В этом примере удачно сохраненная реалия денег: где в русском языке используется такая денежная единица как грош, в английском языке предлагается вариант — полпенни (англ. ha’porth).

…просто гаденький человек, шенапан . — …but simply a nasty person, animpostor .

Здесь используется более нейтральное понятие, вследствие чего теряется аспект того, что персонажам повести, которые являясь питерской интеллигенцией, свойственно использовать термины и ссылаться на реалии, существующие во французском языке и культуре.

…деньги получат, в кабачок пойдут, потом в часть попадут… — …receive their pay, they go to thetavern , then they are taken to the police-station…

Хотя выбранный аналог и соответствуют временному контексту, теряется «слэнговость» в самой словоформе реалии, отношение персонажа к тому, о чем он говорит.

Примерами применения калькирования служат следующие предложения:

…что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу… — …that I was simply scaring sparrows at random and amusing myself…

…ведь и золотые булавки от скуки втыкаются… — …will be thankful for thegold pins then…

Генерализация встречается в следующих примерах:

Впрочем, я ни шиша не смыслю… — However, I know nothing at all …

Таков уж мой обычай . — That was my way .

Применение генерализации выливается в то, что язык упрощается, идиостиль автора теряется, а сами реалии размываются и более не несут в себя те понятия и образы, которые хотел передать автор.

Также рассмотрим как использование модуляции, так и переводческих трансформаций.

Потом я слыхал об его казарменно-поручичьих успехах, о том, как он кутит . — Afterwards I heard of his barrack-room success as a lieutenant, and of the fast life he was leading .

Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась, и… — And I worked myself up to such a pitch that I began to have a lump in my throat myself, and…

Стратегия транслитерации встречается в переводе К. Гарнетт не так часто, и зачастую относится к переводу имён собственных: имён персонажей и говорящих имён, наименований улиц, заведений и т. д.

…охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами … — …always on the look out for Kostanzhoglos and Uncle Pyotr Ivanitchs …

Помимо всего прочего в тексте также встречается несколько примеров использования опущения:

Нет-с , я не хочу лечиться со злости. — No , I refuse to consult a doctor from spite.

Мосье Зверков был все время и моим школьным товарищем. — This Zverkov had been all the time at school with me too.

В сравнении с переводом К. Гарнетт в версии, представленной совместным трудом Р. Пивира и Л. Волохонской, наблюдается четкая динамика: в аналогичных 235 примеров частотность использования калькирования заметно выросла; практически в разы сократилось число использования генерализации — перевод становиться более чётким и аутентичным; также сократилось количество использования опущения, а частота применения модуляции и транслитерации незначительно выросла. Все это указывает на то, что переводчики в ходе своей работы всё больше учитывают контекст, отдают отчёт тому факту, что в ходе глобализации англоязычный читатель будет с большей вероятностью знаком (даже косвенно) с переводимой реалией, или, в крайнем случае, будет готов воспринять новый опыт.

Калькирование в варианте перевода Р. Пивира и Л. Волохонской:

У меня с ним полтора года за эту саблювойна была. — I was at war with him over that sabre for a year and a half

…что составляло уже верх лакейства . — …which constituted the height of lackeydom .

Даже ведь какая-то игривость маркизская ? — And that certain marquisian playfulness, even?

Стратегия поиска функциональной замены выражается в следующих примерах

…хотел только гнусно пофорсить … — …I simply had a vile wish to swagger …

Всему свету вглаза скажу ... — I’ll say it in the whole world’s face ...

…дайте дух перевести … — …let me catch my breath ...

Модуляция и компенсация также встречаются:

Я прежде служил , а теперь не служу. — I used to be in the civil service ; I no longer am.

Я просто баловством занимался… — I was simply playing around …

…премудрых советчиков и покивателей … — …most wise counsellors and waggers of heads …

Генерализация и опущение, как было сказано выше, встречается крайне редко. С прагматической точки зрения, их использование в переводе обусловлено тем, что реалия задается контекстом.

Заключение

При переводе с русского на английский язык переводчики стараются сохранить стилистику оригинала, особенности речи персонажей и лексики, которую они используют, однако делают это разными способами. В частности, Р. Пивир и Л. Волохонская более охотно прибегают к калькированию, меньше применяют генерализацию, чтобы сохранить точность перевода, и предпочитают допускать меньше вольностей в передаче оригинального текста. Также этот вариант перевода и примеры передачи реалий более чутко относятся к эпохе, описанной в произведении, сохраняя аутентичность текста.

Самыми продуктивными приемами перевода реалий в повести Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» в адаптациях произведения К. Гарнетт, Р. Пивира и Л. Волохонской являются функциональная замена и калькирование. Однако, Р. Пивир и Л. Волохонская заметно более склонны к использованию этой стратегии, они не боятся сохранить оригинальный язык, передать то или иное понятие в соответствии с трактовкой автора. Реалии в их переводе лучше отражают историческую эпоху и культурный аспект.

Литература:

- Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. // М.: Высшая школа. — 1980.

- Надеждена Н. Г., Юдина Г. К. Переводческие трансформации и приемы перевода. / Методические указания к практическому курсу профессионально ориентированного перевода для студентов, обучающихся по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» // Н. Новгород: ННГАСУ. — 2015–28 с.

- Bassnett S. Translation and World Literature // Routledge. — 2017.

- Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. — 1995.

- Gile D. Translation Studies in Scopus: A Bibliometric Overview / Target. International Journal of Translation Studies. — 2018. — № 30 (2). — C. 185–203.

- Munday J. Introducing Translation Studies: Theories and Applications (4th ed.) // Routledge. — 2016.