Современная наука в настоящее время пока не выработала единого подхода к определению понятия «экологическое воспитание». Существуют три основных подхода, в рамках которых данное понятие трактуется с разных позиций. Представители первого направления рассматривают его в качестве составляющей экологической культуры, вторая группа специалистов делают акцент на формировании необходимых знаний, умений и навыков, представители третьей группы напрямую увязывают экологическое воспитание с бережным отношением к природе.

На наш взгляд, эти подходы не противоречат друг другу, а лишь показывают многогранность этого понятия. В своей работе под экологическим воспитанием мы будем понимать прежде всего образовательный процесс, основанный на получении обучающимися необходимых знаний, которые являются основой как экологической культуры, так и экологической деятельности.

В современной системе образования вопросам экологии уделяется достаточно большое внимание. Например, в ФГОС основного общего образования прописано, что при изучении естественно-научных предметов, например биологии, предметные результаты должны отражать: «проведение экологического мониторинга в окружающей среде», «формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе», «осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных» [3]. В Концепции непрерывного экологического образования в системе общего образования Челябинской области сказано, что экологическое образование в рамках основного общего образования выступает в качестве экологической составляющей естественно-научных предметов. Вместе с тем хочется отметить, что в современной школе биологии отводятся не самые ведущие позиции среди других учебных предметов. Тем не менее одной из основных задач непрерывного экологического образования в рамках вышеобозначенной Концепции является «включение в содержание экологического образования учащихся современных научных знаний о природе, обществе и экономике Челябинской области» [1]. На наш взгляд свой вклад в решение данной задачи могут внести именно учителя биологии. Современная система образования позволяет учителям отойти от привычной формы проведения уроков, что значительно повышает их качество и результативность. Современный урок можно организовать в виде дискуссий, конкурсов, деловых игр, практических исследований, экскурсий, мозговых штурмов и т. д. На таких занятиях школьники не только получают и усваивают необходимые знания, но и формируют у себя целый ряд компетенций или так называемых гибких навыков: креативность, критическое мышление, работа в команде, коммуникация и т. д. В качестве наглядного примера подобного занятия в данной работе хочется показать этапы организации урока по биологии в рамках экологического воспитания.

При изучении темы «Классы цветковых растений. Семейства: Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные» класс делится на несколько подгрупп для каждой из которых готовятся отдельные задания.

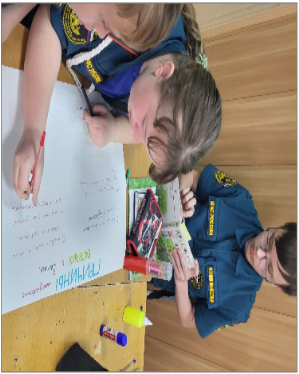

Ученики первой, второй и третьей группы, используя учебник и информацию из дополнительных источников, заполняют соответствующие таблицы по семейству «пасленовые», «бобовые» и «сложноцветные». Четвертая группа учеников собирает необходимый материал о растениях, принадлежащих к данным семействам из Красной книги Челябинской области. Пятая группа, которая называется «Экологический патруль», должна подготовить и презентовать стенгазету по теме урока (см. рис. 1).

Рис. 1. Работа группы «Экопатруль» на уроке биологии

Подобный урок относится к проблемно-поисковому типу и предполагает работу учителя на уровне организатора и максимальную вовлеченность учеников через фронтальную и групповые формы работы.

Урок начинается со вступительной части, на которой учитель организует проверку опорных знаний обучающихся. Для этого у каждого ученика на столе лежит конверт с заданием в виде таблицы, которую необходимо заполнить. По результатам выполненных заданий ученики осуществляют самопроверку.

Во второй части урока учитель при помощи вводной беседы создает у обучающихся мотивацию к изучению нового материала. Взаимодействие с учениками должно быть выстроено таким образом, чтобы они сами постарались сформулировать тему урока и определить основные задачи. Как показывает практика, наиболее эффективным приемом на данном этапе являются загадки по теме урока, отгадки, которые являются подсказками для учеников для формулирования основной темы занятия. В нашем случае можно использовать следующие загадки:

- Раскололся тесный домик на две половинки, и посыпались оттуда бусинки — дробинки (горох);

- Этот чудо-плод мы едим круглый год: пюре, супы, салат, окрошка, везде присутствует…(картошка);

- На солнышко похож я и солнышко люблю. К нему всегда вращаю я голову свою (подсолнух);

Для стимулирования процесса формулировки темы урока можно задать наводящие вопросы: «Эти растения являются представителями какого отдела (что у них есть общего?)», «На какие классы делятся цветковые растения?», «На что делятся классы? Что общего у этих растений, изображенных на слайде?». В результате ответов на наводящие вопросы ученики должны сформулировать тему урока «Семейства класса двудольные растения» и определить основную цель занятия — изучить семейства, представителей семейств, признаки двудольных растений.

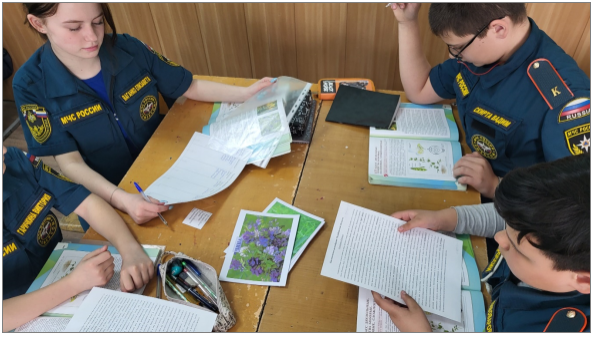

Основную часть урока ученики работают в группах по индивидуальным заданиям (см. рис. 2).

Рис. 2. Групповая работа на уроке биологии

В результате групповой работы ученики усваивают новые знания, учатся работать с информацией из различных источников, устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых явлениях, находить ответы на проблемные вопросы, самостоятельно формулировать выводы. Заканчивается такая работа обязательной физминуткой. Основная часть урока завершается заслушиванием отчетов по итогам работы каждой группы, обсуждением результатов и ответами на вопросы. В качестве обратной связи проводится интерактивная развивающая игра «Распределение растений по семействам».

В заключительной части урока происходит подведение итогов, выявляется качество и уровень овладения знаниями, при необходимости происходит их коррекция. Обучающиеся оценивают работу друг друга.

Таким образом, урок биологии, организованный и проведенный в проблемно-поисковой форме, позволяет не только достичь обучающимся предметных, метапредметных и личностных результатов, но и оказывает положительное воздействие на формирование эколого-нравственного воспитания личности.

Сегодня экологическое воспитание в педагогической науке рассматривается как одно из основных направлений всего воспитательного процесса. Именно экологическое воспитание позволяет сформировать у школьников такие качества личности как самоконтроль и самоограничение, критическое отношение к себе и другим, умение объективно оценивать результаты и последствия своей деятельности.

Литература:

- Концепция непрерывного экологического образования в системе общего образования Челябинской области [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ipk74.ru/upload/iblock/73a/73af2f8f3ffb9b386a78e6253a6879ea.pdf

- Леднева, О. С. Экологическое воспитание школьников / О. С. Леднева. — Текст: непосредственный // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, сентябрь 2015 г.). — Краснодар: Новация, 2015. — С. 74–79. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/203/8674/

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo