В статье рассмотрены планировочные и функциональные решения городской жилой застройки со второй половины XIX века по настоящее время. Последовательно изучена история изменений проектных решений и выявлены различные подходы к проектированию. Полученные сведения позволяют частично проследить эволюцию развития планировочных решений жилых территорий в крупных городах и являются предпосылкой для разработки новых проектных решений.

Ключевые слова: жилой квартал, жилая застройка, жилой комплекс, многоквартирное жилье, планировочные решения.

Во второй половине XIX века в России произошел массовый переход от ручного труда к машинному, от мануфактурного к фабричному производству. В итоге начался активный приток рабочего класса из деревень в крупные города. Значительное увеличение рабочего населения привело к нехватке жилья. Начали разрабатываться различные методы проектирования жилых территорий, которые отвечают на следующие требования: комфортное планировочное решение, наличие и необходимое количество инфраструктуры и социальных учреждений, создание мест для тихого и активного отдыха, организация рекреации и экономически — выгодное строительство. До сих пор было разработано и реализованы разные методы проектирования жилья и жилой территории.

В статье рассматривается проектирование массового жилья в России в период с конца XIX века по сегодняшний день, на предмет методов проектирования с целью выявить причины и предпосылки для новых проектных решений и сделать вывод о применяемых по сегодняшний день проектных решений. Исследование было разделено на 4 временные рамки: вторая половина XIX века, новый метод промышленности; первая половина XX века, новый политический строй; вторая половина XX века, послевоенный период; XXI век, настоящее время. Были изучены подходы к проектированию территории и зданий жилого назначения в разное время в зависимости от политической, экономической и демографической ситуации в городах.

Вторая половина XIX века, революция в промышленности

Развитие промышленности во второй половине XIX века требовало большого количества рабочих рук, что вызвало острую нехватку жилья. В то время в городах строились многоквартирные доходные дома — жилое здание из нескольких этажей, секционной планировки, на каждом этаже расположены по 2–4 квартиры, в квартирах есть несколько комнат, ванная, санузел и кухня, на первых этажах возможно расположение магазинов и услуг. Доходные дома строились на арендованных или купленных землях, основные задачи территории застройки была прибыль за счет аренды помещений. Стоимость жилья в доходных домах было недоступно для рабочего класса, аренду могли позволить обеспеченные граждане или специалисты, проживание которым оплачивалось за счет капитала производства. Рабочий класс тогда арендовал комнаты или койко-место, не редко встречалось обустройства жилья в подвале зданиях. Такое соседство привело к ухудшению эпидемиологической обстановки и развитию преступности.

К концу XIX века, владельцы фабрик начали решать жилищный вопрос для своего рабочего класса. На территории производства строились поселения с жильем казарменного типа — деревянные или кирпичные 1–4-этажные бараки с большими помещениями, оборудованным в 1–2 яруса нарами, или отдельные комнаты (каморки) для семейных, с кухней-столовой и санузлом. Небольшие производства строили одноэтажные деревянные бараки, так же, с большими помещениями оборудованные в 1–2 яруса нарами, с кухней-столовой и санузлом. На территории могло быть минимальное благоустройство или его вовсе не было. (Рис. 1)

![Типичный проект деревянного барака на 50 человек. План. [2, с. 77]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.001.png)

Рис. 1. Типичный проект деревянного барака на 50 человек. План. [2, с. 77]

В крупных городах для крупных производств строились поселения. На территории поселения было несколько жилых домов и благоустройство, из инфраструктуры могли быть магазины, школы и детские сады. (Рис. 2)

![Петербург. Поселение для рабочих при заводе «Сан-Галли», 1879 г. Д. Д. Зайцев. Генеральный план. [1, с. 71]: 1 —Территория завода 2 — Территория школы со стадионом. 3 — Жилая территория](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.002.png)

Рис. 2. Петербург. Поселение для рабочих при заводе «Сан-Галли», 1879 г. Д. Д. Зайцев. Генеральный план. [1, с. 71]: 1 —Территория завода 2 — Территория школы со стадионом. 3 — Жилая территория

Первая половина XX века, новый политический строй

В октябре 1917 года произошла революция, был установлен новый политический строй — социализм.

20 августа 1918 г. Президиум ВЦИК издал декрет «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах». [2] В распоряжение местных Советов перешли все жилые строения. Началось массовое переселение рабочих в конфискованные у буржуазии доходные-дома. Бывшие доходные дома рассматривались как рабочие жилища нового типа. Получив тогда еще в бесплатное пользование жилые помещения, жильцы самостоятельно организовывали органы самоуправления и домовые коммунальные учреждения, например, общие кухни-столовые, детские сады, ясли, красные уголки, библиотеки-читальни, прачечные и т. д. Эта форма коллективного содержания стали называть дом-коммуна.

Тогда стал решаться вопрос проектирования таких домов-коммун, соответствующих функциональным потребностям населения, какого-либо определённого типа объемно-планировочного решения не было. Разрабатывались три метода проектирования: 1) рабочий поселок-коммуна, состоящий из отдельных жилых домов и отдельно общественных зданий, 2) комплексные жилые дома с общественным сектором на первых этажах, 3) переходный тип дома, который бы способствовал постепенному внедрению новых бытовых помещений.

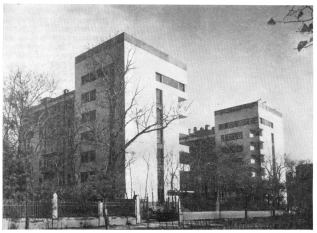

В основном строились жилые кварталы с домами коридорного типа, на территории которых были общественные здания. (Рис. 3) (Рис. 4)

![Москва. Жилой дом кооператива «Дукстрой». 1927–1928 гг. Архитектор А. Фуфаев. Общий вид, план типового этажа. [2, с. 80]: 1 —Двухкомнатные квартиры; 2 — Однокомнатные квартиры; 3 — Банные и душевые; 4 — Холл](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.004.png)

Рис. 3. Москва. Жилой дом кооператива «Дукстрой». 1927–1928 гг. Архитектор А. Фуфаев. Общий вид, план типового этажа. [2, с. 80]: 1 —Двухкомнатные квартиры; 2 — Однокомнатные квартиры; 3 — Банные и душевые; 4 — Холл

![Москва. Хавско-Шаболовский проезд. Общественное здание при домах-коммунах. 1926–1928 гг. Архитекторы: Г. Вьфензон, С; Айзикович, Е. Волков. Общий вид. Проект планировки. Фрагмент плана этажа с общественным сектором. [2, с. 55]: 1 — вестибюль; 2 — столовая; 3 — детский сад; 4 — ясли](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.005.png)

![Москва. Хавско-Шаболовский проезд. Общественное здание при домах-коммунах. 1926–1928 гг. Архитекторы: Г. Вьфензон, С; Айзикович, Е. Волков. Общий вид. Проект планировки. Фрагмент плана этажа с общественным сектором. [2, с. 55]: 1 — вестибюль; 2 — столовая; 3 — детский сад; 4 — ясли](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.006.png)

Рис. 4. Москва. Хавско-Шаболовский проезд. Общественное здание при домах-коммунах. 1926–1928 гг. Архитекторы: Г. Вьфензон, С; Айзикович, Е. Волков. Общий вид. Проект планировки. Фрагмент плана этажа с общественным сектором. [2, с. 55]: 1 — вестибюль; 2 — столовая; 3 — детский сад; 4 — ясли

В середине 20-х гг. пришли к выводу, что малоэтажные здания и дома-коммуны не могут рассматриваться как основные типы массового жилищного строительства. Началось строительство жилых домов секционной планировки, Квартиры стали более благоустроенными, их преимущество от планировки доходных домов было в том, что предусматривалось сквозное проветривание и отсутствие проходных комнат.

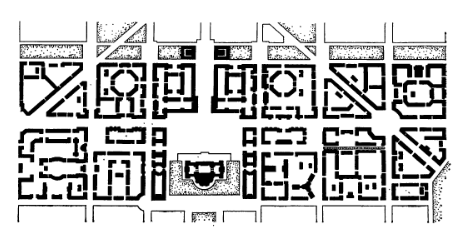

Переход к застройке городских жилых комплексов секционными домами потребовал от архитекторов разработки новых типов секций, позволяющих проектировать жилые комплексы с относительно плотной застройкой и в то же время создавать разнообразные по объемно-пространственной композиции кварталы с обилием воздуха и зелени. (Рис. 5) (Рис. 6)

![Г. Горький. Автозаводский район. Квартал № 4. Архит. И. Голосов, 1936 г. Общий вид. План секции. [2, с. 205]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.007.png)

![Г. Горький. Автозаводский район. Квартал № 4. Архит. И. Голосов, 1936 г. Общий вид. План секции. [2, с. 205]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.008.png)

Рис. 5. Г. Горький. Автозаводский район. Квартал № 4. Архит. И. Голосов, 1936 г. Общий вид. План секции. [2, с. 205]

![Москва. Жилой квартал на Дубровской улице. 1926–1927 гг. Архитекторы М. Мотылев, Н. Молоков. Генплан. [2, с. 150]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.009.png)

Рис. 6. Москва. Жилой квартал на Дубровской улице. 1926–1927 гг. Архитекторы М. Мотылев, Н. Молоков. Генплан. [2, с. 150]

В жилых кварталах, были детские сады (иногда их располагали в первых этажах жилого дома), отдельное здание школы с территорией, магазины и бытовое обслуживание. Создаются дворы и скверы для тихого отдыха, площадки для спорта, и появляются нормативы по озеленению придомовых территорий.

В 30-х годах ХХ века идет активная разработка типовых домов для ускорения строительства, начинается строительство из крупнопанельных и крупноблочных конструкций, которые производятся на заводах стандартных размеров. Требованию к благоустройству территории остаются прежними.

Так в Советском Союзе произошел переход, от обособленной от района квартальной застройки, со своим общественным сектором и внутренним дворовым пространством, к массовому строительству типовых домов более большей по площади территории и открытыми, сквозными придомовыми территориями.

Вторая половина XX века, послевоенное время

В послевоенный период идет разработка по типизации жилья, развиваются строительные технологии, идет массовое жилищное строительство зданий со средней и повышенной этажностью. Жилая территория застраивается домами определенной серии и этажности, формируя микрорайонную застройку. (Рис. 7)

Территория, отведенная под микрорайон, диктовала количество домов, их этажность и серию. Это зависело от площади территории и ее расположения в черте города, ориентации к улично-дорожной сети, сторонам света и розы ветров. Планировка территории в те времена была строго геометричной, линейной, градостроители словно создавали линейный узор, такая планировка позволяла компактно расположить большое количество зданий с учетом всех гигиенических требований. В микрорайонную застройку входили жилые дома, парки и скверы, гаражные кооперативы, детские сады, школы, торговля и бытовые услуги и другие социальные учреждения для обслуживания всего района.

![Ленинград. Московский проспект. Генплан. Общий вид. [2, с. 288]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.011.png)

Рис. 7. Ленинград. Московский проспект. Генплан. Общий вид. [2, с. 288]

В 1960-х годах разрабатывается новая идея планировки жилых зданий и инфраструктуры — многофункциональный жилой комплекс. Это единое здание, которое состоит из нескольких жилых домов и соединяется за счет первых этажей, которые несут в себе обслуживающую функцию. Там располагались магазины, бытовые услуги, развлечения, так же социальные учреждения, такие как детские сады, поликлиники и пр. Идея заключалась, не только в бытовом обслуживании, но и в торговых и развлекательных услугах не посредственно в жилом доме. Многофункциональные жилые комплексы располагались вдоль проспектов или бульваров, так основание жилого дома работало не только для жильцов, но еще и для всего района. (Рис. 8)

![Минск. Жилой комплекс на бульваре Толбухина. Архитектор Ю. Шпит. 1965 г. Общий вид. План по первому этажу. [2, с. 577]](https://articles-static-cdn.moluch.org/articles/j/91556/images/91556.013.jpg)

Рис. 8. Минск. Жилой комплекс на бульваре Толбухина. Архитектор Ю. Шпит. 1965 г. Общий вид. План по первому этажу. [2, с. 577]

На сегодня идея жилых комплексов нашла свое место, но немного изменила свою функциональную задачу. В зависимости от расположения в городе она играет определенную роль. Так, например, если многофункциональный комплекс располагается в центре города, то его роль заключается скорее в общественно-деловой сфере, с включением в себя жилых помещений (апартаменты или гостиницы). Если жилой комплекс строится в периферийном районе или в городах — спутниках, то это, прежде всего, жилой дом с общественным сектором, однако есть требование о разделении входа в жилые дома и в общественный сектор. Обязательно на прилегающих к территории жилых комплексов должна быть школа и детские сады с необходимым количеством мест.

XXI век, настоящее время

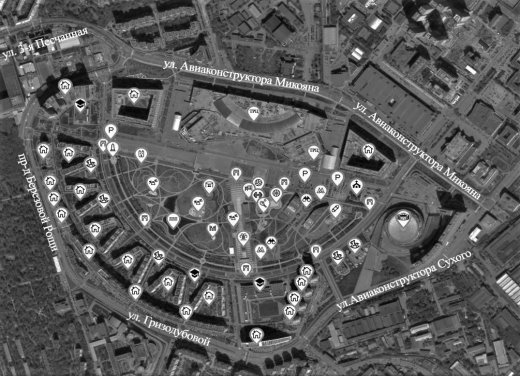

Сегодня архитекторы все больше применяют квартальный тип. Внимание уделяется формированию небольшой территории жилыми домами и необходимыми социальными сооружениями, отдельным дворовым пространством, которая имеет необходимое сквозное проветривание, собственной парковочной территорией и расположением на первых этажах магазинов и бытовых услуг с внешнего периметра квартала. Жилые кварталы формируют жилой район, который может включать в себя парки, торгово-развлекательные центры, спортивные сооружения, многофункциональные комплексы и прочее.

Примером современного жилого района, сформированного небольшими жилыми кварталами, является микрорайон Ходынское поле в Москве. Вдоль Улицы Авиаконструктора Микояна располагается торгово-развлекательный комплекс, по двум сторонам от него жилые дома с обособленной придомовой территорией и подземным паркингом, за ним парковая зона с бизнес-центром и церковью. По улице Авиаконструктора Сухова многофункциональный и спортивный комплексы, по Гризодубовой улице- жилые кварталы. (Рисунок 9)

Рис. 9. Москва, Хорошевский район, микрорайон Ходынское поле

Вывод проведенного исследования.

В данном исследовании рассмотрено развитие «домов-коммун» начала 20-го века и трансформация этой градостроительной модели в современные жилые кварталы.

Комплекс жилых домов с необходимой инфраструктурой — продовольственные магазины, бытовые услуги, детские сады и т. д., также внутреннее дворовое пространство с озеленением. Разработаны строительные правила и санитарные нормы, обеспечивающие комфортные условия проживания. Такой вид объемно — планировочного решения позволяет людям комфортно чувствовать себя не только в своем жилом помещении, но и на придомовой территории.

Жилые кварталы формируются вблизи рекреационных и общественных территорий: парки, скверы, торгово- развлекательные, многофункциональные и спортивные комплексы и прочее, образуют отдельную районную территорию. Такой метод планировки позволяет избегать образования «спальных районов», предлагает людям разный досуг вблизи от дома и удобное расположение рабочих мест.

Литература:

- Баранов Н. В., Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Архитектура XIX — начала XX в. — Н. В. Баранов, А. В. Бунин, В. В. Большаков, В. Е. Быков, Н. П. былинкин — М.: Издательство литературы по строительству, 1972 г.

- Баранов Н. В., Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Архитектура СССР — Н. В. Баранов, А. В. Бунин, Н. П. Былинкин, Б. В. Веймарн, А. В. Иконников — М.: Издательство литературы по строительству, 1975 г.

- Бондаренко И. А. Архитектура в истории русской культуры — М.: Издательство КомКнига, 2007 г.

- Бабуров В. В., Планировка и застройка городов — В. В. Бабуров, П. И. Гольденберг, Л. С. Залесская, В. А. лавров — М.: Издательство Литературы по строительству и архитектуре, 1956 г.