Коллективом авторов исследована проблематика развития некоторых средовых функций педагогического вуза, а в качестве результата ими представлены конкретные направления деятельности, среди которых предлагается уникальная модель повышения эффективности профессионально-ориентирующей функции образовательной среды.

Ключевые слова: образовательная среда, профессионально-ориентирующая функция, единое образовательное пространство, педагогическая деятельность, педагогическое образование, предстоящая профессиональная деятельность.

Изменения в системе образования, начатые еще в 90-е годы прошлого столетия, обусловленные сменой целей и ценностей образования из-за социально-экономических и политических преобразований в стране, до сих пор оказывают существенное влияние на эффективность подготовки специалистов педагогической деятельности. Обществу все больше требуется педагоги, способные реализовать новые программы реформирования образования и его развития.

Современный же уровень профессиональной компетентности выпускников педагогических вузов не соответствует современным требованиям общества, поэтому значительная часть молодых специалистов испытывают затруднения в своей профессиональной деятельности и в общении с коллегами. Мы считаем, что на современном этапе развития педагогического образования необходимо значительное повышение качества подготовки студентов к предстоящей профессиональной деятельности, реализация которого возможна путем стимулирования факторов, влияющих на его эффективность.

Среди таковых наиболее обращает на себя внимание фактор образовательной среды вуза. Именно образовательная среда при соблюдении требований к ее организации создает ключевые условия осуществления эффективного образовательного процесса в соответствии с поставленными целями и задачами, а также способствует повышению профессиональной педагогической культуры будущих специалистов.

Среди множества функций образовательной среды, наиболее значимой мы считаем ее профессионально-ориентирующую функцию. Именно она позволяет готовить конкурентоспособного специалиста, востребованного в современном обществе, специалиста с творческим мышлением и с мотивами деятельности, исходящими из актуальных потребностей самой личности специалиста.

От того, на сколько эта функция будет развита, будет зависеть успех в повышении качества подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности.

Вообще, высокий интерес к образовательной среде обоснован систематическими изменениями в социальной среде, в обществе и внедрением личностно-ориентированного образования, как наиболее эффективного.

Именно образовательная среда является одним из ведущих факторов развития личности, предоставляет возможность молодежи идентифицировать себя в обществе, и как специалиста, и как его достойного члена, удовлетворить собственные потребности в обучении, воспринимать образование как личностную ценность [1, с. 881].

Направленность на личностную индивидуализацию обучения, предполагает применение индивидуальных форм и методов обучения студента. Такое возможно в условиях повышения роли самостоятельной работы студента, а также возможности его работы в развитой электронной образовательной среде.

Из вышесказанного можно заключить, что курс профессионального ориентирования образовательной среды должен быть попутным с курсом личностно-ориентированного образования, кроме того, и перспективы выпускника и общества должны быть совпадающими.

Объединение образовательных организаций в единые образовательные центры и научно-образовательные кластеры будет способствовать развитию профессионально-ориентирующей функции образовательной среды. Следует понимать, что объединение образовательных организаций — это не что иное, как объединение их образовательных сред — т. е. создание единого образовательного пространства, а «точкой» объединения сред выступает студент. Если говорить о современном качественном образовании, то в рамках такого «слияния» в первую очередь необходимо рассмотреть общие сетевые образовательные программы, электронные образовательные среды, электронные библиотеки, платформы оперативного дистанционного обучения. Естественно, что и технологии обучения должны быть соответствующими единому образовательному пространству и инновационными [2, с. 127].

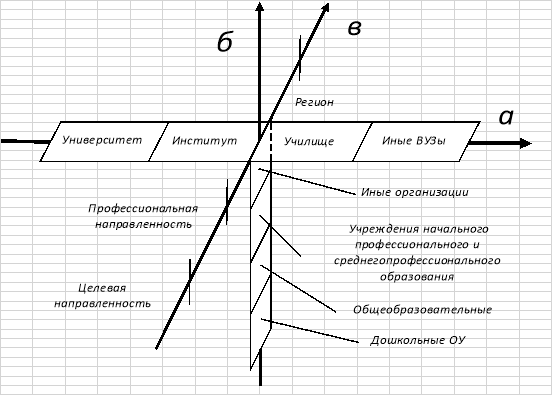

Такой процесс, как нам кажется, может и должен протекать в трех плоскостях (см. схему 1): объединение вузов между собой (плоскость «а», на схеме 1) позволит объединить накопленный опыт и знания в какой-либо области педагогов разных вузов и консолидировать общий полученный результат объединения вузов; объединение вузов с иными образовательными организациями (плоскость «б», на схеме 1) — такой подход позволит обеспечить преемственность образования, что, в свою очередь, позволит начать формирование готовности студента к обучению в вузе задолго до его поступления в вуз — это заметно повысит его истинную и актуальную мотивацию на продуктивную учебно-познавательную деятельность; плоскость «в» на схеме 1 будет характеризовать такое новообразование по какому-либо признаку: муниципальный, региональный или же федеральный уровень объединения, целевая или профессиональная направленность, инклюзивность высшего педагогического образования и др.

Особо мы обращаем внимание на острую необходимость организации тесного взаимодействия такого образовательного кластера (центра) с информационными системами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Это позволит обеспечить высокое качество совместной работы образовательных организаций, доступность результатов такой работы на всех необходимых уровнях сторонней жизнедеятельности граждан страны, заметно снизит непрофильную загруженность педагога. В конечном итоге это значительно повысит внешнюю привлекательность педагогического образования в стране и позволит привлечь молодых педагогов к работе по специальности. Следует заметить, что такие инициативы совсем недавно уже предлагались со стороны члена президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Е. В. Шмелевой и были в целом одобрены президентом РФ В. В. Путиным на встрече с членами партии «Единая Россия» 22 августа 2021 года.

Здесь необходимо уточнить, что разделение по какому-либо признаку — это не сама цель совместной работы объединенных образовательных организаций, это острая необходимость учесть изначальный, исходный социальный портрет обучающегося в таком кластере студента, а значит и более эффективно подвести его к определенным стандартам образования к моменту его выпуска из стен вуза. Ведь совершенно очевидно, что абитуриенты, поступающие с разных регионов нашей страны и даже разных муниципальных образований в вуз, имеют разные мотивы на продуктивную учебную деятельность, разные, а зачастую значительно разные базовые знания, полученные в школах. Целевые установки у таких отличных по «социальному происхождению» студентов будут, так же отличающиеся.

Естественно, что не любое объединение образовательных организаций будет целесообразным — здесь необходимо отталкиваться от цели объединения, т. е. понимания того, какого именно специалиста необходимо подготовить и для каких условий его деятельности — т. е. понимания конечной цели подготовки — специалиста какой области педагогики необходимо подготовить.

Рис. 1. Модель повышения эффективности профессионально-ориентирующей функции образовательной среды

Кроме того, необходимо и установление прочных междисциплинарных связей в рамках одного вуза с учетом осваиваемой профессии [3, с. 493]. Такая централизация может заключаться во взаимодействии преподавателей различных дисциплин и кафедр при изучении одного и того же объекта, на основе обмена специфическими возможностями дисциплин.

Процесс подготовки студентов к профессиональной педагогической деятельности не может быть осуществлен без наличия высокого уровня научного потенциала, учебно-методического и материально-технического обеспечения в вузе. Это важные условия развития профессиональной направленности образовательной среды вуза [4, с. 134]. Предметное содержание образования, не должно полагаться только лишь на фактологическое и научное обогащение студента. Необходима разработка таких научно-методических материалов, которые будут определять целенаправленность, содержательные аспекты, а также методы обучения и организации педагогической деятельности в вузе.

Результатом такой работы могут быть: скоординированные учебные программы, межкафедральные (междисциплинарные) учебные и методические пособия; согласованная систематика самостоятельных работ и исследовательских заданий для студентов, методические рекомендаций и др.

Однако стоит обратить внимание и на то, что если применять технические средства обучения, научный и учебно-методический потенциал без активизации самостоятельной работы студентов, то развития профессиональной направленности образовательной среды вуза наблюдаться, как нам кажется, не будет. Поэтому эффективность данных условий находится в зависимости от сочетания двух его составляющих: высокого качества учебной работы, которая невозможна без глубокого научного потенциала преподавателей, и продуктивной учебно-познавательной деятельности самого студента.

В связи с этим, необходимо повышать качество обучающей работы преподавателей, заключающееся в высоком научном уровне лекционных и практических занятий, а также стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов.

Еще одним существенным положением в проблематике развития профессионально ориентирующей функции образовательной среды современного вуза следует рассмотреть включение студентов в работу педагогических коллективов организаций, для деятельности в которых они готовятся (плоскость «б» рис. 1). Именно таким образом возможно добиться усиления связи обучения с жизнью, а теории с практикой.

Не следует забывать и о плоскости «в» схемы 1, которая четко «укажет» на степень, характер и место вовлечения студента в такую деятельность.

Организация совместной деятельности студентов со специалистами по дошкольному, среднему общему и среднему профессиональному образованию, а также сотрудниками высшей профессиональной школы позволит включить их в реальную педагогическую деятельность, что в значительной мере будет способствовать повышению профессиональной компетентности будущих педагогов.

Следует отметить, что эффективность вовлечения студентов в практическую плоскость их учебно-познавательной деятельности будет максимальной при условии стабильной двусторонней связи «отправляющей» и «принимающей» педагогических систем. Именно результат учебно-профессиональной деятельности студента в педагогической системе работодателя должен ложиться в основу развития профессионально-ориентирующей функции образовательной среды. Такой принцип достаточно объективно сформирует зависимость уровня практических умений и знаний обучающихся от возможностей образовательной среды вуза.

Считаем обязательным обратить внимание на необходимость управления двусторонней связью. Качественное управление будет выявлять и указывать на те проблемные вопросы, с которыми формируемый в вузе специалист-педагог будет сталкиваться в практической плоскости. В таком случае вполне очевиден вопрос: «На кого эту управленческую ответственность возложить?». Мы считаем, что наиболее успешно с такой задачей справится наставник и куратор (не путать с тьютором). Это два должностных лица, регулирующих или же стимулирующих учебно-профессиональную деятельность студента в рамках его практики. От вуза назначается наставник, от работодателя — куратор. Успешная их взаимосвязь обеспечит более продуктивную познавательную деятельность студента в практике.

Прогнозирование и опережающее развитие профессионально-ориентирующей функции образовательной среды — это два не менее важных аспекта в формировании вузом полноценного специалиста, так необходимого обществу, а поскольку в статье мы рассматриваем в качестве специалиста педагога, то и важность этих аспектов возрастает многократно.

Это связанно с тем, что педагог, как один из основных субъектов педагогической системы любого вуза в процессе своей деятельности имеет в качестве общей социальной цели воспитание и обучение студента, подготовку его к полноценному существованию в обществе, подготовку его соответствия современным требованиям социального заказа. Это очень сложная и крайне своеобразная цель, для реализации которой требуется время, а значит говорить о своевременности и оперативности в подготовке соответствующих времени кадров для такой работы не приходится.

Подготовка современного педагога направлена не только на овладение им знаний, умений и навыков, но и на способность адаптироваться к условиям будущей профессиональной деятельности в социуме. Такая подготовка должна начинаться задолго до начала профессиональной деятельности подготавливаемого специалиста-педагога, а значит носить опережающий характер. В этом контексте хочется вернуться на несколько абзацев выше, где мы упоминали о целесообразности преемственности образования на различных уровнях развития человека. Если там мы говорили о необходимости адаптировать каждую предшествующую ступень образования к последующей, то сейчас возможно указать и на еще одну сопутствующую полезность — это возможность прогнозирования требований общества, а значит возможность обеспечить опережающее действие профессионально-ориентирующей функции образовательной среды.

Усиление профессиональной направленности образования позволит сформировать наиболее оптимальное его содержание и конкретной педагогической системы вуза — позволит сформировать так называемое адресное содержание педагогической системы.

Приведенные в настоящей статье пути развития профессионально-ориентирующей функции образовательной среды вуза не являются единственно возможными. В зависимости от отдельно взятого вуза или же объединенных образовательных комплексов (кластеров) содержания основных его образовательных программ, сложившихся научно-педагогических школ и других факторов перечень таких путей может расширяться, а их содержание уточняться и дополняться.

Мы считаем, что на сегодняшний день создание одновременно профессионально и личностно ориентированной образовательной среды является одной из приоритетных задач руководящего и научно-педагогического состава вузов, особенно вузов, готовящих педагогические кадры. Для решения такой задачи в вузах имеются все необходимые для этого условия в виде различных авторских подходов, раскрывающих теоретические и прикладные положения, характеризующие сущность, содержание и даже технологию создания образовательной среды с необходимыми нам, заданными обществом свойствами. Что же касается достаточных условий, то они обусловлены желанием и творческим потенциалом субъектов образовательного процесса каждого конкретного вуза.

Литература:

- Шапран, Ю. П. Образовательная среда вуза: типология, функции, структура / Ю. П. Шапран, О. И. Шапран. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 7. — С. 881–885.

- Белим, С. В. Разработка электронной образовательной среды вуза / С. В. Белим, И. Б. Ларионов, Ю. С. Ракицкий. — Текст: непосредственный // Математические структуры и моделирование. — 2016. — № 4. — С. 122–132.

- Абдуллаева, О. С. Повышение эффективности процесса подготовки к педагогической деятельности студентов вуза / О. С. Абдуллаева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 10. — С. 491–494.

- Тарасов, С. В. Образовательная середа: понятие, структура, типология / С. В. Тарасов. — Текст: непосредственный // Вестник Ленинградского государственного университета. — 2011. — № 3. Т. 3. — С. 133–138.