В статье авторами рассматривается структура больных гипертонической болезнью в зависимости от места проживания, возраста, пола, наличия сопутствующих заболеваний. А также проведены анализ частоты регоспитализаций.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, эссенциальная гипертензия, регоспитализация.

- In this paper the authors examine the structure of hypertensive patients depending on the place of residence, age, sex, presence of concomitant diseases. And an analysis of the frequency regospitalizatsy.

- Key words: cardiovascular disease, essential hypertension, regospitalizatsiya.

В структуре смертности населения Кыргызской Республики сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают первое место. На их долю приходится более 45% всех случаев смерти. Начиная с 1991 года, регистрируется резкое и прогрессивное ухудшение этого показателя. Так, в 1991 году от ССЗ происходило 261,8 случаев смерти на 100 тыс. населения, а в 2005 году уровень этого показателя достиг 340,5 на 100 тыс. населения, т.е. возрос на 30% (1).

Как показывает анализ статистических данных, не все ССЗ в одинаковой мере определяют смертность населения республики. Одно из самых распространенных ССЗ – артериальная гипертония (АГ), которая по тяжести осложнений, моральному и материальному ущербу, причиняемому обществу, является одной из главных медико-социальных проблем современного человечества. По данным официальной статистики в Кыргызстане повышенным АД страдает 38,4% всего взрослого населения. Основными осложнениями АГ являются развитие коронарной болезни сердца (КБС), включая острый инфаркт миокарда и хроническую сердечную недостаточность, а также цереброваскулярные заболевания. Указанные заболевания сердечно-сосудистой системы не только определяют основную смертность населения Кыргызстана, но и являются причиной преждевременной потери трудоспособности и инвалидизации людей. При этом экономический ущерб только от преждевременного выхода на инвалидность составляет 9,7 млн. сом в год. Если к этому добавить экономический ущерб, наносимый преждевременной смертностью трудоспособного населения республики от ССЗ, то ежегодно экономические потери превысят 53 млн. сомов. При этом не учитываются косвенные потери и семейные издержки, определяемые смертью члена семьи, порой основного ее кормильца.

Опыт работы показывает, что есть определенный круг пациентов, которые госпитализируются в стационар несколько раз в течение года. При осмотре таких больных и в ходе опроса оказывается, что обострение заболевания у них происходит по причине прекращения приема лекарств или применения неполного объема поддерживающей терапии, причем происходит это из-за отсутствия материальных средств. Эта проблема особенно обострилась именно в последние годы в связи с тяжелым экономическим положением в стране. Кроме того, необходимо учитывать, что зачастую врачи первичного звена направляют пациентов на госпитализацию, которые подлежат амбулаторному наблюдению и лечению.

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры сопутствующей кардиальной патологии, а также причин повторных госпитализаций больных, страдающих эссенциальной гипертензией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами были оценены данные амбулаторных карт пациентов, страдающих эссенциальной гипертензией (ЭГ), проходивших обследование в консультативно-диагностической поликлинике НЦКТ и госпитализированных в течение 2009 года в стационар НЦКТ. В качестве пилотного учреждения для оценки качества, обоснованности и частоты госпитализаций нами был выбран Национальный центр кардиологии и терапии вследствие того, что в данном лечебном учреждении проходят лечение пациенты из различных регионов республики. Кроме того, в НЦКТ госпитализируется городское и сельское население. При этом было отобрано 2186 карт больных ЭГ в возрасте 23-75 лет (средний возраст составил 56,3±10,7 лет). Из них: 859 мужчин и 1327 женщин. Диагноз ЭГ устанавливался на основании комплекса клинико-инструментальных критериев, рекомендованных ВОЗ (1999). В картах отражалось: 1. медицинский анамнез (наличие сердечно-сосудистого заболевания, его тяжесть, длительность течения, наличие сопутствующей некардиальной патологии); 2. демографические показатели (пол, возраст, социальный статус); 3. наличие факторов риска ССЗ (наследственность, масса тела, двигательная активность, курение, липиды, сахар крови); 4. лекарственный анамнез (регулярность приема лекарств, комплайенс пациентов, спектр принимаемых препаратов). Амбулаторные карты, не соответствующие поисковым задачам, а также некачественные с методологической точки зрения отбрасывались.

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи программ STATISTICA и BIOSTAT с использованием пакета стандартных статистических программ. Достоверность различий между группами определяли с помощью непараметрических критериев χ2 и &#; с определением разности долей (РД) и 95% доверительного интервала (ДИ). Различия считались достоверными при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего из 2186 пациентов, госпитализированных в НЦКТ по поводу ЭГ, повторно в течение года поступили в стационар 166 больных (7,6%) в возрасте от 38 до 85 лет (средний возраст – 62,5±9,5 лет). Мужчины повторно госпитализировались достоверно чаще, чем женщины (9,3% против 6,5%, p<0,02).

Таблица 1

Возрастная характеристика больных ЭГ повторно поступивших в стационар

|

Возраст |

Всего |

Мужчины (n=80) |

Женщины (n=86) |

р |

|

< 40 лет |

2 (1,2%) |

2 (2,5%) |

0 |

нд |

|

40-49 лет |

13 (7,8%) |

7 (8,75%) |

6 (7,0%) |

нд |

|

50-59 лет |

52 (31,3%) |

23 (28,75%) |

29 (33,7%) |

нд |

|

60-69 лет |

58 (34,9%) |

28 (35%) |

30 (34,9%) |

нд |

|

70 лет и старше |

41 (24,7%) |

20 (25%) |

21 (24,4%) |

нд |

Примечание: р-достоверность различий между мужчинами и женщинами

Распределение регоспитализированных пациентов по возрасту приведено в табл.1. Как из нее следует, наиболее часто госпитализируются пациенты в возрасте 50-59 лет (в 31,3% случаев) и 60-69 лет (34,9%). Обращает на себя внимание и довольно высокая частота повторных госпитализаций пациентов в возрасте до 50 лет (9,0% случаев), что свидетельствует о наличии серьезного течения заболевания, наличии осложнений даже у сравнительно молодой и трудоспособной категории пациентов. В то же время доля лиц старше 70 лет составляет всего 24,7%, что вероятно связано с «фактором дожития», т.е. меньшей продолжительностью жизни пациентов с ЭГ по сравнению с нормотензивными лицами. Отметим, что данное обстоятельство было характерно как для мужчин, так и для женщин (табл. 1).

Анализ структуры регоспитализаций в зависимости от места (город-село) и региона проживания показал следующее. В целом, среди лиц, проходящих стационарное лечение в НЦКТ по поводу ЭГ, сельское население преобладало. Его доля среди повторно госпитализированных составила 62,7% (104 больных), в то время как доля городского - 37,3% (62 пациента) (РД=0,254; 95%ДИ 0,146; 0,362, p<0,001). При этом среди городского населения несколько чаще госпитализировались мужчины, а среди сельского – женщины, однако полученные различия были недостоверны (табл. 2).

Таблица 2

Структура регоспитализированных пациентов эссенциальной гипертензией в зависимости от места проживания (город-село)

|

Показатели |

город |

село |

РД; 95%ДИ; р |

|

Все |

62 (37,3%) |

104 (62,7%) |

0,254 (0,146; 0,362), p<0,001 |

|

Мужчины |

33 (53,2%) |

47 (48,2%) |

нд |

|

женщины |

29 (46,8%) |

57 (54,8%) |

нд |

Примечание: РД – разность долей; ДИ – доверительный интервал; р- достоверность различий; нд – различия недостоверны.

Далее нами была изучена клиническая характеристика регоспитализированных пациентов, которая отмечалась у них при первичном обращении. При анализе степени повышения АД у повторно госпитализированных больных оказалось, что подавляющее большинство пациентов (71,1%) при повторном поступлении в стационар имели 3-ю степень повышения АД, что свидетельствовало о неэффективности проводимой антигипертензивной терапии и об отсутствии у них контроля за течением ЭГ. 2-ю степень повышения АД имели 27,7% госпитализированных пациентов и лишь у 5 пациентов (3,0%) регистрировалась АГ 1-ой степени. При этом существенных гендерных различий по степени повышения АД среди регоспитализированных пациентов нами выявлено не было (табл. 3).

Таблица 3

Распределение больных ЭГ по степени повышения АД

|

Степень АГ |

Всего |

Мужчины (n=80) |

Женщины (n=86) |

РД, 95%ДИ, р |

|

I степень |

5 (3,0%) |

4 (5%) |

1 (1,2%) |

нд |

|

II степень |

43 (25,9%) |

24 (30%) |

19 (22,1%) |

нд |

|

III степень |

118 (71,1%) |

52 (65%) |

66 (76,7%) |

нд |

Примечание: р-достоверность различий между мужчинами и женщинами; РД-разность долей; ДИ-доверительный интервал

Очень высокий риск развития осложнений, оцениваемый по Фремингемской шкале, при поступлении регистрировался у 94,6% пациентов. Значительно реже риск оценивался как высокий (4,2%) или средний (1,2%). Существенных гендерных различий в частоте встречаемости пациентов с различной степенью риска развития осложнений среди повторно госпитализированных пациентов не обнаружено (p>0,05).

При анализе имеющейся у больных ЭГ сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, были получены следующие результаты. Оказалось, что наиболее часто регистрировалось сочетание ЭГ с КБС, которой страдали 77,1% больных, причем существенно чаще мужчины (83,8% против 70,1% у женщин, РД=0,14 [95%ДИ 0,01; 0,28], p<0,05). Стабильная стенокардия напряжения регистрировалась у 42,2% больных со сходной частотой у мужчин и женщин. Постинфарктный кардиосклероз определялся у 25,3%, чаще у мужчин, чем у женщин (36,3% против 15,1% соответственно, РД=0,21 [95% ДИ 0,08; 0,34], p<0,01). Острый коронарный синдром при поступлении был диагностирован у 25,3% больных, с одинаковой частотой у мужчин и женщин (p>0,05).

Признаки сердечной недостаточности выявлялись у 54,8% пациентов (у 62,5% мужчин и 47,7% женщин, p>0,05). Наиболее часто регистрировался II (21,7% случаев) и III (22,9% случаев) ФК ХСН. При этом у мужчин существенно чаще регистрировались высокие и даже терминальные стадии ХСН (т.е. ФК III-IV) (45% против 22,1% у женщин, РД=0,23 [95% ДИ 0,09; 0,37], p<0,01).

Таблица 4

Структура сопутствующей сердечно-сосудистой патологии у регоспитализированных больных ЭГ

|

Патология |

Все |

мужчины |

женщины |

РД, 95%ДИ, р |

|

КБС |

128 (77,1%) |

67 (83,8%) |

61 (70,1%) |

0,14 (0,01;0,27), <0,05 |

|

Стенокардия |

70 (42,2%) |

36 (45%) |

34 (39,5%) |

нд |

|

ФК I |

- |

- |

- |

- |

|

ФК II |

30 (18,1%) |

14 (17,5%) |

16 (18,6%) |

нд |

|

ФК III |

38 (22,9%) |

21 (26,3%) |

17 (19,7%) |

нд |

|

ФК IV |

2 (1,2%) |

1 (1,2%) |

1 (1,2%) |

нд |

|

Постинф. к-з |

42 (25,3%) |

29 (36,3%) |

13 (15,1%) |

0,21 (0,08; 0,34), <0,01 |

|

ОКС |

42 (25,3%) |

25 (31,3%) |

17 (19,7%) |

нд |

|

ХСН |

91 (54,8%) |

50 (62,5%) |

41 (47,7%) |

нд |

|

ФК I |

1 (0,6%) |

1 (1,2%) |

0 |

нд |

|

ФК II |

36 (21,7%) |

14 (17,5%) |

22 (25,6%) |

нд |

|

ФК III-IV |

55 (33,1%) |

36 (45%) |

19 (22,1%) |

0,23 (0,09; 0,37), <0,01 |

|

НР |

46 (27,7%) |

23 (28,8%) |

23 (26,7%) |

нд |

|

НЖЭС |

20 (12,0%) |

8 (10%) |

12 (14%) |

нд |

|

ЖЭС, в т.ч. |

19 (11,4%) |

14 (17,5%) |

5 (5,8%) |

0,12 (0,02; 0,21), <0,05 |

|

ЖЭС выс. градаций |

10 (6%) |

8 (10%) |

2 (2,3%) |

нд |

|

МА |

25 (15,1%) |

11 (13,8%) |

14 (16,3%) |

нд |

|

Блокады |

11 (6,6%) |

6 (7,5%) |

5 (5,8%) |

нд |

|

ХЗП |

16 (9,6%) |

11 (13,8%) |

5 (5,8%) |

нд |

|

СД 2 типа |

35 (21,1%) |

16 (20%) |

19 (22,1%) |

нд |

|

ТИА |

3 (1,8%) |

0 |

3 (3,5%) |

нд |

|

МИ |

12 (7,2%) |

7 (8,8%) |

5 (5,8%) |

нд |

|

ДЭ |

19 (11,4%) |

5 (6,3%) |

14 (16,3%) |

0,10 (0,01; 0,20), <0,05 |

Примечание: р-достоверность различий между мужчинами и женщинами; РД-разность долей; ДИ-доверительный интервал; ХСН-хроническая сердечная недостаточность; ФК-функциональный класс; ОКС-острый коронарный синдром; НР – нарушения ритма; НЖЭС- наджелудочковая экстрасистолия; ЖЭС-желудочковая экстрасистолия; МА-мерцательная аритмия; ХЗП-хроническое заболевание почек; СД-сахарный диабет; ТИА-транзиторная ишемическая атака; МИ-мозговой инсульт; ДЭ-дисциркуляторная энцефалопатия

Нарушения сердечного ритма регистрировались у 27,7% пациентов с одинаковой частотой у мужчин и женщин (28,8% и 26,7% соответственно, p>0,05). Следует отметить, что желудочковая экстрасистолическая аритмия, в том числе высоких градаций (Laun III и выше) регистрировалась достоверно чаще у мужчин (17,5% против 5,8% у женщин, РД=0,12 [95%ДИ 0,02; 0, 21], p<0,05). По частоте наджелудочковых аритмий (в том числе мерцательной аритмии), а также нарушений проводимости среди обследованных больных существенных гендерных различий не отмечалось.

Сахарный диабет был выявлен у 21,1% пациентов с одинаковой частотой среди мужчин и женщин (20% против 22,1% соответственно, p>0,05). У 9,6% больных регистрировалось хроническое заболевание почек (из них у 13,8% мужчин и у 5,8% женщин, p>0,05).

Особое внимание хотелось бы уделить частоте повторных госпитализаций пациентов, имеющих в анамнезе острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Известно, что наша республика занимает первое место в Евроазиатском регионе по смертности от цереброваскулярных заболеваний, частота которых составляет 88,5 случаев на 100 тыс. населения в год (2). Причем это место наша страна прочно удерживает на протяжении последних 15 лет с большим отрывом от других республик СНГ (1). Такую критическую ситуацию в стане можно объяснить крайне низким уровнем мер, направленных на борьбу с цереброваскулярными заболеваниями на уровне как первичной, так и вторичной их профилактики. Учитывая, что в основе цереброваскулярной патологии лежат сердечно-сосудистые заболевания, а их ведение должно совместно проводиться неврологом и кардиологом, можно предположить, что число таких пациентов, госпитализированных в кардиологический стационар будет достаточно большим. Однако, как свидетельствуют наши данные общее количество пациентов, перенесших ОНМК, составляет лишь 9% (из них: 8,8% мужчин и 9,3% женщин). Такой низкий процент больных с ОНМК в анамнезе, госпитализирующихся в кардиологический стационар, несомненно отрицательно влияет на качество оказываемых вторичных профилактических мер. Признаки дисциркуляторной энцефалопатии имели 11,4% обследованных пациентов, причем данное осложнение ЭГ существенно чаще регистрировалось среди женщин (16,3% против 6,3% у мужчин, РД=0,10 [95%ДИ 0,01; 0, 20], p<0,05).

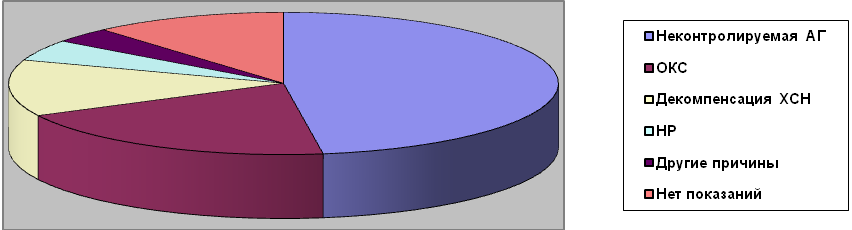

Далее нами была изучена структура непосредственных причин госпитализации пациентов с ЭГ. Как следует из данных, представленных на рис. 1., наиболее частой причиной регоспитализаций больных явилось повышение АД, которое не было скоррегировано на догоспитальном этапе (у 32,5% пациентов). Второй по частоте причиной госпитализации явилось обострение КБС, т.е. развитие острого коронарного синдрома, которое выявлялось у 25,3% больных. Декомпенсация ХСН послужила причиной госпитализации у 18,1% пациентов, причем у 4,8% больных декомпенсация сердечной недостаточности развилась на фоне мерцательной аритмии. Нарушения сердечного ритма как основная причина госпитализации регистрировались у 6% больных, причем основным вариантом нарушений ритма явилась тахисистолическая форма мерцания предсердий (4,8% случаев). В 5,4% случаев причины госпитализации были обусловлены другими причинами (острая ревматическая лихорадка, перикардит, подагра и др.). Следует особо остановиться на том моменте, что у значительного числа пациентов (в 12,7% случаев) нам не удалось выявить четких причин для госпитализации.

Рис.

1. Структура непосредственных причин регоспитализации больных

эссенциальной гипертензией

Рис.

1. Структура непосредственных причин регоспитализации больных

эссенциальной гипертензией

Примечание: ОКС-острый коронарный синдром, НР-нарушения ритма

Таблица 5

Гендерные различия в причинах госпитализации у больных эссенциальной гипертензией

|

Признак |

мужчины |

женщины |

РД, 95%ДИ, р |

|

Неконтролируемая АГ |

16,25% |

47,7% |

0,31 (0,17;0,46), <0,01 |

|

ОКС |

31,25% |

19,8% |

нд |

|

Декомпенсация ХСН |

23,75% |

12,8% |

нд |

|

- в т.ч. на фоне МА |

5% |

4,8% |

нд |

|

ОКС+ХСН |

55% |

32,6% |

0,22 (0,07-0,37), <0,01 |

|

НР |

7,5% |

4,8% |

нд |

|

- в т.ч. МА |

5% |

4,8% |

нд |

|

Другие причины |

7,5% |

3,5% |

нд |

|

Нет показаний |

13,75% |

11,4% |

нд |

Примечание: р-достоверность различий между мужчинами и женщинами; РД-разность долей; ДИ-доверительный интервал; ХСН-хроническая сердечная недостаточность; ОКС-острый коронарный синдром; НР – нарушения ритма; МА-мерцательная аритмия; АГ-артериальная гипертензия.

При изучении гендерных различий в причинах госпитализаций больных ЭГ нами были получены следующие результаты. Оказалось, что по причине выраженного и неконтролируемого повышения АД женщины госпитализировались существенно чаще, чем мужчины (47,7% против 16,25% соответственно, РД-0,31 [95%ДИ 0,17; 0,46], p<0,001). В то же время мужчины существенно чаще госпитализировались вследствие обострения КБС и декомпенсации ХСН (55% против 32,6% у женщин, РД-0,22 [95%ДИ 0,07; 0,37], p<0,01).

ВЫВОДЫ

- Частота повторно поступивших в стационар больных ЭГ в течение 12 месяцев составляет 7,6%, причем мужчины регоспитализируются чаще, чем женщины. Среди повторно поступивших пациентов большинство составляют лица среднего и пожилого возраста (50-69 лет). Пациенты более старших возрастных групп (>70 лет) регоспитализируются существенно реже, что может быть обусловлено меньшей продолжительностью жизни больных ЭГ.

- Большинство госпитализированных пациентов (67,5%) имеют 3-ю степень повышения АД и очень высокий риск развития осложнений (81,3%). Наиболее часто ЭГ сочетается с различными проявлениями КБС: стенокардией напряжения (в 34,9% случаев), сердечной недостаточностью (в 58,4% случаев), постинфарктным кардиосклерозом (в 23,5% случаев) и нарушениями сердечного ритма (в 31,9% случаев), причем указанные осложнения существенно чаще и в более тяжелой форме регистрировались у мужчин, нежели у женщин.

- Отмечается чрезвычайно низкий процент госпитализированных больных, перенесших ОНМК, что, несомненно, негативно сказывается на эффективности вторичной профилактики цереброваскулярных заболеваний.

- Наиболее частыми причинами регоспитализаций больных явились некотролируемое на догоспитальном этапе повышение АД, обострение КБС, декомпенсация ХСН и нарушения сердечного ритма, прежде всего мерцательная аритмия. При этом женщины чаще госпитализировались по причине неадекватного контроля АД, а мужчины вследствие развития ОКС и обострения ХСН. У 12,7% больных ЭГ госпитализация не может считаться обоснованной.

Литература:

- Кыргызстан в цифрах. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек. – 2008.- 335 с.

- Кыргызстан в цифрах. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек, 2006. – 327с.