Головная боль (цефалгия) — одна из наиболее распространенных неспецифических симптомов разнообразных заболеваний и патологических состояний, представляющая собой боль в области головы или шеи [1, 2, 5–7]. Цефалгия чаще бывает первичной (идиопатической), когда отсутствуют признаки структурного поражения головного мозга, других органов и систем. Как известно, шея человека анатомически, обременена сложной задачей- поддержания и перемещения головы. С созданием и интенсивным использованием смартфонов и компьютеров люди проводят много времени глядя на эти устройства, которые влияют на пользователей как физически, так и психологически. Смещение головы вперед при переднем положении удлиняет «рычаг» и нагрузка на шею увеличивается в 5 раз. Таким образом, избыточное напряжение или расслабление «миодурального моста» может привести к раздражению твердой мозговой оболочки и появлению дуральной головной боли.

Боль — это одна из наиболее общих в биологическом и медицинском смысле сигналов, свидетельствующих о неблагополучии в организме, о определенных нарушениях в его функционировании. Вместе с тем боль — субъективное проявление, которое по-разному воспринимается, как разными людьми и пациентом, так и врачами. С одной стороны это, существенно усложняет объективизацию болевых ощущений, с другой — подчеркивает важность в оценке боли состояния высших психических функций и деятельности центральной нервной системы (ЦНС) в целом.

Актуальность научной работы: заключается в том, что ГБН развивается в любом возрасте, но чаще в 30–60 лет. На протяжении всей жизни распространенность ГБН в общей популяции по данным различных исследований варьирует от 35 до 80 %.

Наиболее частой причиной цефалгии является головная боль напряжения (ГБН). ГБН — это заболевание со своими клиническими особенностями, при котором не бывает предвестников, ауры, рвоты, очаговых нарушений в неврологическом статусе. Диагностика первичной головной боли (ГБ) предполагает исключение в некоторых случаях множества симптоматических форм ГБ, а также верификацию конкретной формы цефалгии [1, 3–6, 8, 10].

Цель научной работы: важным шагом является уточнение формы цефалгии путем введения стандартизированных диагностических критериев Международного общества головной боли (International Headache Society (IHS) Classification) в 1988 и 2004 годах, что позволит оптимизировать клинические исследования и лечебно-диагностическую работу по этой проблеме [3, 6, 7, 10].

Задачи исследования: 1) Проведение своевременной диагностики ГБН с учетом клинических проявлений. 2) Изучение фармакоэкономических показателей целесообразности применения Ноофена.

Данная научная работа проведена на базе ЛКЦТ им. С. Ниязова в неврологическом отделении, под наблюдением находилось 100 больных с ГБН. Своевременная диагностика ГБН проводилась с учетом следующих клинических проявлений — двусторонняя слабая или умеренная интенсивность болевого синдрома, более выраженная с одной стороны, ГБН при сохранении способности работать и выполнять обязанности, ГБН появляющаяся после пробуждения и присутствует на протяжении всего дня, возникновение или усиление боли на фоне эмоциональных переживаний. [8, 9, 10] Клинические проявления головной боли напряжения у наших больных в зависимости от формы отражены в табл. 1.

Таблица 1

Клинические проявления ГБН

|

№ |

Формы ГБН |

Муж |

|

Жен |

Итого | |||||

|

До лечен |

После лечен |

До лечен |

После лечен |

До лечен |

После лечен | |||||

|

1 |

Двусторонняя боль, «опоясывающая вокруг висков». |

4 |

2 |

8 |

5 |

12 |

7 | |||

|

2 |

Слабая или умеренная интенсивность болевого синдрома. |

9 |

3 |

11 |

4 |

20 |

7 | |||

|

3 |

Боль, выраженная с одной стороны. |

7 |

2 |

9 |

5 |

16 |

7 | |||

|

4 |

ГБН сохраняющая способность работать и выполнять свои обычные обязанности. |

5 |

3 |

6 |

4 |

11 |

7 | |||

|

5 |

ГБН после пробуждения и существующая на протяжении всего дня |

8 |

5 |

10 |

6 |

18 |

11 | |||

|

6 |

Возникновение или усиление боли на фоне эмоциональных переживаний |

9 |

4 |

14 |

6 |

23 |

10 | |||

Кроме того, всех больных с ГБН мы диагностировали по основным критериям МКГБ, эти данные представлены в табл 2.

Таблица 2

Признаки ГБН

|

№ |

Признаки ГБ |

Муж |

Жен |

% |

|

I |

ГБ длительностью от 30 минут до 7 дней как минимум сдвумя из следующих признаков |

23 |

30 |

53 |

|

а) двусторонняя локализация |

8 |

11 |

19 | |

|

б) давящий/ сжимающий характер (не бывает пульсирующего); |

8 |

10 |

18 | |

|

в) боль не усиливающаяся при обычной физической активности (ходьба, подьем по лестнице); |

5 |

6 |

11 | |

|

г) легкая или умеренная интенсивность (боль снижающая эффективность деятельности, но не ограничивающая ее). |

2 |

3 |

5 | |

|

II |

Присутствуют оба нижеследующих признака: |

17 |

20 |

37 |

|

а) отсутствие тошноты или рвоты (может снижаться или отсутствовать аппетит); |

10 |

11 |

21 | |

|

Б) отсутствует тошнота или рвота (может снижаться или отсутствовать аппетит); только один из симптомов: чувствительность к свету или звукам. |

7 |

9 |

16 | |

|

III |

Первичный характер (ГБ не связан со структурным поражением головного мозга, других органов исистем). |

8 |

12 |

20 |

:

В зависимости от длительности головной боли по данным классификации подразделяются на: Нечастую и частую эпизодическую ГБН (ЭГБН) возникающие не менее 10 и не более 15 дней в течение 1 месяца соответственно. Хроническая ГБН (ХГБН) головная боль возникает не менее 15 дней в месяц на протяжении более 3 месяцев. Среди психических факторов, предрасполагающих к хронизации боли, на первом месте стоит депрессия. Кроме того, в пределах каждой формы выделяются два подтипа: «с напряжением» и «без напряжения перикраниальных мышц» (табл 3).

Таблица 3

Формы ГБН

|

№ |

ГБ по длительности |

Муж |

Жен |

% |

|

1 |

Нечастая |

3 |

4 |

7 |

|

2 |

Частая эпизодическая |

20 |

23 |

43 |

|

3 |

Хроническая форма |

24 |

26 |

50 |

|

Итого |

47 |

53 |

100 |

В клинической картине у больных с ГБН отмечается шейный мышечно-тонический синдром (МТС), проявляющийся у большинства пациентов с приходящими или постоянными болевыми ощущениями, а также чувством напряжения и дискомфорта в области затылка, задней поверхности шеи и надплечий (синдром «вешалки для пальто»), в мышцах лица, чаще жевательных и височных. Отмечается болезненная пальпация паравертебральных точек шейного отдела позвоночника и точек выхода затылочных нервов. Поражение со стороны вегетативной нервной системы: дермографизм красный и стойкий, гипергидроз кистей и стоп. Огромное внимание притягивает наличие эмоциональной лабильности: повышенная тревожность, сниженное настроение, тоска и апатия или агрессивность и раздражительность, с нарушением сна. При нечастой эпизодической ГБН пациенты реже обращаются к врачу.

Проведение дополнительных исследований (УЗДГ, КТ, МРТ электрофизиологических и нейровизуализационных) не целесообразно, так как органических изменений у этих пациентов не обнаруживается.

В настоящее время уделяется огромное внимание, на поиск ноотропных средств с наличием обезболивающего эффекта, так как анальгетический эффект как таковой не характерен ноотропам в общем. Тем не менее, есть ноотропное средство с выраженным анальгетическим потенциалом, сопряженным с весьма нестандартным комплексным нейротропным механизмом действия и оригинальными клинико-фармакологическими эффектами. В связи с этим, всем больным основной группы было назначено лечение, состоящее из приема: ноофена (500 мг 3 раза в день 1 месяц) и мидокалма (150 мг 2 раза в день 1∕2 месяца). Тогда как пациенты контрольной группы, принимали таблитированно НВПС.

Ноофен (АО «Олайнфарм» Латвия) содержит γ-амино-β-фенил-масляной кислоты гидрохлорид и обладает 3 действиями: анальгетическое (влияние на нейромедиаторные системы, снижающие проведение болевых импульсов), транквилизирующее (торможение психогенного компонента ощущения боли) и вегетостабилизирующее (устранение вегетативного дисбаланса и нарушений функций внутренних органов). Анальгетический эффект Ноофена объясняется несколькими путями: активация ГАМК-ергических тормозных механизмов и влияние на эндогенные опиатные механизмы. Мидокалм («Гедеон Рихтер» Венгрия) обладает центральным миорелаксирующим свойством, снижает тонус спастических мышц, при этом на нормальный тонус мышц он действует только в очень высоких дозах, что выгодно отличает его от производных бензодиазепина.

Для оценки основных субъективных клинических проявлений и интенсивность испытываемой ими боли использовалась балльная рейтинговая 10-балльная шкала ВАШ со стандартизированными критериями оценки выраженности каждого симптома (табл 4).

Таблица 4

Оценка ГБН по шкале ВАШ

|

№ |

Виды ГБН |

До лечения |

После лечения | ||

|

Осн.гр |

Конт.гр |

Осн.гр |

Конт.гр | ||

|

1. |

Легкая |

15 |

13 |

3 |

10 |

|

2. |

Умеренная |

24 |

22 |

5 |

19 |

|

3. |

выраженная |

27 |

28 |

9 |

22 |

|

4. |

Грубая |

34 |

37 |

12 |

35 |

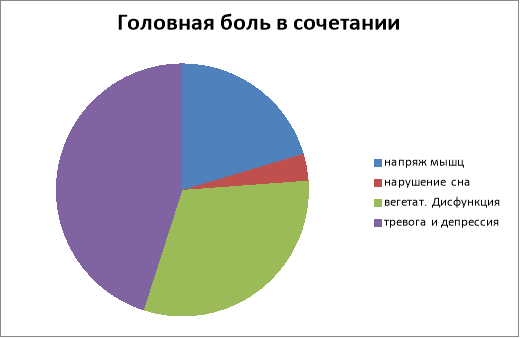

Такая же шкала применялась и для определения степени выраженности основных объективных симптомов при оценке неврологического статуса (рис. 1).

Рис. 1.

Снижение выраженности боли и ИМС сопровождалось исчезновением признаков вегетативной дисфункции, тревожности, депрессии, повышенной эмоциональной возбудимости, улучшением психического контроля и концентрации внимания у пациентов основной группы, которые получали короткий курс ноотроп Ноофен в сочетании с Мидокалмом, избежав медикаментозный абузас.

Выводы: Установлено, что механизм формирования хронической формы ГБН связан с депрессией и особой характеристикой личности пациента, а также играет важную роль в трансформации эпизодической ГБ в хроническую. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что у Ноофена нет побочных эффектов (привыкание и формирование зависимости), он хорошо переносится и обеспечивает усиление в клетках энергостимулирующих процессов, что в сочетании с мидокалмом позволяет добиться хорошей адаптогенной активности. Учитывая эти благоприятные характеристики безопасности препарата и реальную стоимость, курс лечения Ноофеном может быть даже ниже.

Литература:

- Бурчинский, С. Г. К вопросу о механизмах анальгетического действия ноотропов: препарат Ноофен / С. Г. Бурчинский // Лiки. — 2005. — № 5–6. — С.10–13.

- Вознесенская, Т. Г. Вторая редакция международной классификации головной боли (2003) / Т. Г. Вознесенская // Неврол. журнал. — 2004. — № 2. — С.52–58.

- Осипова, В. В. Головная боль напряжения: практическое руководство для врачей / В. В. Осипова. — М., 2009. — 44 с.

- Осипова, В. В. Международные принципы диагностики головных болей: проблемы диагностики головных болей в России / В. В. Осипова, Ю. Э. Азимова, Г. Р. Табеева // Вестник семейной медицины. — 2010. — № 2. — С.8–18.

- Осипова, В. В. Головная боль напряжения: диагностика и терапия / В. В. Осипова // Вес

- Артеменко, А. Р. Расширение возможностей терапии первичной головной боли / А. Р. Артеменко, О. Р. Орлова // Врач. — 2007, № 5. — С.40–43.

- Вознесенская, Т. Г. Первичная хроническая ежедневная головная боль / Т. Г. Вознесенская // Фарматека. — 2009. — № 4. — С.56–60.

- Мехилане, Л. С. Фармакология и клиника фенибута / Л. С. Мехилане, Л. К. Ряго, Л. Х. Алликметс. — Тарту: ТГУ, 1990. — 148с.

- Осипова, В. В. Первичные головные боли: практическое руководство / В. В. Осипова, Г. Р. Табеева. — М.: ПАГРИ-Принт, 2007. — 60 с.

- Осипова, В. В. Головная боль напряжения: практическое руководство для врачей / В. В. Осипова. — М., 2009. — 44 с.