Энергосбережение — это комплекс мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов.

Повышение энергоэффективности влияет на конкурентоспособность основных отраслей экономики нашей страны. Рост тарифов на энергоресурсы приводит к росту издержек и увеличению себестоимости продукции предприятий. Предприятия могут повысить свою конкурентоспособность, благодаря рациональному использованию энергоресурсов.

На сегодняшний день, в условиях экономического кризиса, энергосбережение является приоритетной задачей, которая стоит перед государством Российской Федерации, так как позволяет простыми и доступными мерами регулирования повысить конкурентоспособность экономики страны.

Одной из наиболее актуальных проблем в области энергосбережения являются системы жизнеобеспечения зданий. Мониторинг задач этой проблемы показывает, что наиболее важным звеном в ее решении является рациональное использование тепловой энергии, особенно на участках «конечных пользователей» [1].

Большинство зданий, спроектированных в прошлом веке и имеющих многокорпусную конструкцию с разветвленной системой отопления, оснащены системой регулирования подачи тепла на отопление, которая главным образом определяется температурой наружного воздуха и не способна поддерживать необходимую температуру воздуха внутри помещений. В первую очередь, это связано с тем, что все корпусы такого здания получают различные возмущающие воздействия со стороны окружающей среды, которые в разной степени влияют на температуру внутри помещений [2].

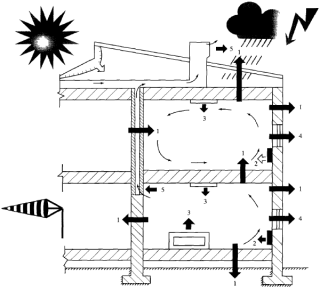

Тепловой режим отапливаемых помещений определяется как результат совокупного влияния непрерывно изменяющиеся внешних и внутренних возмущающих воздействий. Решений являющихся оптимальными для самых различных условий и характеристик объектов управления просто быть не может. К внешним воздействиям относится изменения температуры наружного воздуха, скорость и направление ветра, интенсивности солнечной радиации, влажности воздуха. К внутренним возмущающие воздействия в жилых зданиях относятся выделения теплоты от работы электрических и осветительных приборов, тепло выделяемое людьми (рисунок 1) и т. д. [3].

Рис. 1. Схема теплового баланса здания: 1-теплопотери или теплопоступления через ограждающие конструкции (стены, покрытия, перекрытия и т. д.); 2-тепловыделения от отопительных приборов; 3-теплопоступления от технологического оборудования; 4-теплопотери или теплопоступления через заполнение светового проема; 5-теплопотери за счет воздухообмена

Несмотря на то, что вклад таких составляющих, как солнечная радиация и скорость ветра составляет 10–30 %, температура в помещениях должна находиться в заданных диапазонах согласно существующей нормативной документации, которая оговаривает, что на постах управления технологическими процессами и других производственных помещениях при выполнении работ операторского типа должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха от 19 °С до 24 °С, а ГОСТ 12.1.005–88 прямо указывает, что при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22–24 °С.

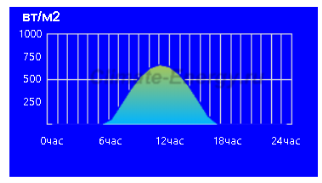

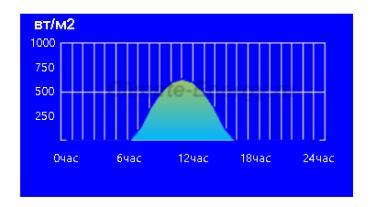

Из-за влияние солнечного излучения вытекает проблема перегревов в начале и конце отопительного периода, так как в эти периоды оно наиболее велико (рисунки 2–3).

Рис. 2. Почасовое солнечное излучение на 28 сентября в ясную погоду в г.Уфе [4]

Рис. 3. Почасовое солнечное излучение на 28 октября в ясную погоду в г.Уфе [4]

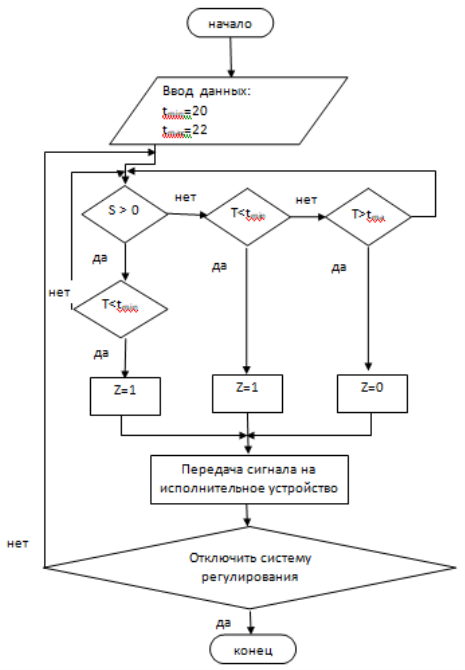

Для решения описанных проблем был разработан алгоритм (рисунок 4), который способен адаптивно вносить изменения в подачу теплоносителя в системе отопления в зависимости от солнечного излучения и показана практическая схема его реализации.

Рис. 4. Алгоритм системы автоматического регулирования отоплением диспетчерского пункта

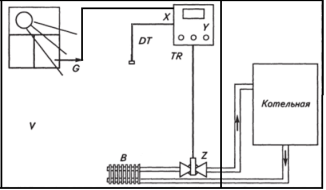

На рисунке 5 обозначено: G — теплоприток от солнца; V — объем нагреваемого помещения; В — батареи отопления; DT — датчик температуры; TR — автоматический регулятор; Z — исполнительный механизм — управляемая задвижка теплоносителя; X — входной регулируемый параметр — температура в помещении; У — сигнал на исполнительный механизм.

Рис. 5. Блок-схема САР

Для учета солнечного излучения предлагается использовать датчик солнечной радиации серии LS01, который являются конструктивно законченными изделиями и предназначены для контроля величины светового потока, в области спектра 400…1100 нм, характерного для солнечного излучения. Датчик можно использовать в системах отопления при автоматизации зданий в случаях, когда требуется компенсация солнечного излучения.

Литература:

- Пуговкин А. В., Купреков С. В., Абушкин Д. В., Заречная И.А, Муслимова Н. И. Математическая модель теплоснабжения помещений для АСУ энергосбережения. Доклады ТУСУРа, № 2 (22), часть 1, декабрь 2010

- Студеникин Г. Е. Комбинированная система регулирования отопления здания сложной конфигурации // Молодой ученый. — 2018. — № 24. — С. 84–88. — URL https://moluch.ru/archive/210/51487/ (дата обращения: 12.09.2019).

- Кабанов О. В., Панфилов С. А. Современные проблемы построения технических средств энергосбережения в системах энергоэффективного теплоснабжения [Электронный ресурс]. — URL: http://web.snauka.ru/issues/2017/03/79164 (дата обращения: 03.06.2018)

- Солнечная радиация и её составляющие, Башкортостан Уфа. [Электронный ресурс]. — URL: https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/ss/ climate_sprav_ss_2872201431.php (дата обращения: 13.09.2019)