Наличие современного планово-картографического материала позволяет решать целый ряд задач, одними из которых являются вынос границ городской черты, проведение межевания земельных участков и др. Полевые геодезические работы по установлению городской черты начинаются с перенесения в натуру линейных и угловых разбивочных элементов от опорной геодезической сети. Рассмотренные в нормативных документах способы установления городской черты могут быть малоэффективны на территориях, где отсутствует опорная геодезическая сеть.

Предлагаемый способ позволяет одновременно по результатам геодезических измерений создать опорную межевую сеть (далее — ОМС), определить разбивочные элементы и вынести в натуру проект городской черты. Основой такого способа служит актуальный планово-картографический материал с нанесенной на него проектной границей городской черты (рис. 1). Очевидно, что при ведении кадастра городских земель наиболее приемлемым базовым масштабом кадастровой съемки является масштаб 1:500. Именно в этом случае можно утверждать, что кадастровые материалы удовлетворят по точности и содержанию данных городского кадастра [1,2].

В районе проектной городской черты на картографическом материале необходимо отыскать не менее трех твердых контурных точек (опоры ЛЭП, углы объектов капитального строительства и т. п.). Перед проведением полевых работ необходимо провести рекогносцировку местности для установления наличия взаимной видимости между опорными и контурными точками.

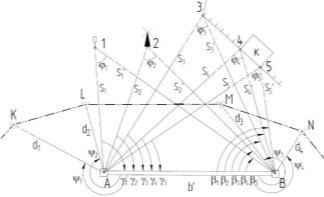

Рис. 1. Схема выполнения работ по межеванию земель или установления городской черты

При проведении геодезических работ на местности устанавливают не менее двух межевых знаков, которые в дальнейшем будут являться пунктами ОМС. При помощи электронного тахеометра с точек A и B соответственно производят измерения горизонтальных углов ![]() ,

, ![]() с точностью

с точностью ![]() 5ʺ [3], а также длины линий

5ʺ [3], а также длины линий ![]() (i = 1, 2, 3, 4, 5) и базисную сторону A-B (b).

(i = 1, 2, 3, 4, 5) и базисную сторону A-B (b).

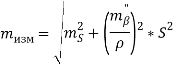

Ошибка в положении каждой точки при геодезических измерениях на местности определяется в основном ошибкой линейных и угловых измерений и вычисляется по формуле:

, (1)

, (1)

где ![]() — средняя квадратическая ошибка (далее — СКО) измерения длины линии тахеометром;

— средняя квадратическая ошибка (далее — СКО) измерения длины линии тахеометром; ![]() — СКО измерения углов тахеометром; S — горизонтальное проложение.

— СКО измерения углов тахеометром; S — горизонтальное проложение.

На этапе камеральный работ вычисляются углы ![]() при помощи тригонометрических формул: теоремы синуса, косинуса. Контролем может служить проверка суммы углов в треугольнике (

при помощи тригонометрических формул: теоремы синуса, косинуса. Контролем может служить проверка суммы углов в треугольнике (![]() +

+ ![]() +

+ ![]() = 180°). Допустимая угловая невязка, распределяемая между углами треугольника, равняется:

= 180°). Допустимая угловая невязка, распределяемая между углами треугольника, равняется:

, (2)

, (2)

где ![]() — СКО измерения угла тахеометром.

— СКО измерения угла тахеометром.

С течением времени картографический материал стареет, бумага подвергается деформации. В настоящие время большое применение находят цифровые модели местности и электронные планы. В таком случае, основой предложенного способа выноса в натуру проекта городской черты служит растровое изображение.

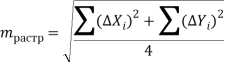

Перед началом работы необходимо определить качество сканирования топографического плана:

![]() , (3)

, (3)

где i = 1, 2, 3, 4 (количество углов сетки); ![]() — снятые координаты пересечений координатной сетки;

— снятые координаты пересечений координатной сетки; ![]() — истинные координаты пересечений координатной сетки.

— истинные координаты пересечений координатной сетки.

При помощи программного обеспечения на электронном плане снимаются координаты твердых точек с точностью, вычисляемой по формуле:

(4).

(4).

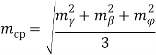

Путем решения прямой геодезической задачи определяются координаты опорных пунктов. СКО положения опорного межевого знака определяется по формуле:

![]() (5).

(5).

Для определения разбивочных элементов при выносе городской черты необходимо решить обратные геодезические задачи. По разбивочным элементам выносят в натуру и закрепляют проектные межевые знаки (K, L, M, N) для земель населенных пунктов с точностью, которая вычисляется по формуле:

![]() 0,1 м, (6)

0,1 м, (6)

где ![]() — СКО определения планового положения опорных пунктов;

— СКО определения планового положения опорных пунктов; ![]() — СКО фиксации прибора;

— СКО фиксации прибора; ![]() — СКО способа при выносе проектных межевых знаков в натуру (формула, аналогичная формуле (1)).

— СКО способа при выносе проектных межевых знаков в натуру (формула, аналогичная формуле (1)).

Из-за погрешностей картометрических работ и старения исходного материала установленное положение границы города, характерных контурных точек на местности может не совпадать с их графическим изображением в проекте. В подобном случае уточняется положение межевого знака и вносятся соответствующие корректировки в плановое проектное положение всех последующих линий границы. После всех уточнений и исправлений устанавливают и закрепляют межевой знак.

После выноса в натуру проектных межевых знаков, в соответствии с требованиями [4], путем проложения полигонометрического хода или спутниковым методом (в зависимости от сложившейся территории, затрат и времени проведения работ), определяют фактические координаты точек поворота границы города.

Контроль геодезических работ может быть осуществлен несколькими способами.

1. Путем сравнения горизонтального проложения (![]() ) линии между установленными на местности несмежными межевыми знаками (например, между поворотными точками K, M), измеренной электронным тахеометром, с ее горизонтальным проложением

) линии между установленными на местности несмежными межевыми знаками (например, между поворотными точками K, M), измеренной электронным тахеометром, с ее горизонтальным проложением ![]() , вычисленным по значениям плоских прямоугольных координат. Так, для земель населенных пунктов допустимое расхождение при контроле межевания [5] вычисляется по формуле:

, вычисленным по значениям плоских прямоугольных координат. Так, для земель населенных пунктов допустимое расхождение при контроле межевания [5] вычисляется по формуле:

![]() 0,2 м (7).

0,2 м (7).

2. После проведения исполнительной съемки вычислить расхождение в проектных и вычисленных координатах по формулам:

![]() (8,9).

(8,9).

При этом абсолютное расхождение в положении контролируемого межевого знака не должно превышать допустимых значений [5]:

![]() 0,3 м (10).

0,3 м (10).

Данный способ имеет преимущество над способом одной свободной станции: контрольное определение координат пунктов.

Таким образом, предложенный картографо-аналитический способ для выноса в натуру городской черты и иных межевых работ применим в особых условиях территории и требует проведения контроля на каждом этапе работ.

Литература:

- Об утверждении основных положений об опорной межевой сети: Приказ от 15.04.2002 г. № П/261: Утвержден Приказом Росземкадастра от 15 апреля 2002 г. N П/261.– Москва, 2002.– 5 с.

- Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 01.08.2016 г. № 90. — Москва, 2016.– 14 с.

- Инструкция по крупномасштабной топографической съемке: утв. Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 01.01.1983 ГКИНП-02–033–82 — Москва: Недра, 1982. — 32с.

- Инструкция по межеванию земель / Комитет поземельным ресурсам и землеустройству. — М.: Роскомзем, 1996. — 31 с.

- Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Росземкадастра от 17.02.2003 (ред. от 18.04.2003)].– Москва, 2003.– 16 с.