Голографическая интерферометрия — один из наиболее важных и развитых разделов голографии. Уникальные возможности голографической интерферометрии нашли широкое практическое применение не только в научных исследованиях, но и на практике. В основе разнообразных методов голографической интерферометрии лежит принцип сравнения двух волновых фронтов, причем один из них или оба записывают и восстанавливают голографическим методом.

Волновая фотография (голография) позволяет воссоздать точную оптическую копию трёхмерного объекта. Копия может быть пространственно совмещена с оригиналом, и если между ними возникают небольшие геометрические отличия, вследствие деформации предмета, то на фоне поверхности объекта образуется интерференционная картина тёмных и светлых полос.

Идея такого метода высказана в нескольких работах (Александров Е. Б., 1967 г.; Кольер Р., 1973 г.; Губенко Л. А. 1981 г.)

Объект, голограмму которого нужно получить, освещают лазером. Рассеянная световая волна попадает на фотопластинку, на ту же пластинку попадает опорный пучок — часть света от того же лазера, отражённая от зеркала. Экспонированную таким образом фотопластинку после проявления и фиксирования называют голограммой. Выявление деформаций выполняется путём регистрации на одной фотопластинке рассеянного света от недеформированного и деформированного тела с последующим проявлением пластинки и получением на ней, таким образом, двух совмещённых голограмм. На голограммном изображении появляется картина интерференционных полос, связанных с деформационными перемещениями отдельных участков образца.

Имеется несколько вариантов метода голографической интерферометрии: метод двух экспозиций, метод реального времени, метод усреднения во времени и стробоголографический метод.

Наиболее распространен метод двух экспозиций. Сначала получают голограмму исследуемого предмета в первоначальном состоянии, т. е. не нагруженного, не нагретого и не деформированного. Затем предмет подвергают внешним воздействиям и на ту же фотопластинку записывают голограмму его измененного состояния. При восстановлении изображения с двукратно экспонированной голограммы наблюдается результат интерференции полей, существующих в разные моменты времени — во-первых, волнового поля, несущего информацию о первоначальном состоянии объекта, и, во-вторых, волнового поля, несущего информацию о его измененном состоянии. В результате на изображение объекта накладывается сеть интерференционных полос, по которым определяют изменения, происшедшие с объектом. Метод двух экспозиций применяют для изучения поверхностной деформации тел, контроля сварных швов, обнаружения трещин, и других дефектов.

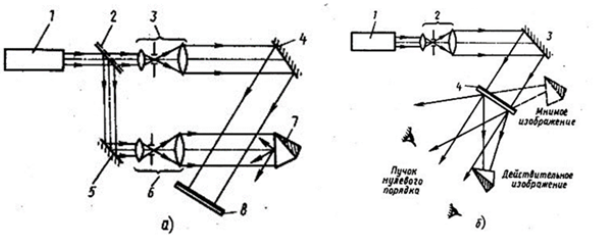

Рис. 1. Схема голографической установки: А — схема получения: 1 — лазер; 2 — разделитель пучка; 3 и 6 — линзовые системы; 4 и 5 — зеркала; 7 — объект; 8 — фотопластинка. Б — схема восстановления: 1 — лазер; 2 — линзовая система; 3 — зеркало; 4 — голограмма.

В методе двух экспозиций используется голографическая схема, подобная изображенной на рис. 1

Объектом исследования может быть образец, подвергаемый механическому воздействию с целью определения его отклика на это воздействие.

На одну фотопластинку регистрируются две голограммы объекта, находящегося в двух разных состояниях: ненагруженном и нагруженном. При освещении проявленной фотопластинки восстанавливающей волной, идентичной опорной волне, использовавшейся на стадии регистрации, наблюдатель, смотрящий через голограмму, увидит трехмерное мнимое изображение образца с наложенной на него картиной интерференционных полос. Наблюдатель заметит также, что полосы локализованы в пространстве, причем не обязательно на поверхности образца, и слегка смещаются, и изменяют свою форму при изменении направления наблюдения. Анализ наблюдаемой интерференционной картины позволяет выявить созданные нагрузкой деформации и установить опасные места.

Особый интерес данный метод представляет для оценки напряженно-деформированного состояния элементов, выполненных из древесины.

Древесина является неоднородным анизотропным материалом, содержащим пороки строения, основными сортообразующими из которых являются сучки. Определение механических характеристик древесины традиционными методами не всегда удобно и возможно. Объектом нашего эксперимента были деревянные элементы в виде пластинок размерами 60*60*15 мм и 50х50х15 мм, содержащие центральные пластевые сучки (рис.2).

Рис. 2. Исследуемые образцы

Образцы подвергались осевому сжатию. Запись и восстановление голограмм производилась методом двойной экспозиции.

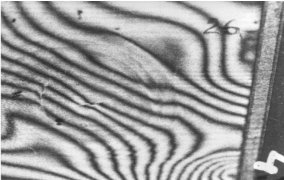

Голографическая интерферограмма образца с сучком изображена на рисунке 3.

На голограмме заметно, что интерференционные полосы значительно сгущаются в зоне сучка, что может свидетельствовать об изменении напряженно-деформированного состояния в деревянном элементе при наличии дефекта, в частности, сучка.

Рис. 3 Голографическая интерферограмма

Расшифровка интерферограмм производилась исходя из уравнения, предложенного в работе [1].

![]() , (1)

, (1)

где ![]() вектор перемещения точки поверхности образца при деформации;

вектор перемещения точки поверхности образца при деформации;

![]() порядки интерференционных полос, проходящих при наблюдении из указанных двух направлений через данную точку поверхности;

порядки интерференционных полос, проходящих при наблюдении из указанных двух направлений через данную точку поверхности;

![]() векторы двух различных направлений наблюдения восстановленного изображения.

векторы двух различных направлений наблюдения восстановленного изображения.

Восстановленное изображение интерференционной картины в каждом случае фотографировалось с нескольких направлений, из которых любые две могли быть приняты за направления ![]() в уравнении (1).

в уравнении (1).

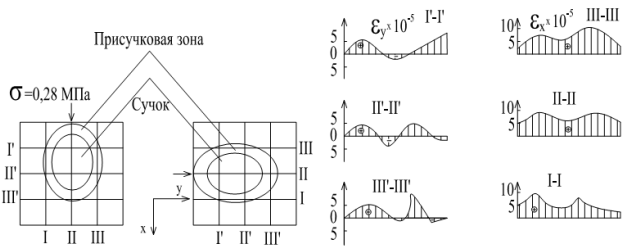

Векторы перемещений точек поверхности, определенных из уравнения (1), послужили основанием для построения эпюр деформаций в вертикальных и горизонтальных сечениях образцов. Эти эпюры представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Эпюры деформаций исследуемых образцов

По эпюрам видно, что повышенной деформативностью обладает присучковая зона, особенно повышаются деформации на границе древесины и присучковой зоны. Сучок, вследствие своей повышенной твердости, деформирует меньше. По мере удаления от сучка деформации снижаются.

Преимущество метода измерения деформаций при помощи голографической интерферометрии по сравнению с другими методами состоит в том, что здесь можно получить как полную картину состояния исследуемого объекта, так и в отдельных его зонах.

Литература:

- Александров Е. Б.; Бонч-Бруевич А. М. Исследование деформаций тел с помощью голограммной техники. Журнал Технической физики, 1967, т. 37, вып. 2, с. 360–369.

- Губенко Л. А.; Воеводин А. А. Оценка напряжённо деформированного состояния деревянного элемента с сучком методом голографической интерферометрии. ИВУЗ. Лесной журнал № 6, 1981, с. 22–24.

- Кольер Р. Оптическая голография. Перевод с англ. Под ред. Ю. И. Островского. — М.: Мир, 1973. — 686 с.