В статье рассмотрен вопрос о значении коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности педагога. Проанализированы результаты эмпирического исследования сформированности коммуникативных умений у студентов педагогического вуза, даны рекомендации по их совершенствованию в рамках разных форм организации учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, студент, тренинг, диагностика, рекомендации

В ХХI веке возрастает роль владения человеком коммуникативной компетенцией. Она становится одним из важнейших качеств любой профессиональной деятельности. Коммуникативная компетентность выступает в роли своеобразного критерия профессионализма человека. Коммуникативная компетентность подразумевает способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми.

Что касается педагогической профессии, то роль общения в работе учителя занимает ведущие позиции. Следовательно, учителю необходимо владеть приемами и техникой общения, правильно выбирать стиль общения, то есть у него должна быть обязательно сформирована коммуникативная компетенция. В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта она значится в числе обязательных профессиональных компетенций педагога. Главной целью данной компетенции являются позитивное и результативное взаимодействие между участниками образовательного процесса.

Некоторые авторы отмечают, что воспитание будущей личности, умений и навыков ее продуктивного взаимодействия с окружающими, формирование у детей адекватной самооценки, уровня притязаний, ценностных ориентаций и культуры в целом происходит через живое и непосредственное общение педагога с ребенком. А это является основным в педагогической работе. В профессиональной деятельности учителя общение является функциональным и профессионально значимым [3].

Изучением вопроса педагогического общения занимались такие педагоги и психологи, как В. А. Сластёнин, В. А. Кан-Калик, А. Н. Леонтьев, А. А. Лобанов и др. Нами было рассмотрено следующее определение понятия педагогическое общение: педагогическое общение — это профессиональное общение педагога с учащимися на уроке или вне его (в процессах обучения и воспитания), имеющее свои функции и направленное на достижение благоприятного психологического климата [4].

Педагогу важно не просто организовать общение, но и сделать его продуктивным. Это является одной из наиболее сложных задач, встающих перед учителем и требующих высокого уровня владения им коммуникативными умениями. Поэтому педагогу так важно правильно подобрать стиль взаимодействия с детьми [2].

Становление умения педагогического общения происходит на этапе обучения в высшем учебном заведении. Культура педагогического общения у студентов педагогического вуза находится в процессе формирования. Возможности для ее формирования и совершенствования предоставляются в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста (организация мероприятий, тренингов, педагогических практик). В период обучения в вузе важно создать такие психологические условия, которые бы помогали развитию у будущего профессионала способности к саморазвитию компетенции в общении. Это требует не только определенной системы действий и умений, но и создания особого типа взаимоотношений между студентами, преподавателями и обучающимися [1].

Важным средством в формировании коммуникативной компетентности будущих педагогов играет проведение психологических тренингов, которые носят своей целью ознакомление студентов с культурой общения, развитие у них коммуникативных умений [6]. Особое внимание их организации уделял К. Левин, считая, что они отражают мир в миниатюре, а значит, они способствуют более эффективному взаимодействию между его участниками, которые постоянно воздействуют друг на друга. Программа тренингов по формированию умений педагогического общения включает в себя такие формы работы, как ролевые игры, обсуждение дискуссионных вопросов, решение педагогических ситуаций, технику «мозгового штурма», рефлексию и др. В нашем вузе подобную работу осуществляет психолого-педагогическая служба, ее деятельность представлена в ряде статей [5].

В данной работе представлены результаты изучения уровня сформированности коммуникативной компетенции у студентов педагогического вуза. При проведении исследования нами использовалось такое диагностическое средство, как тест-опросник, составленный на основе анкеты А. А. Леонтьева. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО «ННГУ им. Н. И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), в нем приняли участие студенты факультета дошкольного и начального образования в количестве 42 человек.

Данная методика позволяет выявить активность, заинтересованность студента при общении, выделить некоторые черты стиля педагогического общения, а также позволяет определить уровень его коммуникативных умений. Для проведения данной методики необходимы эксперты (3 человека), имеющие опыт общения с аудиторией, которым предоставляется коммуникативная карта. В качестве экспертов выступили студенты-старшекурсники, проходившие педагогическую практику в учебных заведениях и непосредственно общавшиеся с детьми. Эксперты давали оценку независимо друг от друга (оценка давалась ими по предложенной шкале), затем высчитывалось среднее значение. В заключение, им было необходимо обсудить принятое решение и попытаться обосновать, по каким причинам была поставлена та или иная оценка.

Приведем некоторые из пунктов коммуникативной карты, предложенной экспертам:

– доброжелательность/недоброжелательность;

– заинтересованность/безразличие;

– открытость/закрытость;

– активность/пассивность.

Нами была подсчитана средняя оценка, данная экспертами и на ее основе осуществлена интерпретация результатов теста. Интерпретация производилась по следующим параметрам:

– 45–49 баллов — достигнута вершина мастерства в общении с аудиторией, участники общения активны, студент свободно владеет аудиторией, взаимодействует с ней, взаимодействие сторон продуктивно;

– 35–44 балла — высокая оценка коммуникативных умений, при общении царит атмосфера дружбы, участники общения активны, стороны общения продуктивно взаимодействуют друг с другом;

– 20–34 балла — свидетельствует об удовлетворительном, среднем уровне общения студента, он легко входит в контакт с другими, при проведении занятий, требующих работы всей аудитории, он опирается на наиболее активных членов;

– 11–19 баллов — низкий уровень коммуникативной культуры, наблюдается односторонняя направленность в общении, нет живости в общении, другая сторона общения пассивна, студент использует элементы авторитарной или неконтактной модели общения;

– 7–10 баллов — студент не контактен, взаимодействие с другими отсутствует, он ограничивается информированием аудитории (по типу лекции).

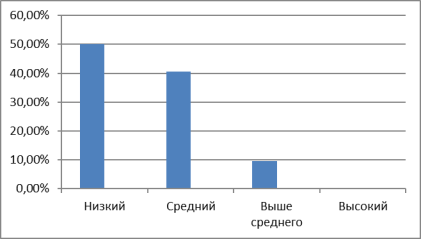

Наше исследование дало следующие результаты: процент студентов, имеющих средний уровень сформированности коммуникативных умений (50 %) преобладает над процентом студентов, имеющих показатели выше средних (40,5 %). По результатам проведения диагностики нами было также отмечено, что не было выявлено ни одного студента, обладающего высоким уровнем коммуникативных способностей. Данные представлены на диаграмме (рис.1).

Рис. 1. Уровень сформированности коммуникативных умений у студентов педагогического вуза

Полученные данные наглядно свидетельствуют о необходимости развития коммуникативной компетентности студента педагогического вуза. С этой целью возникает необходимость организации особых условий для ее формирования в процессе обучения в стенах высшего учебного заведения.

На основе изучения психолого-педагогической литературы по данному вопросу и практического изучения проблемы нами были подобраны практические рекомендации по формированию коммуникативной компетентности у студентов педагогического вуза:

– В процессе организации образовательного процесса в вузе следует организовывать тренинги по формированию и развитию педагогического общения («Невербальное поведение педагога, или как понять человека без слов», «Магия контакта, или как вести себя во время публичного выступления» и др.).

– Проигрывание определенных педагогических ситуаций студентами, с целью избежания ошибок в общении в дальнейшей работе с учениками, способствующих выработке уверенности в себе.

– «Домашние задания» для студентов (определить тип конфликта, найти пути его решения, подготовиться к дискуссии и т. д.).

Данные рекомендации позволят студентам развить в себе такие компоненты коммуникативной деятельности, необходимые им в будущей профессии преподавателя, как доброжелательность, открытость, активность, гибкость, заинтересованность, поощрение инициативы, дифференцированность (индивидуальный подход) в общении и др.

Проанализировав проделанную работу, нами были сделаны выводы о том, что полученные результаты будут полезны студентам и преподавателям вузов, стремящимся сформировать высокий уровень коммуникативных умений. Разработанные нами рекомендации позволят им более эффективно построить работу по формированию профессиональных компетенций будущего педагога.

Литература:

1. Ганичева И. А. Развитие коммуникативной компетентности студента в процессе педагогической практики в вузе// Высшее образование сегодня. — 2014. — № 12. — С. 19–22.

2. Кан-Калик В. А., Ковалев, Г. А. Педагогическое общение как предмет теоретического исследования [Текст] /В. А. Кан-Калик, Г. А. Ковалев // Вопросы психологии. — № 4. — 1995. — С. 16.

3. Кузнецова Ю. С., Троицкая И. Ю. Формирование культуры педагогического общения в студентов вуза // Культура и образование. — Июнь 2014. — № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik-rzi.ru/2014/06/1971 (дата обращения: 05.06.2014).

4. Лобанов А. А. Основы профессионально-педагогического общения: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] /А. А. Лобанов. — М.: Академия, 2002. — 145с.

5. Троицкая И. Ю. Опыт организации психолого-педагогической службы в современном вузе [Текст] / И. Ю. Троицкая // Личность. Культура. Общество. — 2009. — Т. XI. — № 2. — С. 404–408.

6. Щенникова С. В., Юденкова И. В. Изучение эффективных технологий повышения у студентов педагогического вуза компетентности в сфере общения //Мир науки, культуры, образования. — 2012. — № 1 (32). — С. 131–133.