Как известно из истории, вVIII-IX веках Средняя Азия, в том числе и территория Таджикистана, попала под власть арабского халифата. Войска халифата грабили города, жгли «идолов», уничтожали сюжетные изображения (они запрещались как проявления враждебного исламу мировоззрения). Но уже в IX-X веках власть халифата ослабела. В это время создаётся таджикское государство Саманидов с центом в городе Бухаре.

Переход от сырца к жженому кирпичу и разработка на его основе арочных, сводчатых, купольных конструкций потребовали виртуозного владения техникой кладок. Фигурная кладка кирпича стала искусством, в котором точный расчет сочетался со знанием основ прикладной математики и геометрии, а глазомер и вкус — с практическими навыками и теоретическими знаниями в области пропорций.

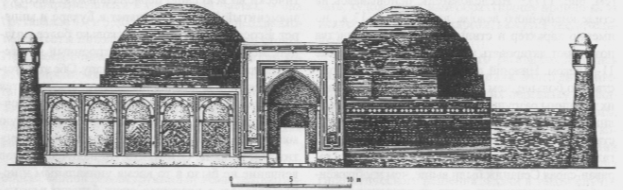

Лучшие памятники этого вида архитектурного декора — мавзолей Саманидов в Бухаре (IX-X вв.), мавзолей Арабата (X в., с. Тим Самаркандской области Узбекистана), в Таджикистане — медресе-мавзолей Ходжа Машхад (X-XII вв., с. Сайёд Шахритузского района Хатлонской области) завершают эпоху согдийского зодчества и дают начало новому характеру декора, полный расцвет которого наступит позже (рис. 1, 2).

Архитектурный декор IX-X веков знает два основных направления. Одно можно назвать «общехалифатским», другое исходит из местных традиций. Первое являло собой как бы сгусток архитектурных идей, средств, способов, мотивов и форм декора, проявившихся в крупнейших центрах халифата — Дамаске, Самарре (под Багдадом), Фустате (Каир), в замках и дворцах, расположенных в сирийской пустыне. К этому направлению примыкала и архитектура времени Саманидов в Самарканде, Бухаре и Худжанде, Мамунидов в Хорезме [1].

Новая строительная техника и технология строительных и отделочных материалов, как и новая эстетическая концепция архитектуры в целом, определила в Средней Азии стиль архитектурного декора века Саманидов как явление новое и прогрессивное.

Как бы велико ни было влияние общехалифатского стиля на архитектурный декор всей Средней Азии IX-X веков, его глубокая оригинальность и красота обязаны, прежде всего, местной традиции, ее художественным идеям и формам.

Ярким примером этого служит резная колонна X века из Обурдона (верховье Зеравшана). В горах обитали поколения мастеров-резчиков по дереву и там лучше сохранялись мотивы древнего искусства, богатого фантастическим смешением животного и растительного узора. Мастера использовали символы и аллегории, распространенные в домусульманское время, прочно закрепившиеся в народной памяти. Их искусство пополняло запас старых мотивов и форм более современными растительными формами нового стиля (арабески). Мастера с увлечением осваивали органически связанную с этим стилем узорную эпиграфику [2]. Влияние традиций на архитектурный декор Мавераннахра IX-X веков было велико и плодотворно. Вместе с тем шло интенсивное внедрение новых художественных идей, особенно в городах.

Рис. 1. Шаартузский район Хатлонской области. Мавзолей-медресе Ходжа Машхад, X-XII вв. Фото 1980-х гг

Рис. 2. Шаартузский район Хатлонской области. Мавзолей-медресе Ходжа Машхад. Реконструкция южного фасада С. Г. Хмельницкого

XI — начало XIII века — время полного расцвета градостроительства и архитектуры феодального Востока вообще и Средней Азии в особенности. На смену общехалифатскому и местному древнему стилям приходит новый, который поглощает их и выдвигает собственную законченную систему растительных и геометрических арабесок. Сущность этой системы в математически строгом построении орнаментов и блестящей разработке техники отделочных работ.

Для каждого конкретного материала устанавливаются особые приемы переработки мотивов, взятых из общего запаса форм. Теория арабесок становится наукой, выполнение — искусством. Новое направление основано на принципах построения растительных и геометрических арабесок, вписанных фигур и медальонов («ислими», «гирихов», «мадохилей», «турунджей») [3].

Первоклассными творениями резного штука этой эпохи славится дворец в Хульбуке (XI в.), образцами высокого совершенства в резьбе по дереву на протяжении XI-XII вв. являются колонны, сохранившиеся в горных районах реки Зеравшан (Курут, Фатмев, Урметан), резной фриз XII века [4].

Развитие фигурной кирпичной кладки в X-XIII веках привело к тому, что перевязка швов — первоначальное ее назначение — перешла в кирпичную мозаику, которая наносилась на стену главным образом с целью украшения. Пиленый, шлифованный, тесаный кирпич используется в удивительных сочетаниях. Кирпичные надписи (эпиграфика) и кирпичный узор дополняются резьбой по штуку. В интерьерах резной штук оттеснил фигурный кирпич. На фасадах преобладают стойкие к непогоде керамические облицовки, но и там резной штук соединяется с выкладками из фигурных плиток. Уже в XI веке появляется резная терракота, сочетающая пластические качества штука с прочностью кирпича.

Новый стиль распространился на все виды художественного творчества, включая архитектуру, изобразительные и прикладные искусства. Он объединил схожие явления в художественной литературе, поэзии, музыке. Резные терракота, штук и дерево в XI-XII веках используют одни и те же художественные мотивы и формы, образуя единый стиль. Универсальность этих явлений объясняется тем, что они отвечали интересам вновь возникших и бурно развивавшихся феодальных торгово-ремесленных городов восточного средневековья, и тем, что развитие нового стиля проходило под знаком единого направления, продиктованного догмами ислама.

Строительные материалы, получившие распространение в IX-X веках, открыли более широкие возможности большепролетных купольных перекрытий, а, следовательно, и иных планировочных решений. На их основе возникли новые типы мечетей, медресе, дворцов, городских и дорожных караван-сараев, складских помещений, странноприимных убежищ, опорные пункты для гарнизонов (рабаты).

Архитектурный декор Средней Азии XIV-XVII веков можно рассматривать как возрождение искусства после монгольского нашествия. Главными этапами развития архитектуры и художественного творчества этого насыщенного событиями периода следует считать: дотемуровское время (середина XIII в.– 70-е гг. XIV в.), период вывоза мастеров из всех покоренных Тимуром земель в столицу империи — Самарканд и другие опорные города его державы (70-е гг. XIV в. — начало XV в.) и период последующего развития архитектуры и искусства при Тимуридах и их преемниках.

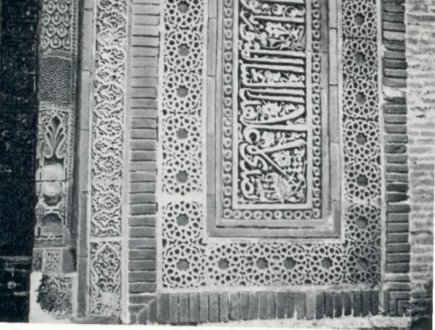

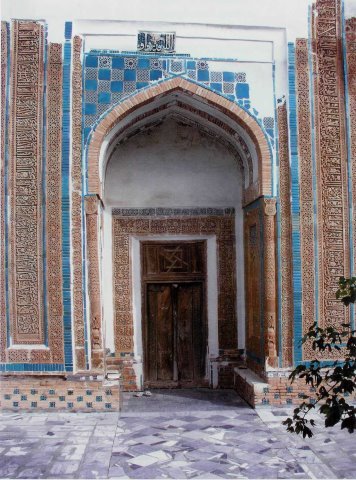

Рис. 3. Пенджикентский район, селение Мозори Шариф. Мавзолей Мухаммада Бошаро, X-XIV вв. Фрагмент декора портала

На первом из этих этапов был возрожден полностью архитектурный декор XI-XIII веков, как будто его развитие никогда не прерывалось. Прекрасно иллюстрацией этому являются превосходные облицовки из резной неполивной терракоты, которые украшают мавзолей Мухаммада Бошаро близ Пенджикента (рис. 3, 4).

В первой половине XIV века в архитектуре Средней Азии окончательно созревают приемы поливной, резной и тисненой плитами терракоты, следом возникает и быстро развивается техника расписной майолики и мозаики на силикатной основе: в Мавераннахре на известняковой связке с примесью кварцитов. В ходу матовые кирпичики из кашинной массы и кирпичики, покрытые легкоплавкой цветной прозрачной глазурью и непрозрачной эмалью. Глазурью покрываются и сталактиты, изготовленные из керамической массы. Формируются свои местные школы мастеров архитектурного декора по видам изделий и роду производства (школы мастеров Бухары, Самарканда, Худжанда, Исфары, Хорезма и другие) [5].

Рис. 4. Портал мавзолея Мухаммада Бошаро близ Пенджикента, IX-XII, XIV вв.

Из содружества местных и пришлых мастеров уже в конце XIV века складывается единая художественная школа. В стремлении к синтезу искусств (исключая скульптуру) создавались лучшие творения эпохи — мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым, ряд блестящих мавзолеев в комплексе Шахи-Зинда. Для их убранства, помимо облицовок, были использованы настенные росписи в интерьерах, элементы из папье-маше с золочеными рельефами и прорезями в виде медальонов и цветов на синем фоне, создающие эффект художественных тканей.

В XV веке происходит скачок в развитии архитектуры и архитектурного декора в Самарканде, Герате и других городах, в том числе за пределами Средней Азии. В это время широкое применение получил резной мрамор, роспись его синей краской и золотом, иногда в сочетании с кашином, майоличные плитки с синим рисунком по белому фону (в манере китайского фарфора) и местные имитации плиток под кашин с рисунком кобальтом, штампованная терракота в интерьерах и айванах, росписи (пейзажная живопись и узорная) синим по белому и в технике кундаль (позолота рельефа). Все это выполнялось хотя и в духе сложившихся ранее традиций, но оригинально, без подражания известным прежде образцам.

Резной камень и резное дерево на протяжении XIV-XVIII веков широко применялись в декорационных целях. Стиль резьбы и ее приемы в эту пору для дерева и для камня были как нельзя более близки друг другу. Это объяснимо общим характером архитектуры и прикладных искусств, в которых применялись художественная каллиграфия, геометрические и растительные арабески. Кенотаф (надгробие) Шейха Муслихиддина в Худжанде, Сейфеддина Бохарзи (XIV в.) и двери мавзолея Гур-Эмир (начало XV в.) — блестящие образцы резьбы по дереву, инкрустации и сложного набора деталей [6].

В эпоху узбекских ханств (XVI-XVII вв.) архитектурный декор звучит часто в прежнюю силу, особенно в Бухаре и Самарканде, а также в провинциальных центрах, например, Худжанде, Ура-Тюбе, Исфаре (мавзолеи Бобо-Таго и абдукадыра Джелони в Ура-Тюбе, Мирсаида Али Хамадони в Кулябе, Шейха Муслихиддин в Худжанде). Здесь совершенствуются приемы кирпичных облицовок сборными плитами и широко применяется цветной штук (кырма, часпак), особенно в узорном оформлении интерьеров, на стенах и в чашах куполов; блестящее развитие получают кирпично-орнаментальные своды.

Медресе Абдализисхана в Бухаре (XVII в.) — последнее купольное здание, построенное в период зенита декоративного искусства зодчества. Медресе представляет собой энциклопедию всевозможных приемов декора — старых и новых, сведенных воедино. Народные мастера сохраняли традиционные навыки и на склоне этого искусства в XVIII-XIX веках, хотя владение ими утрачивалось и мастерство угасало.

Обобщая, можно сказать, что художественное творчество Средней Азии, в том числе на территории Таджикистана за последнее тысячелетие значительно эволюционировало. Школы мастеров южных областей Средней Азии (Северный Хорасан, Тохаристан, Кашкадарья, Бухара, Самарканд, Худжанд, Ура-Тюбе, Фергана, Хорезм, северные области Туркестана) разнообразили архитектуру своего времени, создавали местную традицию архитектурного декора, его особые признаки и черты стиля. В течение длительного времени продолжали жить лучшие традиции национального архитектурного декора и приемы, накопленные мастерами на протяжении многовекового строительного опыта.

Литература:

- Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Очерки искусства Средней Азии. — М.: искусство, 1982, с. 18; Мукимов Р. С. История и теория таджикского зодчества. — Душанбе: ТТУ, 2002, с. 200–204.

- Воронина В. Л. Резное дерево Заравшанской долины // Тр. СТАЭ. — Т.1. — МИА СССР, № 15. — М. — Л.: АН СССР, 1950.- С. 210–220, ил.; Мукимов Р. С. Искусство зодчих Верхнего Зеравшана. — Душанбе: Дониш, 2010, с. 196–202, рис. 167, 168.

- Булатов М. С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX-X.V вв. — М.: Наука, 1978. -361 с, ил.

- Андреев М. С. Деревянная колонна в Матче // Изв. АМК. — Т. 4.- Л., 1925. — С.115–118; Бачинский Н. М. Резное дерево в архитектуре Средней Азии. — М.: Госархитектурное издательство, 1947 -119 с., ил.; Воронина В. Л. Резное дерево Заравшанской долины // Тр. СТАЭ. — Т.1. — МИА СССР, № 15. — М. — Л.: АН СССР, 1950.- С. 210–220, ил.; Она же. Колонны соборной мечети в Хиве. // АН.-1958.- № 11. — С. 145 -180, ил.; Она же. Резьба по дереву в долине Исфары // АН.-1969.- № 17. — С. 215 -226, ил.; Мухтаров А. Резьба по дереву в долине Зерафшана. /Альбом средневековых орнаментов. — М.: Наука, 1966.-72 с., ил.; Хмельницкий С. Г. Между Саманидами и монголами. — Т.2.- Берлин-Рига, 1997.-229 с, ил.: Мукимов Р. С. история и теория таджикского зодчества, с. 255–267; и др.

- Прибыткова А. М. Архитектурные школы Средней Азии // АН.-1982.- № 30.- С. 103–119, ил.4 Мукимов Р. С. История и теория таджикского зодчества, с. 299–303.

- Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Очерки искусства Средней Азии, указ. соч., с. 34–35, рис.; Хмельницкий С. Г. Между Саманидами и монголами (исторический фон) // Меросиниёгон. — Вып.4. Душанбе, 1999, с. 11–19.