Синдром эмоционального выгорания — специфический вид профессиональной деформации лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. Развитие синдрома эмоционального выгорания в первую очередь характерно для профессий, связанных с оказанием помощи людям (медицинские работники, учителя, психологи, социальные работники, работники правоохранительных органов и МЧС).

По современным данным [5], СЭВ (или крайняя степень эмоционального выгорания) выявляется у 13,1 %, а высокая степень эмоционального выгорания — у 49,7 % врачей первичного звена. Проявления СЭВ наиболее часто (в 17,7 % случаев) выражается в виде ненадлежащего отношения к пациентам и их проблемам, связанным с заболеванием.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, врач.

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) как следствие стрессов в профессиональной деятельности уже более 30 лет широко исследуется в психологии. В отечественной науке значительное количество работ посвящено данной теме: А. А. Рукавишников (2000), Л. И. Ларенцова (2003), А. В. Арутюнов (2004), Т. В. Большак (2004), В. Е. Орел (2005) и др. [4]. Данная проблематика в сфере медицинских профессий все более интересует исследователей.

В 1974 году американский психиатр Freudenberger H. J. описал феномен, который наблюдал у себя и своих коллег, работников психиатрических учреждений, (деморализации, разочарования, потеря мотиваций) и назвал его «выгорание» (burn-out). Разработанная им модель для рассмотрения дистресса и функциональных нарушений, связанных с работой, оказалась удобной для всех врачей и других специалистов, работающих в системе здравоохранения, и стала началом активного обсуждения этого явления.

Не менее известный исследователь эмоционального выгорания Maslach C. and all определила это понятие как синдром физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам или пациентам.

Исследование отечественных авторов (В. В. Бойко [1]) позволило внести в определение синдрома эмоционального выгорания дополнительные акценты, позволяющие дифференцировать СЭВ с другими видами стресса. Так, «синдром эмоционального выгорания» — это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия, что в свою очередь отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами.

Перечень симптомов эмоционального выгорания широк, расплывчат и во многом противоречив. ВОЗ признала «синдром выгорания» проблемой, требующей медицинского вмешательства. Тем не менее в МКБ-10 «синдром выгорания» включен не в раздел психических расстройств, а выделен в отдельный диагностический таксон — Z 73 (проблемы, связанные с трудностями управления своей жизнью) и шифруется Z 73 — «выгорание» (burn-out). Существует точка зрения (Постнов В. В., 2003), согласно которой эмоциональное выгорание является вариантом расстройств адаптации, входящим в рубрику МКБ-10 и относящимся к синдромам, связанным со стрессом.

В. В. Бойко [1] рассматривает профессиональное выгорание с позиций общего адаптационного синдрома Г. Селье. Выделяют 3 стадии развития выгорания, каждая из которых проявляется в виде 4 симптомов:

- Фаза напряжения. Наличие напряжения служит предвестником развития и запускающим механизмом формирования СПВ. Тревожное напряжение включает следующие симптомы: переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворённость собой, «загнанность в клетку» (возникает не всегда, характеризуется чувством безысходности), тревога и депрессия.

- Фаза резистентности. Выделение этой фазы в самостоятельную весьма условно. При осознании наличия тревожного напряжения, человек стремится избегать действия эмоциональных факторов с помощью ограничения эмоционального реагирования: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей.

- Фаза истощения. Характеризуется падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы: эмоциональный дефицит, эмоциональная отстранённость, личностная отстранённость (деперсонализация), психосоматические и вегетативные проявления.

Факторы, влияющие на формирование синдрома эмоционального выгорания, условно можно разделить на две группы: индивидуальные и организационные (внешние). К индивидуальным (внутренним) факторам относят возраст, пол, уровень образования, личностные особенности, выносливость, тип поведения, тревожность. Организационные (внешние) факторы, влияющие на формирование синдрома эмоционального выгорания, включают в себя: рабочие перегрузки, дефицит времени, большое число пациентов, неадекватное руководство, отсутствие профессиональной и личной поддержки, недостаточная профессиональная подготовка.

Опасность синдрома выгорания заключается в том, что ему свойственно изо дня в день прогрессировать. Поэтому знание особенностей формирования синдрома профессионального выгорания у представителей медицинских профессий необходимо для оптимизации их работы. Однако, несмотря на актуальность проблемы и необходимость ее решения, в настоящее время в учреждениях здравоохранения практически не развита система диагностики, профилактики, снижения профессионального стресса и выгорания у персонала.

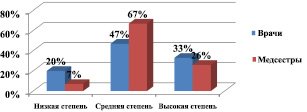

Засеева И. В. и Татров А. С.(ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия») провели исследование среди врачей и медицинских сестер отделения анестезиологии — реанимации ГБУЗ Республиканской детской клинической больницы. В исследовании приняли участие 15 врачей и 15 медицинских сестер. Проведенный анализ выявил, что высокую степень выгорания имеют 33 % (5 чел.) врачей и 26 % (4 чел.) медсестер; среднюю степень — 47 % (7 чел.) врачей и 67 % (10 чел.) медсестер; низкую степень — 20 % (3 чел.) врачей и 7 % (1 чел.) медсестер (рис. 1).

Рис. 1. Распределение врачей и медсестер по степеням эмоционального выгорания

Разница в развитии выраженности синдрома выгорания между врачами и медсестрами состоит в том, что у врачей более высокий процент лиц с максимальной выраженной степенью выгорания (33 % от общего числа), а у медсестер — 26 %. Вместе с тем, обращает на себя внимание и то, что в суммарной выборке наиболее распространена средняя степень выгорания (57 %), затем высокая (30 %), и затем низкая (13 %). [2]

В период февраля-мая 2007–2011 года на базе наркологической больницы № 17 г. Москвы было проведено исследование 120 врачей психиатров и наркологов обоего пола; средний возраст испытуемых 33,8±1,8 лет. В результате обследования по методике В. В. Бойко количество врачей психиатров-наркологов, имеющих сформированный синдром эмоционального выгорания, 37,5 % (45 чел). [3]

Следствием «эмоционального выгорания» является такое негативное проявление профессиональной деятельности, как стандартизация общения, применение в работе стереотипных навыков, одинаковых заготовок, подмена творческой продуктивной деятельности формальным исполнением своих обязанностей, желание снизить объем работы, так как врачу в этом состоянии кажется, что его чувство хронической усталости и напряжения связаны с перегрузкой. У него появляется желание устраниться от дополнительных нагрузок, увеличить дистанцию в общении с пациентами и коллегами, избегать новых обязанностей.

Профилактика описываемого синдрома крайне важна для представителей всех профессий, в особенности тех, что входят в группу риска. По мнению специалистов, эмоциональное выгорание можно предотвратить, если выработать для себя некий расслабляющий ритуал. Это может быть медитация, прослушивание любимой музыки и т. п. Кроме того, психологическое здоровье человека во многом зависит от таких факторов, как правильное питание, регулярные физические нагрузки. В ходе выполнения профессиональных обязанностей психологи советуют, научиться говорить «нет» там, где это необходимо, а также ежедневно устраивать небольшой «технологический» перерыв, полностью отстраняясь от работы хотя бы на несколько минут. Также мощным средством борьбы со стрессом является творчество, а потому для предупреждения эмоционального выгорания крайне важно развивать свое творческое начало.

Литература:

- Бойко В. В. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания / В. В. Бойко // Практическая психодиагностика. Методики и тесты / ред. Д. Я. Райгородский. — Самара, 1999.

- Засеева И. В., Татров А. С. Сравнительный анализ синдрома эмоционального выгорания у врачей и медицинских сестер отделения анестезиологии и реанимации в условиях региона. / Фундаментальные исследования № 6–2013

- Малыгин В. Л., Искандирова А. Б., Пахтусова Е. Е., Шевченко Д. В. Социально-психологические факторы риска формирования эмоционального выгорания

- у врачей психиатров и наркологов. / Медицинская психология в России № 4(9) — 2011.

- Саблина Т. А., Бутенко Т. В. Синдром профессионального выгорания средних медицинских работников // Медицинская сестра. — 2011. — № 2.

- Хохлов Р. А., Минаков Э. В., Фурменко Г. И., Ахмеджанов Н. М. Влияние синдрома эмоционального выгорания на стереотипы врачебной практики и клиническую инертность // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2009. N 1.